日本木造住宅耐震補強事業者協同組合 小野秀男理事長

「技術講習」受講者は1万2100人に

1月17日に、阪神・淡路大震災から20年を迎えた。犠牲者数は6434人。8割以上が住宅の倒壊による窒息や圧死だった。あれから住宅の耐震化はどこまで進んだのか。国内最大級の耐震診断・改修ネットワークである日本木造住宅耐震補強事業者協同組合(木耐協)の小野秀男理事長にこれまでの活動と今後の方針について聞いた。

1100社の会員

――1998年に木耐協が立ち上げられて以来、木造住宅の耐震化を進めてきました。

全国に組合員が約1100社いまして、これまで耐震診断を手掛けた数は約16万件、耐震補強工事は5万棟を超えました。年間ベースで3000~4000棟ほど耐震補強を行っているというイメージです。

――診断から工事に至る割合「耐震補強工事率」は3割くらいですね。

実は阪神・淡路大震災から20年も経てば、5割くらいにはなるものだと思っていました。私は1996年の12月に耐震改修事業を始めたわけですが、その当時このビジネスは10年はかかるなと思いました。しかし、実際は20年経っても遅々としているのが現状です。

――既存住宅のうち、耐震性が不足している建物はどれくらいあるのでしょうか。

国内には約2600万戸の木造住宅があるのですが、このうち約1000万。集合住宅なども含め、国は2020年に住宅の耐震化率を95%にしたいと打ち出していますが、現状ではまだ80%程度ではないかと推測しています。

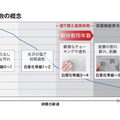

――耐震基準は「旧耐震」、1981年の「新耐震」、2000年の「新・新耐震」の3つが大きな転換期ですね。

住宅の割合は旧耐震と新耐震が各4割で、2000年以降は2割という感じですね。旧耐震は壊されたり、建て替わったりして減りますから、今後は旧耐震が3.5、新耐震が4、2000年以降は2.5という形に変わってくるでしょう。

――この20年で耐震化は進んだといえるのでしょうか。

全体として木造住宅の耐震性能が向上したのかと言えば、それは古い家が新しく建て替わったというのが現状。耐震改修はまだまだ進んでいない。1981年に新耐震基準ができましたが、実はもうその住宅は築34年も経過している。20年前の地震で倒れなかった家も、それは当時新しかったからです。旧耐震基準の家については、今はもう築35年以上になっています。

予算・技術力に課題

――なぜ耐震補強は進まないのでしょうか。

1つはお金の問題です。耐震補強は一般的に150万〜200万円ほどかかる。しかし、築年数が古い旧耐震の家だったり、基礎の劣化対策が必要だったりすると費用は200万円後半か、それ以上必要です。震災が起きた直後

は「危ないから」とか、「家族の命を守らないと」と思ってすぐやる人はやります。しかし、時間が経つにつれてどんどん風化していく。そうなると耐震にこれだけ予算をかけるなら、キッチンや外壁のリフォームにしようかな、となってしまう。

――国からの補助金が出ても、ハードルは高いんですね。

予算もそうですが、それよりももっと大きな問題だと思っているのは、提案する側のスキルがまだ足りていないのではないかということ。

――スキルアップのための活動にも継続的に取り組んできていますね。

私どもは耐震技術の認定資格制度を運営しているのですが、これまで300回を超える講習を行ってきました。講習を受けた方は1万2100人、有資格者は7800人になっています。

――やはり耐震診断・補強は一般的なリフォームに比べて難易度が高い。耐震化は国家的な問題ですが、まだ消極的な事業者も多い。

リスクヘッジのためになるべく耐震にタッチしないという方やそもそも興味がないといった会社もあります。しかし、これは国策として進めていかなければならないことなので、やはり勉強して、取り組んでいかなければならないと思います。

性能向上改修の主役に

――事業者の耐震への関心は高まってきているのでしょうか。

例えば最近、流通会社や販売店の方の入会が増えてきています。今までは考えられませんでしたね。これはなぜかと考えてみると、中古住宅の性能向上に関する情報を得たいからだと思います。今後増える中古住宅流通の中で、耐震性のインスペクションは大事です。これまで木耐協は一戸建ての持ち家の耐震化が主なテーマでしたが、今後は中古住宅流通の中での耐震化も重要になってきます。

――中古流通を促進するには建物のインスペクションと性能を高めるリフォームがカギですからね。

耐震診断や補強ができる木耐協の組合員は、性能向上リフォームの主役になれると思っています。診断して補強する、というだけではなく、住宅そのものの価値を見られるのが私たちだ、という考えです。そういう意味では、「耐

震」だけでなく「耐久」というカテゴリーに一歩進めていきたい。

――今年、組合として注力することはなんでしょうか。

住宅リフォーム事業者団体登録制度の登録団体を目指します。さらに研修を充実させていきたい。また、組合員の中には耐震専門店のような会社やまだそこまででない会社もあります。お互いに協力して耐震改修を進めていけるような制度も進めていきたい。

――最後に、リフォーム会社には今後どんなことを期待しますか。

リフォームの依頼があったら、その内容について対応するというのではなく、耐震性があるかどうか、雨漏りによる劣化はないかといった「家守り」という観点で提案することが大切だと思っています。

実はやれることはいっぱいあるし、チャンスを逃しています。だから営業マンの技術力を上げてほしい。もはや営業マンというよりは職人のレベルにまで。この仕事は技術力と判断力と、そして心からほとばしる情熱がないとできませんからね。

この記事の関連キーワード : キッチン ネットワーク リフォーム 中古 リフォーム 補助 中古 中古住宅 劣化 営業マン 外壁 改修 日本木造住宅耐震補強事業者協同組合 木耐協 木造住宅 耐久 耐震 耐震補強 職人 補助金 診断 講習 阪神・淡路大震災 震災

最新記事

この記事を読んでいる方は、こんな記事を読んでいます。

- 1673号(2025/11/17発行)12面

- 1671号(2025/11/03発行)3面

- 1670号(2025/10/27発行)24面

- 1669号(2025/10/20発行)21面

- 1667号(2025/10/06発行)6面