明治大学 理工学部 建築学科 都市計画研究室

山本 俊哉 教授

侵入窃盗、8~9割「住宅の裏側・側面から」

一番身近で長く過ごすだろう自分の住まいは、心からくつろげる安心・安全な場所であってほしいと、誰もが思う。住まいの防犯、安全なまちづくり研究の第一人者である明治大学の山本俊哉教授は「住宅の危険箇所を見極めたリフォームと、地域の目が届く『みまもり』が安全な暮らしに欠かすことができないもの」と指摘する。(聞き手/本紙社長・加覧 光次郎)

◆スペシャルインタビュー◆

住宅犯罪は年々減少傾向に

―――山本先生はハウスメーカーと共同で住宅の侵入窃盗の実態調査を行うなど、住宅の防犯や安全なまちづくりについて研究されています。最近の住宅犯罪の特徴は何でしょうか。

住宅の犯罪で圧倒的に多いのは「侵入窃盗」です。いわゆる空き巣被害。ピークは2002~2003年ごろで、当時は侵入窃盗認知件数が約19万件ありました。それ以降減少を続けてきており、2009年で約8.1万件と、過去35年間のうちで最低水準まで下がってきています。それ以外の犯罪で多いのが、自転車盗、車上荒らし、侵入強盗などになります。

―――一昔前には「ピッキング」が社会問題になりましたね。

ピッキング被害は、1990年代から多発し始めました。その後、2003年に「ピッキング防止法」

が施行され、防犯性能の高いCP認定錠も出回るようになり、件数は減少しました。2004年に4356件あったピッキング認知件数は、2009年時点で149件になっています。同様に、サムターン回しも、2004年には1763件もありましたが、2009年には59件と、こちらも少なくなりました。

―――侵入窃盗で多い手口は何ですか?

「開口部の破壊」です。その多くは窓ガラスを小さく破り、クレセント錠をはずして侵入しています。犯人はほとんどが繰り返し犯行に及ぶ「プロの泥棒」であるため、いかに短い時間で効率よく侵入できるかを第一に考えて行っています。

―――侵入窃盗が減少しているということは、人々の不安も減少してきているのでしょうか。

件数が下がったとはいっても「安心感」は人の主観に基づくものです。近所付き合いもなく、地域の情報も入らないような状況では、孤独感・不安感が増し、いわゆる「体感治安」も低いままです。そのため、適度に安心感があり、効果的な対策をしてほしいという防犯は、いつもエンドユーザーの基本ニーズとしてあります。

被害に遭いやすい家がデータで判明

―――どのような住宅が泥棒に入られやすいのでしょうか。

住宅のタイプによっても、その被害が異なります。2009年時点では戸建てが66%と最も多いです。次いで低層共同住宅が24%、中高層共同住宅は10%になります。

―――戸建ての場合、どこから入られるのでしょうか?

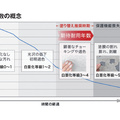

不動産業界では中間画地とよばれる、一辺道路に面している敷地があります。戸建て全体のうち6割くらいがこの条件でしょう。2004~2005年、侵入窃盗の被害のあった住宅165件を調べてみると、玄関の反対側からの侵入が50%でした(図1参照)。

住宅の4つの側面の侵入される割合を均等に考えるとそれぞれ25%。この数値に比べて玄関の反対側は2倍ということになりますね。つまり、道路から見えない住宅の背面から入られています。そして、道路から見えにくい側面も割合が高いです。

―――人目がないところから侵入されるわけですね。

2006年から2009年までの125件の家を調査したところ、背面は下がりましたが側面が高くなりました。いずれも道路から見えにくい箇所から侵入されていることが明らかです(図2参照)。背面、側面を合わせると8~9割。被害場所は道路から6メートル以上離れています。つまり、道路から見えにくいところが危険で、近いところから入られる割合は低い。

侵入窃盗の際に侵入された箇所の割合

―――侵入窃盗の危険箇所が分かれば対策もしやすくなります。

家にたくさん窓があってどこから防犯リフォームしたらよいか考える場合、危険な箇所にある窓から優先して強化していく必要があります。その場合、ご説明のように、背面や側面が優先順位として高くなります。二方向以上の道路がある場合も、道路に近い部分は被害が少ない。玄関の反対の窓に気をつけて、そこには近づきにくくするということが大切だとデータから分かります。そして、被害はほとんど1階です。

―――それ以外に被害に遭いやすい条件はありますか。

最寄り駅から約1200m以内が約70%で、徒歩15分以上というのは少ないです。そして、幹線道路から約600m以内が約90%。侵入する側も経済合理性で動いていますので、当然ながら便がよい場所で犯行を行います。

―――窓にもいろいろな種類がありますが、窓によって入られやすいものがあるのでしょうか。

窓の形状が掃出し窓、肘掛け窓、腰高窓のどの種類であれ、窓の下端の高さが、人の肩の高さまでなら侵入されています。それ以上の高さになると侵入に手間取ることが考えられ、その点では、住宅性能表示における「窓の高さ2m超」区分の窓は比較的安全なようです(図3参照)。

窓の位置によって侵入被害が異なる

窓の位置によって侵入被害が異なる

最新記事

この記事を読んでいる方は、こんな記事を読んでいます。

- 1675号(2025/12/01発行)12面

- 1673号(2025/11/17発行)12面

- 1671号(2025/11/03発行)3面

- 1670号(2025/10/27発行)24面

- 1669号(2025/10/20発行)21面