聖路加国際大学 老年看護学 亀井 智子教授

高齢者の住宅内事故の危険リスクを理解し事前対策を

"住み慣れた我が家で元気に過ごしながら最期を迎えたい"と願う人は多い。しかし現実には、 "我が家"での高齢者の転倒、転落事故が後を絶たず、それをきっかけに命に関わる深刻な疾病に至る例も多い。高齢者が安全安心に暮らすためにはどうしたらいいのか。聖路加国際大学教授で、高齢者対象の転倒予防、自宅の安全対策講座等も行う亀井智子氏に、その危険性や改善策について聞いた。

―――聞き手/本紙社長・加覧光次郎)

転倒発生場所の45%が「自宅」

―――聖路加国際大学では、高齢者をキャンパスに招くような講座やイベントを活発に行っています。

本学は"市民主導型健康生成看護形成拠点"としてこれまで活動し、PCC(市民が主人公のケア=People-centered care)を導入、実践しています。一般に医療の現場では、提供する側とされる側という対峙的な関係性になりがちです。しかし本来は、私たち医療関係者と地域やご家族の方、そして高齢者自身が対等な関係で互いに考えたり、情報交換したりすることが大切です。そこで高齢者を対象とした講座を開催したり、高齢者と小学生、介護者等、地域で多世代が関わり合えるような場をご提供しています。

―――高齢者の転倒予防講座とはどのような内容ですか。

私は、2005年から地域のみなさまのご協力を得て「転倒骨折予防実践講座」プログラムを毎年行い、高齢者の方々にご参加いただいています。ご本人の状況を確認する問診や心身計測から始まり、転倒の発生メカニズムや自宅の転倒危険個所をチェックし、その対策などの座学と、正しい歩き方やストレッチといった運動を組み合わせた講座で、6回シリーズになります。

―――高齢者向け講座では、自治体が「転倒予防運動」などを教えたりしていますが、「自宅での転倒」にも注目した講座を行うのは、なぜですか。

このプログラムは、本学近隣の65歳以上の高齢者約1600人に行った実態調査結果がきっかけとなりました。そこでは1年間に男性25%、女性27%が「転倒」を経験しており、そのうち45%は「自宅」が発生場所だったんですね。そのため高齢者ご本人が自宅の中の危険性について認識し、それを防ぐ対策を取っていただくことが最も重要だと考えて実施しています。

徐々に進む老化

―――住み慣れた自宅なのに、どうして高齢になると危険な場所に変わるのでしょう。

老化は身体的にも精神的にもさまざまな面で機能低下が起こります。それが"徐々に"進行するため、本人が気づいていないという特徴があります。たとえば高齢者の約8割の方に、足や足爪に肥厚や変形、むくみなどのトラブルが見られます。そのために下肢の機能が著しく低下し、いわゆる"足に力が入らない"状態が進んでいきます。すると昨日まで問題なくできていた、洗濯物を干す、玄関のチャイムが鳴り慌てて立ち上がるといった日常の生活行為でバランスを崩して転倒したりするのです。長年飼っている愛猫のとっさの動きに反応できず、猫につまずいて骨折した例もありました。

―――身体の機能が低下することは想像できますが、精神的な"老化"では、どのようなことが起きるのでしょう。

個人差や他の要因、例えば身体的な機能低下を自覚したり、リタイア生活に入るといった社会的変化等も大きく影響するのですが、"頑な"になったり"無頓着"になったりする傾向が見られます。高齢者のご家庭を拝見すると、家の中に物があふれている場合が多いです。もちろん年数を重ねて所持品が多くなるのは当然なのですが、「いつ使うかわからないものは捨てたくない」という頑固さや、「面倒なので後で片付ければいい」といった億劫に思う心理的特徴も原因だと思います。

―――確かに高齢者が、床に置きっぱなしにしていた箱などにつまずいて骨折したという話をよく聞きます。

高齢者は白内障や糖尿病などで視野に問題があることも多いので、室内が散らかっていたりすると認識できず大変危険です。「転倒骨折予防実践講座」では、「自宅の中の安全チェック」としてご自宅の状態をお聞きしていきます。「物や新聞、本などが床の上に置いてある」「電気コードが室内や通り道の床に出ている」などの項目によって"室内が散らかっていないか"を、また「階段を下りるとき、影ができる」「照明のスイッチの位置が使いにくい」という"明るさ、照明に問題はないか"など、11分野32項目について考えてお答えいただきます。

講座が転倒抑止に

―――一般論ではなく、自分のこととして改めて家の中の危険性を自覚することができますね。

質問だけでなく具体的なイメージを持っていただくために、私たちで作った2DKの平屋住宅模型を使って、危険個所とその改善策を実物を使って演習していただきます。その家は、床には物が散乱し、部屋の間には段差があり、すべり止めのないマットが置かれている"危険な住宅"です。そのどこがどう危険かを"間違い探し"のように見つけたところで、一緒に改善策を考えていきます。例えば"すべり止めのないマット"の裏に"すべり止めテープ"を付けてもらったり、中の人形が"つっかけスリッパ"を履いていれば、かかとの付いた"室内履き"に履き替えさせたりします。手すりの位置も、場所にあわせて付け替えていただいたりします。

住宅模型(実用新案3148203号)2DKの屋根なし平屋住宅1/15サイズ

―――昔なつかしいお人形さんごっこのようで、高齢者だけでなくだれもが楽しんで学べる教材です(笑)。

ええ、みなさん楽しそうにやられています。私たちは効果の実証のために、この安全チェックや演習を取り入れたグループと行わないグループに分けて講座を実施したのですが、最後の「転倒予防の知識」を問うクイズでは、前者の方が正答率が高くなりました。さらに追跡調査で終了後12週間以内の「転倒」を尋ねると、実施グループでは1人もいなかったのに対し、行わないグループでは5人が転倒、そのうち2人は複数回転倒していました。やはりこのような記憶に残りやすいインパクトのある演習を行うことで学習効果を高められると思います。

―――転倒を防止する運動ではどのようなことを行うのでしょうか。

高齢者は骨密度が低下し、背骨が曲がって重心が前方に傾きバランスがとりづらくなります。転倒を防ぐには、いざという時にいかに足ゆびで"踏ん張れるか"が重要です。私たちは専用の「足ゆび体操タオル」を使って、フットケアの方法をお教えします。座って床に敷いた専用タオルの端にある"足型位置"に足を置いていただき、足ゆびだけを使ってタオルを手前に手繰り寄せ"ゴール"と書いた場所まで進めます。1日数回ずつ行うことで、転倒しにくい"踏ん張りの利く足ゆびと足の裏"になります。

足ゆび体操タオル

―――なるほど。足ゆびだけでタオルを手繰っていくのはかなり力がいりますね。しかしタオルに「がんばろう!」「その調子!その調子!」「ゴール」といった距離別の目標も書かれているので、続けられるような気がします。

講座に参加される高齢者の方は、歩行器や杖を使って大学まで来られたり、ガンなどの病気を抱えた方、ご家族の送り迎えが必要な"要支援"の方もおられます。迎える私たち側も医師、保健師、看護師、健康運動指導士といった研究者、大学院生、学部生のボランティアなどがそれぞれの立場から創意工夫を凝らして、印象深く継続性の高いプログラムとなるよう努めています。

老化の進行に合わせたリフォームが必要

―――高齢者が自宅でいつまでも過ごせるように、どのような対策をしたらよいでしょう。

実態調査によると、自宅で起きた転倒64件のうち、発生場所は「居間・部屋」45.3%、「階段」23.4%、「廊下」9.4%、「玄関」7.8%の順になります。まずは生活時間の長い「居間」の環境を整えることが大切です。生活動線に無理がないかを確認し、動線上に電気コードなどのつまずきの原因となるものがあればケーブルカバーなどを付け、部屋隅に這わせるよう改善します。また床に物を放置したりしないよう、整理整頓のしやすい収納を確保させます。とくに収納場所が上部にあると踏み台などに乗って作業しなければならなくなり、転倒の可能性が増し危険です。

―――高齢者用のリフォームと言えば、床の段差を解消させる「バリアフリー」を考えますが。

高齢になると歩行時につま先が上がりにくく、いわゆる"すり足状態"となり、床面のわずかな段差につまずき転倒しやすくなります。そのためバリアフリー化は有効です。簡易なものでは、敷居などに段差がある場合、「擦り付け板」を設置することで段差は解消できます。また床材も、滑りにくさ、傷付きにくさ、水などへの強さを考えます。高齢者はお茶や水をこぼすことも多いので、濡れた時に滑りにくい、乾きやすい床材などを考えるといいと思います。

―――「手すり」の設置も必要ですね。

手すりは高齢者の不安定になりがちな動作を補助し、安全な歩行や移動を助けるため、やはり安全対策として効果があります。種類として「立ち座り動作のときにしっかりつかまる"縦手すり"」、「位置を移動させるときに、手を滑らせながら使用する"横手すり"」「どちらの動作も必要な場所の"L字型手すり"」などがあります。玄関、廊下、浴室、トイレ、階段などに、動作に合わせて必要となるものを設置します。

―――立ち上がりの動作ということでは、寝室などの転倒も多いようです。

高齢者の3人に1人は睡眠に問題があり、不眠のため睡眠剤を服用している方も多いといわれます。睡眠剤を飲んで休むと、起きようと思ってもまだ頭がボーッと目覚めていない状態で、そのままベッドから転落することもあります。「寝返り」時にも転落の危険性がありますので、ベッドは端に座って足が床につく40センチくらいまでの低めの高さにするとよいでしょう。

住宅整備のポイント

恐怖感も悪影響

―――高齢者の場合は、ちょっとの転倒でも予後が悪いようです。

高齢者が転倒すると6~7割の方がけがや骨折など何らかのダメージを受けます。骨折して動けなくなると、さらに1日数パーセントずつ筋力が落ちていきますので、手術まで数日待ちで、術後リハビリに入るとしても、以前の自立して歩行していた方が元の状況まで戻れるのは6~7割と言われています。一度の転倒が原因で骨折し、歩行困難となり、寝たきり状態が続いて、肺炎で死亡する方もおられるのが現状です。

―――一度の転倒が、文字通り"命とり"になりますね。

転倒や骨折などを経験した高齢者には「また転倒して、痛い思いをするのではないか」という恐怖感が3~4割の方に残るといわれています。また「もう年なんだ」という現状を改めて実感する方もいらっしゃいます。身体的には回復できても、そのような恐怖感による心理的要因で、外に出られなくなる"引きこもり状態"になり、生活意欲も低下、うつになったり、認知症を発症したりすることにもつながります。

―――高齢社会では高齢になっても施設ではなく自宅で過ごす人が多く、"要介護状態"になってもそのまま"在宅介護"に移行する方が圧倒的に多いようです。住宅リフォームという面ではどう考えたらよいのでしょうか。

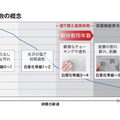

自宅内の転倒事故の発生からみると、元気で活動的な高齢者の方が圧倒的に多いです。逆にいえば、事故リスクを上手に減らすことができれば、高齢になってもいつまでも元気に過ごせるということが言えます。住宅の高齢者対応では全室段差のないバリアフリーにする、車いすが通行可能なような広い動線を確保させる等、「要介護状態」になることを前提にし、必ずしも高齢者の生活実態に合っていないケースも見られます。あまり若いうちから全室バリアフリーなどに変えると、必要な身体機能まで低下する場合もあります。リフォームを行う場合は、住まわれる高齢者の状況に合わせ、ご本人にもその理由をしっかり認識していただきながら、段階を踏んで行うことが大切だと思います。

≪プロフィール≫

聖路加国際大学看護学部教授。聖路加看護大学大学院修了後、昭和大学医学部で医学博士取得。臨床データに基づいた高齢者の身体的、心理的特徴の調査分析を行い包括的な看護を研究、高齢者施策への積極的な提言を続ける。日本在宅ケア学会理事長。

最新記事

この記事を読んでいる方は、こんな記事を読んでいます。

- 1673号(2025/11/17発行)12面

- 1671号(2025/11/03発行)3面

- 1670号(2025/10/27発行)24面

- 1669号(2025/10/20発行)21面

- 1667号(2025/10/06発行)6面