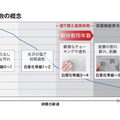

「337万人」。これは、総務省の労働力調査による建設技能労働者の数(2010年)だ。1995年の447万人と比較すると、100万人以上の減少となる。団塊世代の引退によるさらなる労働力人口の減少が進む中、職人不足問題にどう対応すればいいのか。3人の専門家に集まっていただき、解決策を探った。

僕らのやっていることが魅力的になれば

僕らのやっていることが魅力的になれば

成り手の確保はできる

クラフツメンスクール 仲本純 代表理事

中小企業の専門施工店自らが職人育成をするというコンセプトで作った学校「クラフツメンスクール」を2014年に設立。学校運営を通じ「建築職人が輝き続ける新しい文化の創造」を目指す。

伝統的な仕事だけの

伝統的な仕事だけの

フォーカスではなく変化に強い職人へ

建設職人甲子園 小山宗一郎 代表理事

「共に学び、共に実践、共に輝く」を合言葉に、建設職人によるプレゼン大会を実施。現在、活動を全国に拡大しつつあり、新しい職人の価値創造を進めている。

魂が徐々に薄くなってきている

魂が徐々に薄くなってきている

全員共有、チームが非常に重要

塗魂ペインターズ 宮嶋祐介 青年部長

塗装会社によるボランティア活動団体。活動を通じ「人」に愛され「地元」に愛され「社会」に愛される塗り替え施工店の拡大を目指す。

歩合給か固定給か

① 職人の給与制度について

――現状、リフォーム会社は職人を抱えず、外注するケースがほとんどです。成り手を増やす上では、収入が安定する社員化を進める手がありますが、固定費がかかるリスクもありますし、実際それが職人にとっていいのかという問題もある。そうした中、職人の給与制度をどのようにするのが良いと考えますか。

仲本 私の本業は外装屋で、サイディング工事、あと屋根工事等を行っているのですが、今働いてもらっている職人さんは、やはり腕があるから稼げる、自分が頑張った分稼げるんだと考えています。つまり請負制度の魅力を喪失しちゃいけないのかなと。会社の経営者としても、頑張った分で支払える職人はすごく魅力なので、そういった歩合関係の中で、キャリアプランを組んでいくことが重要と思っています。

小山 今、どんどん技術が必要なくなってきている中で、どう差別化していくのかというと、やはり人間力。あなたに仕事をお願いしたい、そういうような職人になっていく必要があります。僕の所は給与制度ですが、そこに技術、歩合制のほか、人としてリーダーとして素質、またお客さんと接する対応なども見て給与を決めていくようにしています。

宮嶋 ウチは、完全に職人さんは固定給です。固定給にする以前は日給月給という中で、若い子も8000円とか1万円とかもらえる。20歳ぐらいでも20何万という魅力があり、若い子が入ってきたというのがこの業界の現状だと思います。ただ、色々調査したところ、貰う方のご主人側と奥様側で非常に考え方が違っています。月々の費用に対する支出であったり貯蓄であったりという所を見ると、どうしても固定給が良いという方がウチでは非常に多かった。

その中で安定して職人さんが働ける環境を会社サイドでつくらないといけない。営業部隊、工事部隊で、ほぼ同じような制度にしています。年間の技術面の評価、そして会社の理念、ルールを含んだ、トータル360度の評価で全て採点をして、給与基準に当てています。等級制度で上がっていく形です。

――ただ長期で見た時に給料が上がると考えると、固定費が増えるリスクをどう考えていますか。

宮嶋 僕が入った当時は日当9000円でした。20歳とか21歳ぐらいの9000円、月にすると24、25万はすごく高い。そして次に1万円になったりする。元々塗装業界は、そもそもの金額設定が高いというところがあると思います。ウチでは大学を卒業してもまず19万円からスタートする中で、1万円増えるとか2万円増える仕組みではなくて、3000円、5000円と増え、長期的な図式が見え、将来の目標や夢が描けるような給与体系づくりをしています。加えて、ある一定のラインを超えたら管理職になるか、職人の経営者になるという道も用意しているので、それほどリスクを感じていないですね。

やりがい訴求がカギ

② いかにして成り手を増やすか

――給与制度ももちろんですが、そもそも成り手を増やせるかが今後の大きな課題です。そのための方策としてはどんな案が考えられるでしょうか。

仲本 まず成り手を増やすためには、僕たちがやっていることがどれだけ魅力的かというところにかかっていると思うのです。あとはマッチングですね。成り手は探すと必ずいます。例えば僕の経営しているガイズカンパニーでは、高校に求職を出しているのですね。求人票が貼られたときにガイズカンパニーと書いてあれば、今の子は必ずインターネットで検索します。

そして、私の顔が載っていると、「これ絶対ブラック企業だな」と考え絶対応募してこない(笑)。ところが高校に行き、求職希望者相手と話をすると必ず何人かが会社見学に来て入ってくれるんです。だから僕たちがどうやって表に出て、どう話をしていくか、その話でどれだけその会社が魅力的で、先輩たちが魅力的で経営者が魅力的でという状況をつくれば、成り手の確保はできると思っています。

小山 職人不足という今の時代だけ見ると、僕はまずお金かなと思います。それ以外にもありますが、現場で働くんだったらコンビニで働いた方が良いと、言われるぐらい職人の単価が下がってきている。給料にすると1日1万円、有休なしで土日、日曜日祭日だけが休みだったとしても、月23万円ぐらい。有給があって社会保険とか入っている人たちからするともっと低い、10何万とかの計算になります。だからここの部分を上げていきたいと思うのです。

もう一つはやはりやりがい。先程仲本さんも言われていましたが、現場で働いている人たちが本当にキラキラ輝いて楽しそうにしているから、自分もこの業界に入りたいなと考えてくれる人も多いと思います。

宮嶋 あまりにこの建設業界、ウチで言うと塗装業界のイメージというのが、良く見られていない問題があります。本当に恥ずかしい話ですが、労務環境が非常に悪いと思います。ましてや外装業界なので、天候に左右されますし、お客様の工期が最優先になる中、弊社でも週休2日制を来年までに実現するぞと言っても問題点が非常に多く出ています。ただそこの打開策を何とか見いだしてやらないといけない。成り手を増やすためには、労務環境の改善が一番。まず弊社ではそこに取り組んでいこうと思っています。

仕事の意義伝達が重要

③ 離職率を軽減する方策

――今後成り手を増やすことに成功しても、離職率が減らなくては意味がありません。辞める人を減らすためにはどのような方法があるでしょうか。

仲本 正直、私の会社も過去にものすごく辞められました。入った時のモチベーションがそんなに高くないんですね。元々やりたくてなった商売じゃないという考え方がすごく多い。

――ちなみに昔は何人入って何人ぐらい辞めていたのですか。

仲本 3人入って3人辞める、そうしたレベルです。運転免許を取りに行かせたら合宿で彼女が出来たから辞めたい、そんなことも実際はありました。今思っていることは、入社した時に何を伝えるかで大きく変わってくるということです。例えば受け入れる側が、彼らに対してどんなキャリアプラン、つまりあなたの役割は何で、行うことはこういう社会貢献であり、こんな見返りがあると明確に教えることが重要です。

あとクラフツメンスクールで今取り組んでいるのは、業界に入ったばかりの人たちに一定の技能を付けてもらうことです。現場に出たらすぐにお金を出せるだけの技能を身に付けることが重要。4月に行った講座参加者11人は、各社に戻ってからまだ誰も辞めていません。

小山 僕は22歳で会社をつくり3年ぐらいで職人を120人ほど抱えました。とにかく稼がしてあげられる会社でした。若い子たちがどんどん僕の会社に集まって来ていましたが、その後に50人から70人ぐらい辞めていきました。要はお前の代わりはいくらでもいるよという姿勢だったと思います。そして今、第二創業ということで経営し、80人ぐらいが在籍しています。人はやはり必要とされるところに居たい、お金よりも、自分が必要とされるから、もう少し頑張ってみようとか、社長にこういうことを言われたから頑張ろうとか、そういう気持ちがあると思います。そこで今は、人を見るような形に変えました。

そしてもう1つはチームです。いくらベテランの人でも、お客さんによっては色んな難題が出てきます。そうしたことを乗り越えていくためには僕は仲間が必要なんじゃないかと。そこでチームを作り、みんなで関わり、常に言いたいことを相談し合えるような環境づくりをしています。そして人間力のための人材育成。いくら理念がこうだよ、会社はこんなことをやろうとしているんだよと言っても、聞く側がそれを理解してくれないと、一方通行的な話になってしまう。そこで常に毎月1回でも研修やセミナー受講とか、日々の会話から少しでもリーダーシップとはなんだろうと、自分は何のために働いているのだろうとかを考えていくような時間をつくっています。

宮嶋 私が考える離職率軽減方法は、自分がいる会社がどっちに向かって走って行くかの方向性、何年後にどのような形の会社になって行くのかということを、必ず職人さんも含めて全員で共有することが重要だと思っています。弊社はまだ15年目の会社ですが、経営計画発表会というものを必ず一年に1回、職人さん、協力業者さんも合わせて行っています。その経営計画を4年程前から始めて、非常に意識が変わったなと感じています。もう一つ小山さんも言われていましたが、最近はチームが非常に重要かと思っています。新卒生としてうちも第3期生まで入りました。一つ上の先輩が続いて居るような会社でしたらいいと思うのですが、ウチなんかは新卒生22歳の上は29歳とか30歳となり、中間層が全くいない。そこで同期でコミュニケーションを取るような形にしています。

去年、職人さんが6人新卒で入って来て、一時全員辞めたいっていう流れになった時がありました。しかし、同期同士が会話を重ねることによって皆で励まし合う流れが最近出て来ています。上からドーンと言うよりは、上司が部下に関わって、部下がさらに新人に関わってというその上下関係というのをしっかり構築していくことが非常にいいのかなと感じています。

変化に強くなるべき

④ 目で見て技術を覚えることはいいことか

――そもそも職人の方は、技を見て盗めと、そして覚えさせる育成体系が中心だったと思います。それが現代社会において良いことなのか、この件に関しての意見をうかがいます。

仲本 目で見て技術を覚えることは悪いことではないです。しかし、今は教えられないと分からないよという時代です。与えられたことをやって行くような教育方法に慣れて育ってしまっている若い人たちが多いんじゃないかなと。ですからクラフツメンスクールでは、自分で失敗して学ばせる。現場では実際に親方がやってみて教えても、2回も3回も4回も5回も失敗するのが現実。やはり失敗して、工夫をすると覚えられます。それは時代じゃなくて、昔からそうだったと思うのです。

小山 僕は左官業ですが、昔は先輩がブルーシートを隠して絶対技術を見せてくれないような業界でした。今は昔みたいに土を塗る機会がほとんどなくなり、左官が薄塗になって来て、どんどん簡単になってきています。だから変化に強い職人になることがすごく大事。時代がどんどん変わって行き、工場で作ったものを現場ではめて、工期も短くなり、値段も安くなっています。そんな中でも職人として大切なものをなくさなければいいかなと思います。

宮嶋 非常に難しいですが、私の時は完全に見て覚えろという年代でした。もちろん先輩の背中を見て育つというか見て盗むことが、将来的に非常に役に立つと思います。私自身、目で見て技術を覚えることは非常に良いことだと思っています。ただ最近、この3、4年常に感じますが、誰かに負けたくないとか、あいつより絶対に俺は上にいくんだという、魂が徐々に薄くなっている。社内の競争力が低下してきているというのが、正直な意見です。

ウチも職人の技術研修、技術テストという物を定期的に行いながら、わざと順位を付けています。その中で、なかなか上がらない子もいますが、先ほどのチームの中で、皆が教えるという形に徐々になっている。ですから、見て覚えるのも一つ、そして会社でプログラムを多少なりとも作り、積極的に技術は教えていくという、ダブルでやっていくのが良いのでは、と感じています。

技術の進化は歓迎すべき

⑤ 工場生産の進行に対する技術の衰退

――今、メーカー技術が進んできたことにより、職人技術が必要なくなり、衰退していく可能性がでてきています。その問題点についてどう考えていますか。

宮嶋 今ハウスメーカーさんは20年塗らない外壁とか、光触媒加工された外壁が出てきています。ですから我々の20年後30年後のビジネスが少しずつでも少なくなってくると思うのです。安くて良いものが生まれるというのは自然の流れ。ただ、今の内装や特殊なものに関しては非常に技術が光るところですから、そういうものも会社として取り組んでいかないと、全て既製品で賄うのは非常に悲しいですね。

小山 この点については色々と思うことがあります。僕自身も左官の会社で、昔はモルタルとかを厚く塗っていたのに、今はほとんど材料も使わないで現場が終わってしまいます。下手したら工場で作って来たものをはめた、隙間の穴を埋めるだけの現場まで出て来てしまっている状況です。若手世代からすると、この業界に入って来て、昔はこんな仕事だったんだよと、でもできないと言われると、すごくつらい気持ちになってしまう。自分たちが昔の良い仕事を普段やれないんです。そこで、僕はある時点から自分の中で結構さっぱりと区切りました。昔は昔、今は今と。もちろん技術を伝承していくのはすごく大事だと思うんですけど、この業界の魅力を伝統的な仕事だけにフォーカスしてしまうと、残りの90何%の職人さんたちのやりがいといった所に結び付けることが本当に難しい。

技術だけがあったら一生ご飯を食べていける時代じゃなくなってきている。覚悟を持ち、職人の価値とは何だと考え、新しい建設職人の価値をつくって行けたらと、今、建設職人甲子園の活動をしています。

仲本 時代の流れというのは、技術革新であり、仕方がないというよりも歓迎するべきなんじゃないかと思う所があります。良い例として、僕が関わっている窯業系サイディングが最初に出来たのが1972年。まだいくらも経っていないのですが、今木造住宅の75%ぐらいのシェアとなっています。やはり小山さんも言われたような、多能工化とか、僕たち職人さんがやるべきことが時代と共に変わって行く。

それはあらがっても仕方のないところで、逆に我々職人が力を持って、そういった新しい開発に向ける、これから職人になる若い人たちにも、仕事を覚えるだけじゃなく、開発しなきゃいけないという未来を提供していくべきです。結論を言うと、もうこれは職人技術が衰退するというのもさらに発展するという思いで向かって行ったらいいと思っています。

リスクを持ち雇用を

⑥ 業界関係者に一言

――最後に業界の関係者の方々に、今回の職人問題に関しての議論を通じ、一言頂ければと思います。

宮嶋 今色々な全国の経営者の方とお会いする中で、どんどん経営スタイルがスマート化していると感じます。もちろん会社の利益追求は、企業体としてもちろんのことですが、その中でいかにリスクを持ちながら職人さんを雇用する覚悟が持てるかが重要だと思います。私も18歳から職人業界に入りまして、非常に悔しい思いを多々しました。業界においての職人の価値というのが非常に下がっている中で、こうして経営者になった時に、その時の気持ちを思い出して何ができるのか。それが、私が今行っている塗魂ペインターズという団体の活動です。もちろん色んな業種・業態がある中で、決して人気職でないのは分かります。

ただ非常に心豊かな方々、職人さんが多い。私一人ではなんの力も無いところで、日本全国の同じ心を持った方々が、団体の中で共に横の連携をし、力が何十倍にも何百倍にも膨れ上がります。今はどこどこ団体、何々団体が味方か敵かなんて言っている場合じゃなく、やっぱりすべてが連携じゃないかなと思っています。どんどん輪が広がれば広がるほどすごく大きな動き、大きなものができる。塗魂ペインターズも初めは4人5人で始まった団体が今120社になりました。でもたかが120社。これが300社、400社、500社になる中で、売り上げ規模じゃなくて、日本全体を変えられる力が増してくると思います。

小山 僕は今まで17年間左官の会社を経営してきて、ずっと悩んできたのは会社の中で職人さんに、こういうふうにやっていったらいいよねと話しても理解してもらえなかったことです。今この建設職人甲子園、ここの環境を利用させてもらっています。上司が職人さんに、こうだからこうだよと言うよりも、他の会社で同じような立場の職人が頑張って一生懸命取り組んでいる姿を見て、自分自身で気づいて、よし俺も頑張ろうとなっていく力のすごさを知りました。建設職人甲子園はこれから全国47都道府県で地区活動を活発化していきます。そして職人さんが自分たちは何のため、誰のために働いているのかというのをお互い、建設28業種の垣根を越えて学んでいく環境を作ります。本当に業界発展につながるのだったら自分たちが一歩前に出ますという熱い気持ちを持っている若い子たちもこの業界にはすごくいっぱいいて、その子たちの気持ちをつぶさず、僕たちが引っ張ってあげることから業界が活性化していくことにつながると思います。

仲本 実はこのクラフツメンスクールはまだ昨年の5月に設立したばかりの学校です。それを通して私が感じたことは人材育成に関して、本気で考えていくと必ず自分に返ってくるということです、必ずです。なんで人が足りないのかを本気で考えた時に、「この業界、仕事を本当に好きなのか」というところに戻ってくる。ですから本当に人材育成をしたいのであれば、自分がやっている仕事に誇りを持てるかを一回振り返ってみた方が良いのです。そして、人材育成に対する熱い思いを持った人に会えることもものすごい財産です。そうやって自分の会社をまた良くしていくことができる。人材育成にはまずは皆さんが、自分の仕事に関して本当に誇りを持てる形になっているか、自分が本当に感じているかを一緒に考えてもらいたいと思います。

最新記事

この記事を読んでいる方は、こんな記事を読んでいます。

- 1673号(2025/11/17発行)12面

- 1671号(2025/11/03発行)3面

- 1670号(2025/10/27発行)24面

- 1669号(2025/10/20発行)21面

- 1667号(2025/10/06発行)6面