東日本大震災や、30年以内の発生が70%以上と予測される「南海トラフ地震」は、海底のプレートが陸側プレートの下に入り込む「海溝型地震」と呼ばれる。この型の地震は巨大な上に、余震が何度も続く。大地震から家を守る工法として注目を集めているのが「制震」だ。

揺れを吸収する装置が震動を抑える

地震対策としてまず思い浮かべるのは「耐震」だが、耐震と制震の違いはなんだろうか。

制震とはその名の通り、地震による震動エネルギーを制すること。具体的には、建物の一部に揺れを吸収する装置を設置することで震動を軽減し、構造部のゆがみや破損を防ぐ。

「耐震」は、柱を土台に固定する、壁を鉄骨で補強するといった方法で、地震の揺れに対抗するのが特徴だ。強い地震が来た場合、1度目の揺れに耐えた構造体にダメージが蓄積して、次に襲ってくる揺れで被害が出る可能性がある。

これに対し、「制震」は地震の揺れを制震装置が吸収して熱エネルギーなどに変換する。これによって、構造体へのダメージを軽減して、度重なる余震のダメージへの耐久力がもたらされる。

第三者機関などの評価があるか

揺れを吸収する制震装置にはいくつかの種類がある。主なものとして、オイルダンパー系、高減衰ゴム系、金属系などがある。形状としては、筋交いのような形状のタイプや、仕口付近に取り付けるタイプ、面材のような形状のタイプがある。商品によって設置個数も異なる。

自動車のショックアブソーバーのように揺れを吸収するオイルダンパー(写真提供:トキワシステム)

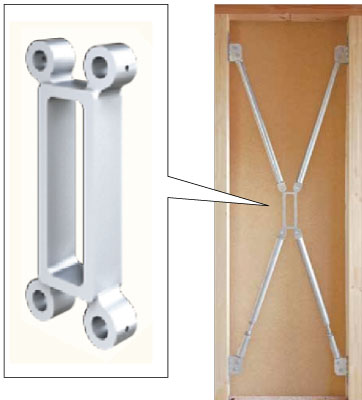

ゴムなどの弾性でエネルギー吸収をするタイプの制震装置の設置例(写真提供:アンデン東京)

ホリーのウーテックは高純度のアルミニウムを用いて振動エネルギーを熱エネルギーに変換する。

機構が単純で一般的な建築材料としてのアルミの信頼度も高いため、温度や湿度といった環境による性能のブレが出にくく、耐久性にも優れている

選ぶ際には、メーカーごとの実証実験や第三者機関による技術評価が行われているかをしっかりチェックしたい。

耐震に制震をプラスハイブリッド型も

最近では、耐震にプラスして制震を行うケースも増えている。耐震により、構造体の強度を高めるとともに、地震のときの構造体の損傷を低減することができるからだ。制震装置の中には、筋交や耐力壁の機能を併せ持ち、耐震と制震を同時に行える商品もある。

制震部材そのものは、40万~60万と安価であるため、耐震施工時と合わせて提案することで付加価値の高いリフォームが提案できる。今後、地震対策の目玉として活用が増えそうだ。

制震工法の主なメーカー

- アイ・エム・エー (ジーバ)

- アンデン東京 (仕口ダンパー)

- 江戸川木材工業 (Hiダイナミック制震工法)

- オーディーエム (ダイナコンティ)

- 千博産業 (SSダンパー)

- トキワシステム (αダンパーExII)

- ホリー (ウーテック-SF)

最新記事

この記事を読んだ方へのおすすめ

-

1421号(2020/08/17)2面

-

1367号 (2019/07/08発行) 21面

-

1348号 (2019/02/11発行) 12面

-

1336号 (2018/11/12発行) 3面

-

1332号 (2018/10/08発行) 5面