住宅用火災警報器設置の義務化により、火災による死者数は減少したものの、65歳以上の高齢者の割合は増え続けている。消防庁によると、住宅用火災警報器が設置されて被害状況が半減した結果も報告されている。高齢者の被害を防ぐ、無線連動型住宅用火災警報器について探る。

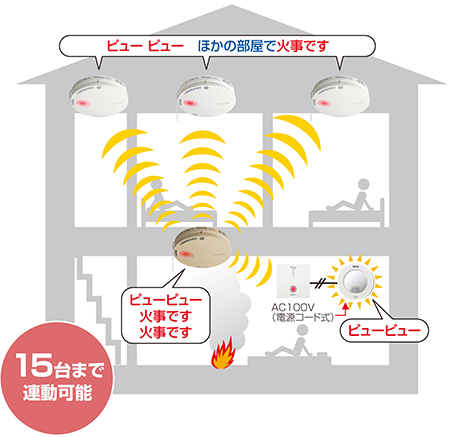

無線連動型の火災警報器の例。

寝室や階段に義務付けられる煙式(左)と、キッチンに適した熱式(右)

写真提供/ホーチキ

高齢化に伴う犠牲者率の増加

火災発生を感知し、未然に防ぐ住宅用火災警報器。新築住宅においては2006年から、既存住宅についても各市町村の条例により2008年から2011年の間に設置が義務付けられている。

しかし、消防庁の調べでは2014年6月時点での設置率は、全国平均で79.6%にとどまっている。

設置義務付けの2006年以降、火災による死亡者数は減少しているにもかかわらず、65歳以上の高齢者が犠牲になる割合は増え続けている。2013年には高齢者の割合が70%を超えた。

26mmの薄い警報器も登場。ワイヤレスで他の火災警報器と連動する

26mmの薄い警報器も登場。ワイヤレスで他の火災警報器と連動する

写真提供/パナソニック

より安全で手軽な無線連動型

一カ所で感知すると、約0.5秒~10秒で家の中の警報器すべてが警報を鳴らす

一カ所で感知すると、約0.5秒~10秒で家の中の警報器すべてが警報を鳴らす

画像提供/パナソニック

安全のために不可欠な住宅用火災警報器だが、単に複数個を設置すればよいわけではない。2階の寝室で休んでいて、1階の警報が聞こえなければ意味がないからだ。

現在各メーカーでは、それぞれの機器が警報を鳴らす単独型と、別の部屋で火災を感知した時に家中の警報器が鳴る連動型を提供している。連動型なら、耳が遠い高齢者でも聞き逃す危険が減る。

連動型の住宅用火災警報器には有線式と無線式があり、無線のものは配線工事が不要のため、設置が容易だ。

さまざまなタイプの連動型

無線連動型では、親器をすべての警報器の中心に設置するのが一般的だ。火災情報を感知した警報器から、すべての子器に連動信号を送信する。子器から信号を受けた親機は再度、子器すべてに送信し、万一の通信漏れを防いでいる。

親器を特定せず、警報器それぞれが無線通信のネットワークを構築するものもある。すべての警報器が送受信・再送信・グループ登録機能を搭載し、相互通信で他器をバックアップする。

テレビドアホンやインターホンと連動したタイプもある。警報器が反応すると、共に画面表示と通知音で知らせる。また、緊急通報装置を加えて、携帯電話に通知できるものもある。高齢者世帯や離れて暮らす家族には心強い。

最新記事

この記事を読んだ方へのおすすめ

-

1679号(2026/01/05発行)28面

-

1679号(2026/01/05発行)27面

-

1678号(2025/12/22発行)17面

-

1679号(2026/01/05発行)28面

-

1678号(2025/12/22発行)18面