クラフツメンスクール 仲本純 代表理事

クラフツメンスクール 仲本純 代表理事

屋根、大工、親方向けなどメニューを拡大

「建築職人が輝き続ける新しい文化の創造」を目指し、2014年5月に設立された建築職人の養成学校、クラフツメンスクール(神奈川県横浜市)。これまでに、サイディング、屋根工事などの講座のほか、ベトナム人など海外留学生を対象とした新人育成講座も実施してきた。仲本純代表理事に、同スクールのこれまでの歩みと、今後の展望について聞いた。

留学生向け講座も

――クラフツメンスクールも第3期を迎えます。これまで、どういった講座を開設されてきたのですか。

建築会社に職人として入社した新入社員を「一人前の見習い」に育てることを目的に、サイディング、屋根工事、足場、タイルなどの講座を実施してきました。期間は、内容に合わせて3日~10日。ほかにも、ベトナム人など海外留学生を対象とした講座や、職人の採用に悩む会員企業のサポートとして、人材獲得セミナーなども行いましたね。

―― 講座では、具体的にどんなことを教えるのでしょうか。

講座は基本的に、座学と実技の2過程に分けて行います。座学は前半で、マナーや安全についてのほか、「建築とは何か」「日本の住宅史」など建築の根底部分を解説。自分たちは何のために仕事をしているのか、自分たちの仕事が社会にどんな影響を与えるのかといった意義、役割を伝えることで、やりがいを感じてもらうことが大きな目的です。

――体を使うきつい仕事だからこそ、やりがいや意義が重要になるのですね。では、技術講習では。

例えばサンディングの技術研修なら、建築部位の名称当てから、材料のせん断、板金加工、サイディングの施工などを繰り返し実施します。実際の現場ではミスは許されませんが、ここでは失敗から学べる。失敗したら「なぜそうなったのか」を解説しながら進むので、建築の本質を理解できます。10日間で、自分の給料分の働きができるくらいには上達します。

――言葉の壁が大きい海外留学生でも同様のスキルアップが望めるのですか。

確かに、彼らが勉強してきた日本語と現場で使われる日本語は異なります。ですから、伝わらなかった日本語はメモ、伝わる言い方に変えて翌日の座学で教えるなどしています。言葉さえ理解できれば技術は日本人同様に覚えられます。

――させてもらえる仕事が増えれば、おのずとやる気もアップしますね。

会社によっては、1年経ってやっと丸鋸を持たせてもらうようなところもあります。しかし、昔ながらの「見て覚えろ」という理屈は、教えてもらったことを忠実にやるよう教育されてきた今の若い子たちには通用しない。先輩たちが仕事を教えてくれない、おまけに体力的にきついとなると、離職率が上がるのも当然。仕事の楽しさに気づく前に辞めてしまいますよね。

次の世代へのバトン

――人材教育に費用をかける習慣がなかった業界でもあります。

自分たちが大変な思いをして技術を習得したからと言って、同じことを若い子たちに押し付けてはいけない。大変だったところを改善して、次の世代にバトンを渡すのが僕たちの仕事だと思っています。そして、それを実現するのがこのスクール。とはいえ、教育する側にも教えるスキルが必要なので、親方向けの講座等も開講しました。

―― 今後は、講座の業種をさらに増やされる予定ですか。

現在42社ある会員企業の希望を聞きながら業種を増やしていけたらと思っています。今期はすでに大工講座も開講。新たに、シーリングや、外装の番頭向けの講座も予定しています。

――職人不足を解消するためには、そもそもの成り手を増やさなければいけないという課題もあります。

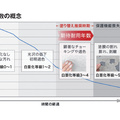

職人学校を創設した大きな目的の一つが「若い子たちに建設業の魅力を伝えたい」ということです。魅力が伝われば、職人になりたいという若い子も増えるはず。そのためにも、ものづくりの仕事は社会貢献であると伝え続けることが大事です。さらに、職人になった子が誇りを持って働けるようサポートしていけば、しっかりとした仕事ができる会社が増え、下請け業社の影響力も底上げできる。そうして施工店のブランド力がアップすれば、職人の成り手が増え、離職率も下がるという良い循環が生まれるのではないでしょうか。

最新記事

この記事を読んでいる方は、こんな記事を読んでいます。

- 1675号(2025/12/01発行)12面

- 1673号(2025/11/17発行)12面

- 1671号(2025/11/03発行)3面

- 1670号(2025/10/27発行)24面

- 1669号(2025/10/20発行)21面