慶應義塾大学 理工学部システムデザイン工学科 伊香賀俊治 教授

1959年3月東京都生まれ。慶應義塾大学理工学部システムデザイン工学科大学院理工学研究科 開放環境科学専攻空間・環境デザイン工学専修。博士(工学)。早稲田大学理工学部建築学科、同大学院理工学研究科建設工学専攻を経て、1983年4月㈱日建設計に入社、1998年6月退社。1998年7月東京大学助教授に就任。2000年3月退官。4月より㈱日建設計再入社、環境計画室長、2005年12月同社退職。2006年1月より現職、現在に至る。

◆スペシャルインタビュー◆

住宅の断熱性能を高めることは、寒さを起因とする疾病、家庭内事故等を予防して、居住者の健康を維持する ―――。慶應義塾大学理工学部システムデザイン工学科の伊香賀俊治教授は「断熱化は住まいの省エネ性を高めることだけにとどまらず、健康維持・増進効果、さらには死亡リスクまで減少させる価値がある」と語る。住宅の温熱環境について先進的な研究を進める同教授に、具体的なプロジェクトについて話を聞いた。 ≪ 聞き手:本紙社長 加覧光次郎 ≫

「寒い家、熱い風呂」で起こる入浴事故

―――3・11以降、住宅の省エネ化がより一層注目されています。伊香賀先生は、断熱リフォームを普及させるためには、省エネ化のメリットだけではなく、健康にも良い影響があるという価値も訴求することが重要と提唱されています。

断熱化によって室内の温熱環境を改善すると、健康にどんな便益があるかという研究を行っています。例えば、断熱の省エネ性能が昭和55年基準以前の住宅を、平成11年度基準程度までに性能を高めた場合、風邪の発生率についての研究を行いました。結果は、温暖地(次世代省エネルギー基準Ⅲ~Ⅴ地域)に住む30~40代・男性の冬の風邪発生率が7・9%改善される可能性があるという結果がでました。

―――断熱改修によって部屋の温度差を無くすことでヒートショックの予防ができることも健康への便益と言えますね。年間に亡くなられる方は、交通事故の約3倍の約1万4000人とも言われておりますので、早急な断熱改修が求められています。

ここ15年間、交通事故は半減していますが、家庭内事故は増加しています。ヒートショックもそうですが、例えば溺死もそう。年間3000~4000人と伝えられていますが、病死というカテゴリーで認定されてしまった溺死者を含めると、1万4000人とも言われています。中でも家庭内のお風呂での溺死が問題になっており、実は最近厚生労働省の中に入浴事故調査班ができました。調査班の班長が慶應義塾大学の堀進悟先生で、風呂の事故死予防の共同研究を進めています。

―――寒い家は入浴事故が起こる可能性が高いのでしょうか。

入浴事故は家をきちんと断熱化すれば防ぐことも可能だと考えています。この事故の原因の1つは、おっしゃられたヒートショック説ですが、もう1つは熱中症ではないかと考えています。熱中症による溺死とは、お風呂につかり、体温が上昇し、意識がもうろうとなって気が付いたら湯船から出られないというもの。調査では、寒い家に住んでいる方は熱いお湯に入る傾向があり、暖かい家の方は比較的ぬるめのお湯に入るという入浴習慣があるとわかっています。熱いお風呂に長く入れば、体温が上昇するので熱中症状態になってしまうというわけです。

―――住宅の断熱性能によって、入浴習慣が違うわけですか。

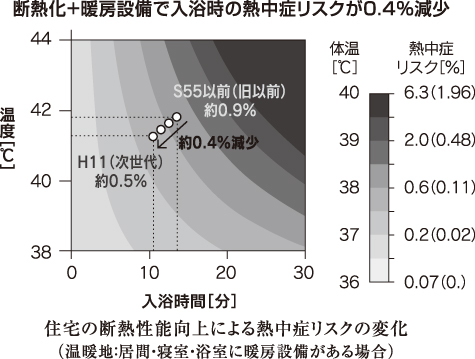

無断熱の家の平均入浴温度は42度で、つかる時間は13分。平均的な体格の60代・高齢者の場合、体温が38・2℃に上昇します。これはのぼせる手前。問題なのはもっと長湯して、熱い湯が好きな人。例えば、20分つかると体温は39℃になり、30分つかると40℃にもなります。入浴事故関連で救急搬送された人を調べてみると体温が41〜42℃になっていましたので、大変危険な状態。それに対し、次世代省エネ基準の家で、浴室暖房まで入っている方の回答は、平均入浴温度は41度のぬるめで、入浴時間は10分と短い。体温は37・7℃までの上昇ですんでいます(図)。

―――断熱・気密性能が高いと溺死のリスクを低減させる可能性があるわけですね。

入浴事故というものをヒートショック以外からの観点から分析したものになりますが、結局はどちらも断熱性能が問題。引き金がどちらになるかということだけです。

断熱化+暖房設備で入浴時の熱中症リスクが0.4%減少

低性能住宅を改善する「HHSRS」

―――日本の住宅ストックは温熱環境もそうですが、耐震やバリアフリー、防火、空気環境、遮音といった性能が十分に高いとは言えず、より安心で安全な暮らしを実現するためには性能向上リフォームが必要となります。ただしまだまだ十分に進んでいない状況です。

英国のイギリス住宅法の中には、性能の低い住宅に対して、国が強制改修命令を出すと定められています。これは英国内のイングランドとウェールズで2006年に施行されたHousing Health and Safety Rating System、(以下HHSRS)というもの。直訳すると「住宅の健康面と安全面を評価するシステム」になります。

―――どんな性能を評価するのでしょうか。

「生理学的要件」「心理的要件」「感染症防止」「事故防止」の4グループ、合計29カテゴリーのハザード(危険度)を評価対象としています。健康面でいえば、家の中が暑すぎるか、寒すぎるかという温熱環境、湿気・カビ発生の状況。さらに、アスベストや不完全燃焼での一酸化炭素、鉛、放射線といった危険性も調査します。安全面では、お風呂場、階段、段差などで落下や転倒、感電、火災、やけど。扉に指を挟むといった類の衝突、切断、損傷といった危険性までも調査します。

―――健康、安全性以外にも、心理面や感染症防止といった項目もあります。

心理面では、部屋の狭さ、防犯、照明の明暗、騒音といったもの。さらに、「感染に対する保護」という項目では、ゴミや害虫などの衛生状態、食物の安全、風呂場の衛生、キッチン・トイレ、排水、給水タンクの汚れなどを調べます。

―――これは誰がどのように診断するのでしょうか。

研修を受けた専門的な医師などが調査します。日本でいえば保健所の担当者。必ずしも建築関係に限っていません。調査対象の住宅は主に賃貸住宅。入居者やこれから借りる方が診断依頼を申し出て、役所から委託を受けたプロが調査を行うという流れです。調査にはA4版、厚さが15㎜くらいマニュアルがあり、それぞれの項目について点数で評価します。

―――点数が低いものは強制改修になるというわけですね。

診断の結果をHazard Score(危険値)という点数で示し、A~Jのクラスに分けられます。改善命令対象となるのは、危険値1000を超えたA~C。イングランドの場合、150万軒が改修対象とされ、実にストックの約7%にあたります。直すところが数多くある場合は「強制改修」にとどまらず、改善するまで使ってはならないという「閉鎖」になります。あまりにひどいものは壊しなさいと、「解体」というきつい強制命令が出るようになっています。

―――英国においても性能の低い住宅が問題になっているのでしょうか。

英国保健省の2009年度報告書によると、英国の冬季の死亡者増加率は他の季節に比べて18%上昇します。被害者の多くが75歳以上。死亡要因のほとんどが心疾患、脳卒中となっています。さらに、冬の平均気温が1度低下すると、冬の死者数が8000人増加するとも指摘されています。さらに報告書には、低い室温がもたらす健康リスクを指摘しています。室温21度が「推奨」、18度が「許容」、16度未満だと「呼吸器系疾患に影響あり」、9~12度は「心疾患、血圧上昇リスク」、5度は「低体温症のハイリスク」とあります。

―――他の欧州各国の状況はどのようなものなのでしょうか。

フィンランドは英国よりも寒い気候です。しかし、冬の死亡者上昇率は10%。英国よりも上昇率は低く、実は冬の死者数も45%少ない。一方で、英国より温暖なスペイン、ポルトガルの方が冬の死亡率が高いという状況があるようです。

―――温暖な国ほど断熱性能に甘えがあり、それが低室温をきっかけとする病気を発症させていると考えることもできます。国民の健康を守るために、HHSRSのような制度は重要です。日本でもこのような制度ができれば、より性能の高い住宅が増えていくでしょう。

デンマークにも似た制度があります。アメリカも英国のシステムを適用しようと考えています。日本には50項目の質問に答えることで住宅が健康にどのような影響を与えているかをチェックできる「CASBEE健康」というシステムがあります。これを元にプロが住宅を診断して、売買や、賃貸借契約をする際に事前に説明をするというようなことが必須になれば、住宅を売ったり貸したりする側が性能を高める改修を意識するようになるでしょう。

―――厚生労働省で入浴事故研究班ができたように、脳卒中や心疾患になった方がどんな住宅に住んでいたかという調査が行われれば、住まいと健康の関係性もわかってきますよね。

HHSRSを作るにあたって、1997~99年に、イングランド350自治体、ウェールズ30自治体で住宅調査が行われました。住宅の履歴が整備されているため、死亡、半身不随、骨折、高血圧といった患者さんの住所がわかれば、築年数、構造などがわかるようになっているようです。ここが日本とは決定的に違うところ。例えば日本では救急搬送された患者がどういう住宅に住んでいるかはわかりません。

最新記事

この記事を読んでいる方は、こんな記事を読んでいます。

- 1679号(2026/01/05発行)15面

- 1679号(2026/01/05発行)35面

- 1679号(2026/01/05発行)31面

- 1679号(2026/01/05発行)33面

- 1679号(2026/01/05発行)8,9面