東京大学 高齢社会総合研究機構 秋山弘子 特任教授

イリノイ大学でPh.D(心理学)取得、米国の国立老化研究機構(National Institute on Aging) フェロー、ミシガン大学社会科学総合研究所研究教授、東京大学大学院人文社会系研究科教授(社会心理学)などを経て、2006年東京大学高齢社会総合研究機構特任教授。専門はジェロントロジー(老年学)。

◆スペシャルインタビュー◆

日本における老年学(ジェロントロジー)の研究と教育の推進を呼び掛けているのが、東大高齢社会総合研究機構の秋山弘子特任教授だ。老年学とは、個人の長寿化と社会の高齢化の課題を学際的に研究する学問。団塊世代の1人でもある秋山教授は、「私たちの世代は、人生90年時代のセカンドライフを自ら設計する世代」であるとし、超高齢社会における健康や住環境に対する価値観の転換を提言している。

≪ 聞き手:本紙社長 加覧光次郎 ≫

科学的データが乏しい日本の高齢化対策

―――秋山先生は老年学の立場から、高齢者の心身の健康や経済状態、人間関係の変化を研究しておられます。日本は2030年には、人口の3割が65歳以上の高齢者で占められ、75歳以上の高齢者においては人口の2割を占める、という未曽有の超高齢社会を迎えます。日本の高齢化対策をどう見ていらっしゃいますか。

私は1997年にアメリカから日本に戻りましたが、アメリカから日本を見ると、日本は急速に高齢化が進展しているのに、日本人の高齢化に関する基礎的なデータがないことに気付きました。欧米では科学的データに基づいて、政府も政策を決め、産業界もサービスを提供します。当時私から見ると日本の高齢化対策は、自分の周りの高齢者を見ながら"カン"で決められているように見えました。

―――超高齢社会に向けての抜本的な対策が必要であるにもかかわらず、今の高齢化対策は科学的データに基づいて決めていないようだ、ということですね。

日本の高齢者の健康状態、経済状態、人間関係に関する基礎データの必要性を感じて、私がアメリカにいた1987年から、日本全国の約6000人の高齢者を対象に、60歳代前半から80歳代後半までの20数年間にわたって追跡調査を行っています。日常生活の自立度を調べるため、日常生活の基本動作を点数化して加齢とともにどう変化していくのかを調べました。

―――高齢者といっても60歳代と80歳代では対策も変わってくるはずですね。

今後、75歳以上の高齢者が人口の2割を占めることを考えると、この後期高齢者の方々が健康な状態で暮らせる期間を延ばすことが必要です。私たちの研究の目標の1つは、健康で自立して生活できる期間である「健康寿命」の延長です。健康寿命が延びることで、「人生は90年」の時代になり、高齢者が健康で能力を最大限発揮して生きる長寿社会になる、と考えています。

―――具体的にはどのような調査内容ですか。

基本的な身体動作である「風呂に入る、短い距離を歩く、階段を2、3段上がる」の3つを日常生活活動(ADL)質問項目、外出や認知能力を伴う「日用品の買い物をする、電話をかける、バスや電車に乗って外出する」の3つを手段的日常生活動作能力(IADL)質問項目に設定し、ADLとIADLの両方が自立している人に3点、IADL項目では要支援だがADL項目は自立している人に2点、ADLとIADLがともに要支援の人に1点、死亡者に0点として3年ごとに訪問面接調査をしました。

―――興味深い調査です。どのような結果が出ましたか。

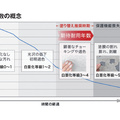

それによると、男性の場合、約2割の人は生活習慣病のため、70歳になる前に亡くなるか、寝たきりになります。これに対して、1割強の男性は90歳近くまで元気です。でも現実には、7割の男性が、70歳代前半までは元気ですが、70歳代後半から緩やかに自立機能を失っていきます(図2)。最初は家の電球を換えられなくなったり、スーパーマーケットに買い物に行く際に自宅近くの坂の上り下りがきつくなってきたりします。

一方、女性の場合は、9割近くの人が、70歳になるころから緩やかに自立機能が失われていきます(図3)。これは、骨や筋肉が弱るからで、例えば膝が痛くなって階段の上り下りができなくなるなど、多くの場合、命に関わる問題ではありません。

―――この調査結果によると、女性よりも男性の方が老化が始まる年齢が遅い、と言えるのですか。

男性は元々持っている骨の密度や筋肉の量が女性より多いから自立機能の低下が遅れて始まる、ということです。そうはいっても、男性も女性もいつかは必ず体の機能が衰えて最期を迎えます。体が弱って認知能力が落ちた高齢者であっても安心で快適に尊厳を持って生きられるように、社会のインフラを整備すること。これが、私たちの研究の2番目の目標です。今のインフラは、若い世代が多く人口がピラミッド型をしていた時代につくられたままです。これでは日本が直面する超高齢社会の様々なニーズには、とても対応できません。ソフトとハードの両面からの抜本的な見直しが、早急に必要です。

老後の備え、アメリカと日本の違い

―――年を取っても自立して暮らすことへのこだわりは、日本人よりもアメリカ人の方がはるかに大きいと思われます。日本の今までの高齢化対策は、虚弱な高齢者にのみフォーカスしてきたため、「自立して生きるための備え」に対する意識がまだまだ低いようにも見受けられます。

アメリカ人の「老いても自立して生きる」ことへのこだわりは大変強いです。最近、日本でも取り上げられるようになった「サクセスフル・エイジング」(幸福な老い)という理念はアメリカから生まれました。ライフスタイルを変えることで健康を保ち、定年後も社会参加しよう、という理念です。アメリカの著名な老年医学研究者と老年社会学者が執筆した「Human aging : usual and successful aging」(普通の老いと幸福な老い)という論文が雑誌「サイエンス」に載り、それがアメリカ社会に大きなインパクトに与えました。

―――「幸福な老い」とは60歳を超えれば誰もが関心を持つテーマですね。

その論文によると、サクセスフル・エイジングの条件は3つあり、1つ目は病気、障害のリスクが低いこと、2つ目は高い身体機能と認知機能を保持すること、3つ目は人とつながって社会に貢献していくことです。マッカーサー財団が研究費を出したため各方面での研究が進み、科学的データに基づいたハウツーものの本が出版されました。それまでの高齢化のイメージは、30歳代以降は加齢とともに、身体、認知能力ともに落ち続けるというものでしたが、アメリカでは定年後の生活に対する意識が大きく変わりました。

―――「生涯現役、生涯中年」でいることへのこだわりですね。

ただ、サクセスフル・エイジングは、60歳代の前期高齢者の人口が多かった1980年代のものです。元気シニアでいるうちはいいのですが、80歳くらいになって加齢や病気で弱った虚弱老人は寂しい思いで死んでいくわけです。サクセスフル・エイジングがイデオロギー化してしまうと、高齢者の本当の幸せにはつながらないという声が高齢者介護の現場から上がりました。それを踏まえて提言されたのが「エイジング・イン・プレイス」という理念です。訳すと「住み慣れた地域で自分らしく生きる」です。住み替えが好きと言われるアメリカ人も、人生の最期は住み慣れた地域で暮らしたいと考えています。このことはアメリカ人も日本人も同じです。

―――エイジング・イン・プレイスは、「同じ場所に年を重ねても住み続ける」ということでもあると思います。本紙では2013年をスマートリフォーム元年と位置付け、自宅で快適なシルバーライフを送るための住宅リフォームを提案していきたいと考えています。

居住環境については、バリアフリーなど個人のニーズに応じた多様な住居の需要が増えるはずです。家族や友人、近隣の人たちとの人間関係も大切です。日本でも、高齢者が自立して幸せに生きられる新しい高齢社会の在り方を考えていく時代を迎えたと思います。

この記事の関連キーワード : 東京大学

最新記事

この記事を読んでいる方は、こんな記事を読んでいます。

- 1675号(2025/12/01発行)12面

- 1673号(2025/11/17発行)12面

- 1671号(2025/11/03発行)3面

- 1670号(2025/10/27発行)24面

- 1669号(2025/10/20発行)21面