建築環境・省エネルギー機構 村上周三 理事長

プロフィール

1942年生まれ。1965年東京大学工学部建築学科卒業。1985年東京大学生産技術研究所教授、1999年デンマーク工科大学(TUD)客員教授、2001年慶応義塾大学理工学部教授、2008年独立行政法人建築研究所理事長を経て、現在は一般財団法人建築環境・省エネルギー機構理事長(2003年~)。東京大学名誉教授、工学博士。

◆スペシャルインタビュー◆

都市・環境問題の第一人者である、建築環境・省エネルギー機構理事長の村上周三氏。20世紀の大量生産、大量消費型の物質文明を見直し、持続可能な環境共生社会を実現するためには、エネルギー消費についての大胆な発想の転換が必要、と説く。その一歩として、住宅におけるエネルギー消費を、「健康増進」という視点から検証し、日本人1人ひとりが、住宅性能と健康の関係に理解を深めることが大切だと提言している。

≪ 聞き手:本紙社長 加覧光次郎 ≫

住宅改修とノン・エナジー・ベネフィット

―――2020年の省エネ基準義務化の方針が示され、新築住宅の断熱については相当レベルが上がってきています。しかし既存住宅については、非常にレベルが低いにもかかわらず、進まないのが現状です。

東日本大震災に伴う原発事故以来、省エネの必要性が今まで以上に強調されるようになり、私としては「既築住宅の省エネ化」の必要性を広めるのに、今が大きなチャンスと思います。しかし、今までと同じやり方では充分な効果がないかもしれない。自身の問題として捉えてもらわないと、なかなか進まないのです。日本人が大切にしている生活感を尊重しながらも、説得力のある形で、住宅における省エネに新しい価値観の導入を目指す必要があると思います。

―――ただ単に「断熱で省エネ」といっても、あまり説得力がない、ということですね。

私の経験では、「リフォームする」という意思決定をするのは、多くの場合、年齢の高い方々です。高齢者の方々がリフォームすると決断するには、リフォームした場合の「便益」、つまりメリットをはっきりと認識できないと決断できません。高齢者用の住宅は機能的にかなり向上しています。向上した機能による恩恵、言い換えると「便益」を既存住宅に導入するような工夫が産官学でどこにもなかったという感じです。

私は、慶応義塾大学の伊香賀俊治先生と共同で、「断熱すればこんなに健康性が向上する」という研究をしていますが、今とても注目されています。健康を切り口として、単に我慢すればいいという話ではなく、健康に関わる問題だと、講演会などでも健康の便益を中心に話すのです。これは非常にインパクトがあります。高齢者にとって健康の問題は関心が高いですからね。

―――日本人には吉田兼好の「住まいは夏をもって旨とすべし」という考えが染み込んでいるのか、冬は寒くても我慢してドテラを羽織るといった感覚が強いと感じます。住まいを暖かくして快適に暮らす、という発想が抜け落ちているのでしょうか。

価値観の転換というのは、簡単なようで実は難しい。私の家は築35年になりますが、隙間風が多くて、私も年を取るにつれて寒さが体にこたえるようになりました。

これはまずいと、6、7年前に窓を従来の木製サッシから複層アルミサッシに替えたのです。そうすると室内が暖かくなっただけでなく、雨の音が聞こえないなど、遮音性もすごくいい。つまり、住環境の快適さは、実際に体感してみないとわからない、ということを身に染みて感じました。

―――日本では住宅における暖房用のエネルギー消費が少ないので、断熱しても暖房費が大幅に減ることはなく、断熱改修に投資することには理解が得られにくい、という指摘もあります。

ヨーロッパの各国や韓国では、光熱費の中の暖房費割合が5割を超えています。だから断熱を向上させると非常にメリットが大きいので、投資回収期間が短いのです。一方、日本の暖房費割合は住宅エネルギー消費全体の24%程度です。ですから、断熱して暖房費を節約しても光熱費の削減効果は低いわけです。欧米と日本で暖房費割合に大きな差が出る理由は、欧米では全館暖房、連続暖房ですが、日本は北海道以外では、こたつやストーブといった部分暖房が好まれているためです。そのため投資回収という面から考えると、光熱費削減だけではメリットは少なく、説得力のある提案にはなりにくいのです。

―――そうした視点から、住宅断熱から得られる恩恵に、「健康増進」という新しい価値観を取り入れることを唱えておられるのですね。

断熱改修をした結果得られる便益、つまりベネフィットの1つがエナジー・ベネフィット(EB)です。今までは光熱費削減というEBだけが、住宅断熱の便益として注目されていました。

しかし、断熱化による便益はそれだけではありません。健康性、快適性、遮音性、安全性など、省エネ以外の便益、いわゆるノン・エナジー・ベネフィット(NEB)があります。このうち、私たちの生活に最も身近で、だれもが関心が高い「健康性の向上」に注目し、具体的にどれくらい恩恵があるのかを金額換算しています。健康性向上という新しい視点を導入すれば、住んでいる人たちにもインセンティブを持ってもらえると思います。

―――確かに、今、既存住宅に住んでいる人に対して、どう説得するかが鍵と言えます。

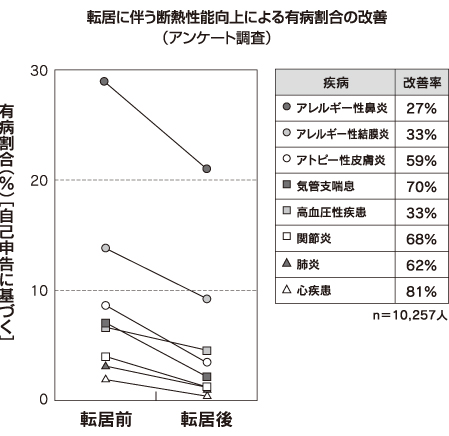

断熱化するとさまざまな病気の有病率、つまり病気にかかる割合が減る、というデータがあります(図)。断熱性能の低い家から高い家に転居した、1万人以上を対象にアンケート調査をし、転居前と転居後を比べると、心疾患をはじめ気管支喘息、アトピー性皮膚炎などの病気が、いずれも大幅に改善したことがわかりました。改善した理由は、室内気温が上昇したことに加え、結露が発生しなくなったためにカビやダニが減少したこと、換気が良くなり室内の空気がきれいになったこと、などが考えられます。医学的に裏付けるための研究が進んでいます。

―――断熱で病気が予防できるというベネフィットは、確かに説得力があります。

このアンケート調査を元に、断熱改修による病気の予防で得られる便益を、金額計算したところ、年間で1世帯あたり2.7万円という数字が出ました。年間2.7万円の節約を、「健康維持増進効果」というNEBとし、断熱改修にかかった費用を約100万円として、断熱投資の回収年数を試算したところ、光熱費削減のEBのみを考慮した場合は投資回収には29年が必要ですが、健康維持増進効果も合わせて考慮すると投資回収年数は16年に短縮されます。ですから、断熱を推進する上で、NEBという便益を導入することは非常に意味があると言えると思います。

転居に伴う断熱性能向上による有病割合の改善

最新記事

この記事を読んでいる方は、こんな記事を読んでいます。

- 1679号(2026/01/05発行)15面

- 1679号(2026/01/05発行)35面

- 1679号(2026/01/05発行)31面

- 1679号(2026/01/05発行)33面

- 1679号(2026/01/05発行)8,9面