独立行政法人 建築研究所 坂本雄三 理事長

≪ Profile ≫

1948年北海道生まれ。71年北海道大学理学部地球物理学科卒業、78年東京大学大学院工学系研究科建築学専攻博士課程修了、工学博士。同年、建設省(旧)建築研究所入所。90年名古屋大学工学部建築学科助教授、94年東京大学大学院工学系研究科建築学専攻助教授、97年より教授。2012年3月に退官し、4月独立行政法人建築研究所理事長に就任。

◆スペシャルインタビュー◆

建築環境工学の権威で、政府の省エネ基準制定に携わってきた建築研究所理事長の坂本雄三氏。建築の世界に断熱性能や気密性能を取り入れるための研究開発と啓発に尽くし、高断熱・高気密が一般的な技術となる道筋を開いた。断熱リフォームをさらに普及させるには、住まい手にとっての「豊かさの実感」がキーワードになる、と語る。

≪ 聞き手:本紙社長 加覧光次郎 ≫

1次エネルギー消費量を公正・公平に評価

―――政府の省エネ基準の義務化へのロードマップによると、2020年には、日本のすべての新築住宅で省エネ基準が義務化される方針です。日本の省エネ基準の制定に、長年関わってこられた坂本先生は、今回の省エネ基準改正をどう評価しておられますか。

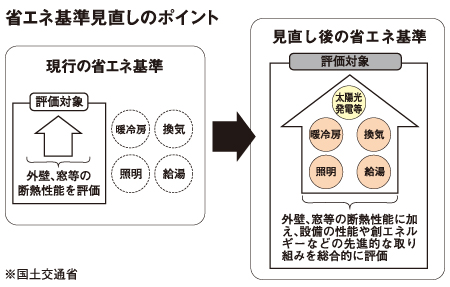

今回の改正では、2020年の省エネ基準の義務化に耐えられる基準にしましょう、ということがあったわけです。義務化を行うにあたっては、住宅や建築物でエネルギー使用の規制を行う必要性と根拠を、明確に示さなければいけません。エネルギーに関する様々な角度からの検証が必要ですが、省エネ法の範囲であれば、エネルギーに特化し、エネルギーを評価する必要があります。そのために、1次エネルギーを計算し、しかも、だれが計算しても同じ結果が出るように、計算方法をつくって、それで判断することにしました。

今までの計算方法は、ビルのような建築物の場合、計算する人によって判断が違ったりしていました。しかし義務化となると、公正で公平に評価できる、信頼性の高い評価方法が求められます。ですから、ビルも住宅も同じように、1次エネルギーで評価することになりました。住宅について言えば、窓や外壁の断熱性や気密性を重要視する「トップランナー基準」があったのですが、あまり使われていないのが実情です。そういう意味で、エネルギー消費量が今回初めて、住宅の指標になった、ということです。

―――今までは、次世代省エネ基準に合う住宅を建てるには、建築主の判断基準による「性能規定」と、設計および施工の指針に沿って建てる「仕様規定」がありました。今回も、性能規定と仕様規定が出されるのでしょうか。

現時点では、仕様規定を作っている段階です。予定では、初めに性能規定、次に仕様規定的なものを作ろうとしています。住宅性能表示制度にも反映される予定で、そちらの方も動き出しています。

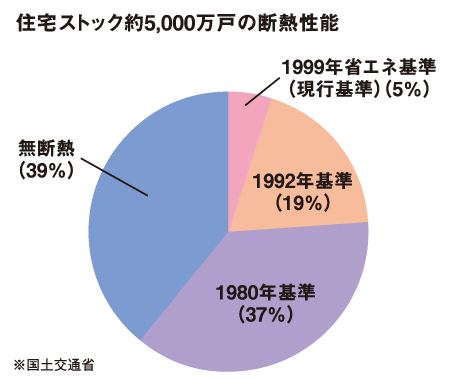

―――新築だけでなく、既築ストックの省エネ向上も重要だと、国は強調しています。断熱材メーカーや関係団体も盛んに啓発活動していますが、新築に比べ、既築は動きが鈍いように見えます。

既築住宅の省エネ対策の強化は、新築以上に重要です。というのは、新築だけに依存していたのでは、30年か50年か、何年かかるかわからない。どうしてもストック住宅の省エネ化が必要で、その場合、特に断熱が有力な手段なのです。

東日本大震災を機に、日本の建築物は、省エネと耐震改修の両面で、対応が迫られています。耐震改修については、耐震改修法の改正案が今の国会で成立する見込みです。これによって、学校やデパートなどの大規模建築物には耐震診断が義務づけられます。現状では、1981年の新耐震より前に建てられた大型施設は、努力義務として、耐震診断を受けることになっています。政府としては、耐震化率を90%くらいにまで高めたい。そのためには、数値目標を設定して、地震対策を進める計画です。同じように、今後の日本のエネルギー事情によっては、省エネ診断の義務化や、省エネ改修の義務化がテーマになると思います。その場合、まず新築が義務化されて、次に既築という流れになっていくだろうと思います。

住宅の暖かさが「快適で豊か」につながる

―――省エネ住宅推進という国の立場とは違い、住まい手の立場から見ると、断熱改修による省エネルギーのメリットをどう実感できるかが、普及のカギだと思います。

新しい省エネ基準は、それまで分けていた躯体の断熱性能と機器の効率化を統合し、トータルで住宅のエネルギー消費量をコントロールしようというものです。節電という意味では、設備機器を新しくすること、例えば、冷蔵庫を買い替えるとか、電気機器をLEDにするとか、効率の良いエアコンに交換するなどによって、エネルギーコストの削減ができます。 しかし、もっと重要なのは、断熱リフォームをすれば、室温が全般に暖かくなるということです。これによって、暖房が不要になる時間が増えるので、暖房エネルギーが大幅に削減されます。これが、断熱の省エネルギー効果です。この効果も最近ではよく知られるようになり、住宅の省エネルギー基準の中心的な存在になっています。

―――断熱化によって室内の温熱環境が改善すると、住まい手の健康増進にもメリットがあると言われています。

高断熱の暖かい家に住むと、健康の面でも効果があることが、最近の研究で少しずつ明らかになってきています。私も、東京都健康長寿医療センター研究所の高橋龍太郎先生たちといっしょに研究しています。具体的には、東京や埼玉にある築20年以上の住宅に対して、床暖房や二重窓の設置などの断熱リフォームをして、高齢の居住者の血圧変動にどう影響するかを調査しています。

―――断熱による健康性の向上が、実証実験で明らかになれば、断熱のメリットがより理解されると思います。

これらに加えて、私はもう1つ、断熱によって「豊かさを実感できる家」ができる、と言いたいと思い ます。戦後の経済成長を経て、日本は経済大国となり、社会の成熟期を迎えました。しかし、国民が豊かさを実感できない、と言われますよね。ですから、今後注目されるべきキーワードは、「豊かさの実感」だと思います。それを住宅においても実現していく。そのための断熱気密性能の向上、という視点が大切だと考えています。 飛行機で言えば、エコノミークラスからファーストクラスへ、列車でいえばローカル線から新幹線へ、その住宅版と言えるでしょう。エコノミークラスでも目的地には着きますが、ファーストクラスの方が疲れにくく、豊かな気分を味わえる。列車だったら、ローカル線よりも新幹線のほうが、値段は高いが移動時間が短く快適に旅ができます。今までの経済観念から言えば、ちょっとしたぜいたくですが、いずれ当たり前になると思います。

―――住宅の場合、断熱による暖かさが快適性や豊かさにつながる、ということですか。

無断熱住宅では、トイレが寒いとか、風呂が寒いとか、冬は寒さで目が覚めるとか、夏は2階がとても暑いとか、そういう快適性の面で、住環境が整っているとは言えない面があります。断熱によって部屋と部屋の温度差をなくし、「冬でもとても暖かい家」の快適さを実感していただく。そのための高断熱住宅ならば、そのコストを負担してもいいだろう、と施主が納得してくれるのではないかと思います。

最新記事

この記事を読んでいる方は、こんな記事を読んでいます。

- 1678号(2025/12/22発行)21面

- 1675号(2025/12/01発行)12面

- 1673号(2025/11/17発行)12面

- 1671号(2025/11/03発行)3面

- 1670号(2025/10/27発行)24面