南海トラフの被害予想220兆円、事前対策が急務

東京大学生産技術研究所 都市計画研究室

都市基盤安全工学国際研究センター長 目黒公郎(めぐろきみろう)教授

個人の耐震補強促せば危機回避できる

1万8000人以上の人命を奪った東日本大震災から早2年余。震災は日本全土に大きな衝撃を与えたが、これにより一般住宅の耐震性へのニーズが拡大し、住宅の耐震補強が急速に進むことはなかった。防災の権威であり、世界の地震防災を牽引する東京大学の目黒公郎教授は、このままでは、日本は亡国の危機に瀕すると警鐘を鳴らす。

(聞き手/本紙社長・加覧 光次郎)

◆スペシャルインタビュー◆

災害を想像する力の不足が問題

――東日本大震災から2年4カ月経ち、多くの人々が震災のことを忘れているように感じます。この震災もすぐに「喉元過ぎれば...」の状態になってしまうのではないでしょうか。

問題は災害状況を適切に想像する力「災害イマジネーション」の不足です。災害イマジネーションが低い人たちに、「防災が大切」といくら言ったところで適切な防災対策は進まない。なぜなら人間は自分が想像できないことに対して適切に備えたり、うまく対応したりすることは絶対にできないからです。適切な防災対策が実現しない背景には2つのスパイラルがあります。

1つは、「災害時に何が起こるか分からない⇒だから何をやっていいか分からない⇒だから何もやらない」、もう1つは、「災害時に何が起こるか分からない⇒だから効果の高い対策が実施できない⇒だから被害を効果的に減らすことができない」。両者に共通するのは、災害イマジネーションの低さを原因とする「何が起こるか分からない」状況であり、この改善なくして問題の解決はありません。

――最近「防災から減災へ」という言葉がよく言われていますが、どういう意味なんですか。

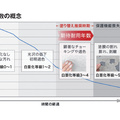

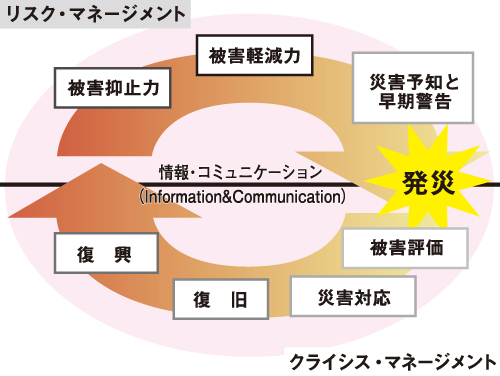

この言葉は防災の専門家はあまり使いません。それはより上位の概念として「災害対応の循環体系」と呼ばれる総合的な 災害マネジメント法があるからです。これは効果が発揮されるタイミングやメカニズムによって分類される7つの対策から構成され、その中の一部分が「防災」や「減災」なのです。総合的な災害マネジメントの最初の対策は「被害抑止力」で、これは「構造物の性能アップ」と「土地利用施策」によって、被害を防止する努力で、狭義の防災と言えます。次は「被害軽減力」で、被害抑止力だけでは賄いきれないで発生する被害に対して、事前の備えで、その影響範囲を小さくする対策です。具体的には、対応のための組織作り、事前の復旧・復興計画や防災マニュアルの策定、平時からの訓練などです。3番目は「災害の予知・予見と早期警報」です。地震予知は難しいですが、津波や台風では大きな効果がありますし、緊急地震速報もこの範疇の対策です。ここまでの3つが「事前対策」です。

発災直後にやるべきことは、被害の種類や量、その分布を正しく把握する「被害評価」で、これが4番目。5番は評価結果に基づいた「緊急災害対応」で、この主目的は人命救助や2次災害の防止、地域や組織の最低限の機能維持や早期回復です。ゆえに、これだけでは被災地は元の状態やもっといい状態にはなりま せんので、6番、7番目として「復旧」と「復興」が必要になります。日本語の「復旧」は元の状態まで戻すことですが、その状態で被害を受けたことを考えれば、それだけでは不十分なので、改善や改良が必要になり、この改良型の復旧のことを「復興」と言います。ですから「復興」は次の災害に対しては抑止力を高めることにもつながります。最近言われている「減災」は、一般的には「被害軽減力」と「緊急災害対応」を合わせた意味合いで使われているようです。

――つまり防災対策はもっと総合的であるべきだということですか。

そうです。すべての災害に対してこの7つの防災対策があり、対象地域の特徴や対応する組織の能力を考えた上で、どの組み合わせが最も効果的かを考えることが大切です。この時、私たちは無限の時間と予算を前提に防災対策を講ずることはないので優先順位が必要になります。一般的には「ハザード(自然現象としての外力の大きさと広がり×発生確率)」と「バルネラビリティ(脆弱性、ハザードに暴露される弱いものの数)」の積で定義される「リスク」という概念を用いてこれを行います。「リスク」は最終的には「起こった時の被害の規模」×「発生確率」になります。すると「低頻度巨大災害」は低頻度が効きすぎて、その積としてのリスクが、「高頻度中小災害」のリスクよりも小さくなることがよくあります。そうすると、「事前対策ではなく事後対策で」となる訳ですが、ここには落とし穴があります。「リスク」の概念で優先順位付けが可能なのは、被災組織の存続を前提にすれば、被害の規模が被災組織の体力で自力復旧、復興できるサイズまでなのです。それを超える災害は「起こった瞬間にアウト」で、自力での復旧・復興は無理だというこ と。事前の「被害抑止力」で災害発生時の被害量を減らし、対応可能な範囲までに抑えないと、事後対応での復旧・復興は無理なのです。現在発生が危惧されている首都直下地震や南海トラフ沿いの巨大地震は、わが国の存続を前提 にすると、自力のみでの復旧・復興が不可能な規模の被害をもたらす可能性が高いのです。この点を理解せずに「防災から減災へ」と言っている人たちは、事後対応で何とかなると思っているわけですが、これは間違いです。

南海トラフ、日本の自力復旧は困難

――最近も南海トラフ巨大地震の被害総額が220兆3000億円に上るという試算が発表されましたね。

はい。この額はわが国のGDPの4割を超えています。今後発表される首都直下型地震の被害総額も同様に巨大になると予想されるので、十分な被害抑止力を整備する前にこれらの地震が起こってしまった場合には、現在の日本の体力では復旧・復興は大変難しいと言わざるを得ません。

――しかしGDPの約4割を損失した1923年の関東大震災からは日本は立ち直りました。

その通りなのですが、当時の状況は現在と大きく異なっています。まず当時の日本のGDP4割が世界の経済に与えたインパクトが今と比べるとはるかに小さかったこと。また被災国の日本を早く復興させることが自国にとって有利だという経済大国が大きな財政支援をしてくれたということです。しかし90年が経過し、世界の経済大国となった現在のわが国のGDP4割が世界の経済に与える影響は当時とは比較にならないほど大きく、諸外国からの十分な支援を期待することは難しいでしょう。さらに日本の国勢も少子高齢化と人口減少で右肩下がりですし、当時は問題ではなかった膨大な量のインフラの老朽化の問題も抱えています。インフラの老朽化の進展は人間の高齢化以上の速度で進行しています。

――結局、事後対策より事前に被害を減らす努力が必要ということですね。

そうです。具体的には、災害レジリエンスの高い人をつくりながら、災害に強い国土、インフラ、建物を整備していくことです。住宅に関して言えば、従来のように地盤条件の悪い造成地に、ローンが終了する前に資産価値がゼロになる家を建て続けるという政策は、少子高齢人口減少の社会では成立しません。今後は「いい場所に、いいものを作って、よくメンテナンスして、長く使う」という新しい住まい観を作ることが重要です。これは地震の少ないヨーロッパはもちろん、地震多発地である米国カリフォルニアでも実現しています。長寿命住宅が実現すると、住まい手の人間が自分の立場や収入などに応じて住み替えるので、世帯当たりの住宅費は大幅に軽減できます。

――東日本大震災は津波被害が甚大だったこともあり、建物の耐震性の問題が相対的に軽視されている印象を受けます。

東日本大震災では建物被害が揺れの割には小さかったことは事実ですが、それには理由があります。まず揺れに関しては、地震被害は、「揺れの最大振幅、強い揺れの継続時間、周波数特性」の3つで決まります。振幅は大きいほど、継続時間は長いほど被害が大きくなる。周波数特性は受け手の構造物の周波数特性に近くなると共振して被害が大きくなります。今回は、揺れの振幅は大きく継続期間も長かったわけですが、周波数特性が幸いしました。兵庫県南部地震では1~2秒ぐらいの周期帯域の成分が多く、これが甚大な構造物被害をもたらしました。しかし今回の地震動は0.2~0.5秒前後の成分は多いが、1~2秒ぐらいは少なく、建物を壊す力は兵庫県南部地震の地震動よりもずっと弱かったのです。

一方、受け手側の構造物に関しては、宮城県沖地震が高い確率で想定されていたこともあり、被災地のインフラや公的建物の耐震補強が進んでいました。また戸建て住宅は、寒冷地や積雪の多い地域では、積雪や寒さ、地盤の凍結融解などの対策の結果、丈夫な躯体や基礎、軽い屋根などを理由に、関東以西の建物に比べて耐震性が高いのです。

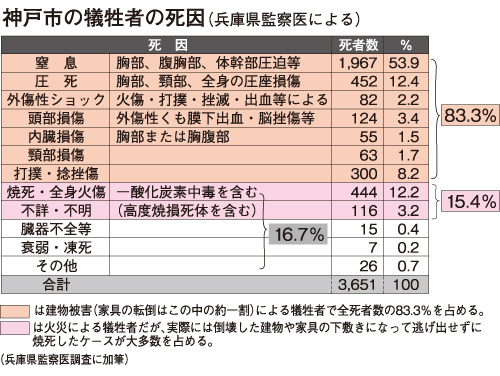

「ソフト」な対策は「ハード」の機能が確保されて初めて機能します。「ひとの生命」や「文化財」、ある種の情報など、代替の利かないものはハード対策で守る以外にありません。兵庫県の監察医による地震後2週間までの犠牲者の調査によれば、犠牲者の86.6%が自宅で亡くなっており、死因は窒息死(53.9%)や圧死(12.4%)など、建物被害を原因とするものが全体の83.3%です。残り16.7%の犠牲者の9割以上(15.4%)は火事の現場から発見されていますが、そのほとんどは被災建物の下敷きになっていて逃げ出すことができなかった人たちです。死亡推定時刻は地震直後の14分以内が全体の約92%を占めており、レスキュー活動で救える人命は限定的なことが分かります。彼等は地震後に指摘された総理大臣への被害情報の伝達の問題や、消防や自衛隊の出動体制の不備で亡くなっているのではありません。

事前に努力した人が報われる制度を

最新記事

この記事を読んでいる方は、こんな記事を読んでいます。

- 1675号(2025/12/01発行)12面

- 1673号(2025/11/17発行)12面

- 1671号(2025/11/03発行)3面

- 1670号(2025/10/27発行)24面

- 1669号(2025/10/20発行)21面