トクラス 森定保夫 社長

人造大理石のバス・キッチンで草分け的存在

ヤマハブランドの住宅設備機器メーカーで、人造大理石のバスやキッチンの草分け的存在として知られたヤマハリビングテック。同社は昨年10月、企業名、ブランド名ともに「トクラス(TOCLAS)」として新たなスタートを切った。森定保夫社長にその経緯や今後の展望、そしてモノ創りメーカーとしての品質へのこだわりについて聞いた。

聞き手 本紙社長 加覧光次郎

同社の前身は楽器メーカーとして知られるヤマハの家具・住宅設備部門。1992年、分社化され、ヤマハ100%子会社のヤマハリビングテックとして設立された。2010年には、株式の85%が日本産業パートナーズを中心とする投資ファンド4社に譲渡される。 そして2013年8月、経営陣によるMBO(経営陣による株式の買い取り)を実施し、ヤマハグループを離れた。10月、「トクラス株式会社」に名称変更し現在に至る。

成長を目指してブランド変更を決意

―――まず新生トクラスに至るまでのいきさつをお聞きします。それはヤマハから投資ファンドに株が譲渡されたときから始まりますか。

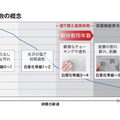

2009年の11月に発表し、翌年の3月に譲渡されることになるんですが、当時は親会社もこちらも赤字でした。ですからその時は、私たちはとにかく頑張って利益を上げればいいと思っていました。当初からファンド側も、3年後ごろをメドに上場することについて、同意していました。

―――だが、実際は上場できなかった。条件が折り合わなかったのでしょうか。

いや実際には株の譲渡から4年目にあたる、今年3月の上場を目指して順調に増益を続けていました。証券会社の審査も通って準備はほぼ整っていました。ただ3年目にあたる昨年5、6月で前年を割ってしまって...。前年というのがちょうど震災対応を行っていたためです。それとこの建築業界の中で、企業のM&Aなどが進んでいたからだと思います。そこで私たちもほかの選択肢を考えることにしました。

―――ファンドから株を買い戻すことになるわけですが、なぜ親会社だったヤマハはそこに参加しなかったんでしょう。

ヤマハは株式譲渡したときに、ファンドが勝手に動いて売ったりしないよう、ヤマハとファンドはセットで動くことになっていたんです。

―――つまりファンドから株を買い戻すには、ヤマハ分も一緒に買い取る必要があったというわけですね。

はい。そこで私は初めて、ヤマハから離れ、ブランドも手放さなければならなくなることを理解したんです。

―――それまで築いてきたヤマハブランドが一切使えなくなるということは、かなりな決断だったのではないでしょうか。

私も最後までヤマハを残すことを考えました。でも、私は「ブランドを新たに作り上げてでも、社会に必要とされる企業になろう」と決意しました。ヤマハの社長と会って決めた日、実は一晩寝ても吹っ切れなかった。その次の日になって、やっと吹っ切れました。2日かかりましたよ。社員も重大な局面を乗り越えることで本当に逞しくなり、感心しました。こういう経験が企業を強くするんですね。

MBOを実施する

―――そこで経営陣によるMBOを行うのですが、社長以下、取締役全員が出資したんですか。

5人の取締役全員、出しました。ただ上場を目指して3年連続増益中だったので、買い戻し価格は買われた時よりえらく高い数字を言って来られましたね。あとは東京三菱銀行、三井住友銀行、静岡銀行様のベンチャーキャピタルと、デンソー様、住友林業様ですね。

―――出資をどこに依頼するかは大問題だと思いますが、デンソーと住友林業を選んだ理由は何でしょう。

デンソー様はそのまま継続していただきました。住友林業様は大きなお取引様だったんですけど、実はファンドに譲渡された時からブランドにはこだわっておられ、今回出資をお願いできるかかなり悩みました。そこで、「応援したいと思っている」とお答えいただいた時には、心底ホッとしました。

―――ブランド変更も理解され、話がまとまったんですね。

はい。交渉の中ではこんなことも言われました。「私たちは特徴のあるメーカーには生き残ってほしいと思っている。早く自立してくれ」と。

―――なるほど。そこで環境が整い、MBOが成功したのですが、得意先など周囲の反応はどうだったんでしょう。

MBO発表翌日からお取引先様まわりを始めましたが、MBOは全員がやってよかったと言われましたね。

ただヤマハブランドから変わることについて1割は「ヤマハがなくなると売れなくなる」とショックを受けたようでした。長年ヤマハを担いでいただいてきたお取引様が多いのですが、逆にこちらが励ましたぐらいです。

残り9割のお取引先様は「特徴のある商品を評価しているから大丈夫だよ」と受け入れてくれ、「ブランドで売っているのではなく、流通が担いでいるから売っているんだ」などのお言葉もいただき、大変勇気づけられました。

キッチンが6割・風呂4割と逆転

同社は1976年、ステンレス流し台が当たり前だった時代に国産で初めてとなる人造大理石カウンターのキッチンを発売。その後、シンクも人造大理石製に切り換えた。人の動線分析に基づいた独創的なラウンドフォルム、明るいシンクのカラー展開、そして114色の塗装扉や、つなぎ目がなく手入れしやすい形状など特色ある商品作りを展開。これはいずれもピアノなどで培ったヤマハからの高い成形技術で実現したものだ。

―――御社の年商は400億円と聞いていますが、主力商品である風呂、キッチンの比率はどのくらいですか。

今はキッチンが6割、風呂が4割とキッチンが逆転しています。

―――キッチンでは、市場全体を見ても最近はカウンターの7割くらいが人造大理石ですが、御社はシンクも人造大理石(以下、人大)ですね。

当社では2000年からアイランド型のラウンドキッチンを始めましたが、2002年にシンクも人大を出しました。最初、社員は「人大では売れない」って言っていたんですけど、販売前に新宿のショールームに出したら、ほとんどのお客様が何の抵抗感もなく、人大シンクを選んだんです。お客様には、社員が心配するような抵抗感はなかったんです。その時、営業の意見は聞いちゃいけないなと思いましたね。(笑)

―――人大シンクは、明るいカラーが目を引きますが、それが選ばれる理由ですか。

確かにステンレスって色でいうとねずみ色で暗いので、お客様は最初「色がかわいいわね」って言います。しかし、人大シンクはカウンターとの継ぎ目がないと説明すると、みなさん、むしろそこに感動されました。目地がないため汚れるところがないんです。

―――それが人大キッチンのセールスポイントでしょうか。

ヤマハはもともとスキーやアーチェリーで使う樹脂加工から始まっているので、人大の技術はものすごく高いんです。ピアノの鍵盤、モーターボート、そして風呂、キッチンといろいろ作っていますが、樹脂の配合は全部違います。比率は絶対に秘密ですけど。

当社のキッチンは、人大ですが熱に強い。キッチンでは熱いフライパンをカウンターに置いたりしますから、これは大事です。また12㎜の厚みのあるソリッドで作りますので、磨いてリニューアル(再生)できる。普通は削ると繊維が出てしまいますが、それがないんです。

人造大理石のラウンドキッチン

―――キッチンやバスはリフォームの多い場所ですが、御社ではどうでしょう。

当社の扱うシステムキッチンやバスは、水栓器具やガスコンロといった部材に比べると交換頻度が低く、新築のときに選んでいただいたお客様とその後のつながりが難しいんです。これからの課題だと思っています。

―――エンドユーザーへの情報提供は、ショールームやホームページというツールもあると思いますが。

ショールームは大都市圏中心に42カ所ありますが、大手さんと比べてまだまだですね。ホームページはトクラス社名変更時に全面リニューアルをしたんですが、アクセス数を見ると、実は、建産協のポータルサイト「カタらボ」とリンクし合うようになって急増しました。昨年9月に90万アクセス、ホームページリニューアル後の11月には110万まで増えています。カタらボ側でもベスト10に入る数と聞いていますので、両方同時に増加しているのではないかと思います。

最新記事

この記事を読んでいる方は、こんな記事を読んでいます。

- 1673号(2025/11/17発行)12面

- 1671号(2025/11/03発行)3面

- 1670号(2025/10/27発行)24面

- 1669号(2025/10/20発行)21面

- 1667号(2025/10/06発行)6面