リフォームセールスマガジン2014年11月号

『知らなきゃマズイ!バリアフリー入門』

団塊世代のリフォームにおいては、今は健康でも、将来は車いすが必要になる可能性もゼロではない。これからの暮らしに配慮し、水まわりや屋内の通路を車いす対応にしておこう。

≪POINT≫

・介助者だけでなく、本人の意見も尊重

・"自分のためのリフォーム"と思ってもらう

・"自分でできること"が障害を持つ人の喜びとなる

・普段当たり前にしている設計を一度見直してみる

障害を持つ人の生活を設計分野で支える

「車いす対応の設計は、高齢者よりも障害をもつ人からの依頼が多いです。ですからリフォームの営業の方にとっては極端な話になるかもしれません」と話すのは、そらいろ工房の井上義英代表。『車いす自立生活研究室』を掲げ、障害を持つ人々のための住宅設計を行っている。

設計の際に井上さんが心掛けているのが、普段はどのような生活をしているのか?等、とにかく施主である障害をもつ人の話をよく聞くことだ。

「注意したいのは『使い勝手がいいからリビングに流しが欲しい』など、そばで介助する人の話ばかりを優先してしまうことです。障害者が『嫌だ』と言い出せないような介助者との関係もあります。自分がないがしろにされていると感じることのないよう、障害のある人の方

を向いて要望を聞き出せば、彼らは、きっとこれは自分のためのリフォームだと感じてくれます」(井上さん)

井上さんがこの分野に特化することになったのも、設計仕事の傍ら、障害者施設の介助ボランティアにたずさわったことがきっかけだ。

その施設にいた車いすを必要とする女性がアパートで一人暮らしをすることになり、井上さんはバリアフリーリフォームの設計・施工を見学。そこで、障害を持つ人の一人暮らしがどれだけ大変であるかを知り、心を動かされることになる。以来、障害をもつ人の生活を設計という分野で手助けしたいと考え、今に至る。施設を出て一人暮らしをした女性は、その後、井上さんの妻となった。井上さんは、障害を持つ人と一緒に生活することで、知識だけではない多くのことを、身をもって経験したと話す。車いす対応のリフォームを行っていく上で配慮したいポイントを聞いた。

◆キッチン 自分で調理できる喜びを

シンクの高さ・足の入れ場所に配慮

シンクの高さ・足の入れ場所に配慮

キッチンの高さは85~90cm標準だが、車いす利用者にとっては高く感じる。車いす利用者用に市販された73cmほどのキッチンもある。だが、既製品のシンク部とオリジナルの台座を組み合わせたオーダーメイドを勧めたい。作り方によっては既製品よりも安価にできることも。

シンクの下に足が入るかどうか。鍋でカレーを作っても中身が見えないので低くしたい・・・等。とにかく、車いす利用者に合わせた仕様にできるのが何よりのメリットだ。

シンク下の収納が減ってしまうという難点も。だが障害者が自分自身で調理できるということは何ものにも代えがたい喜びであることも理解したい。

≪注意!≫

シンクの高さを低くしたことにより、同居している人やヘルパーさんも障害者と同じように椅子に座り調理しないといけない場合が生じる。デメリットにも配慮しておこう。

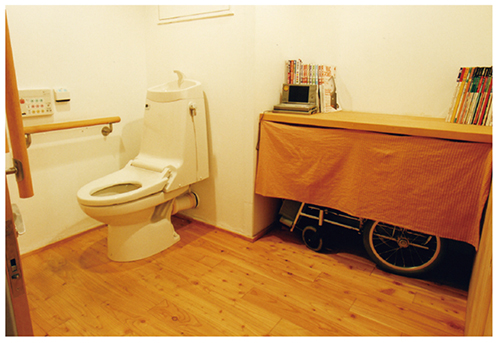

◆トイレ 転回できる広さがベスト

洗面スペースよりも広さを優先

洗面スペースよりも広さを優先

一般的なトイレの幅は、廊下と同じで有効開口が80cm弱。その幅では、車いすは縦には入るものの転回はできない。公共機関では、直径150㎝の円を描けるスペースを推奨している。畳2帖分という広さが必要だと言われているが、少しでも広く作った方が安心は得られ動きもとりやすい。しかし、物件によっては壁面が耐力壁である場合もあり、注意したい。洗面台は、脱衣室等に別に作ることができれば、トイレは手洗い程度でよい。扉は引戸がいい。

≪この人に聞きました≫

そらいろ工房一級建築士事務所(愛知県名古屋市) 井上義英 代表

そらいろ工房一級建築士事務所(愛知県名古屋市) 井上義英 代表

名古屋市にある小規模作業所『NPOくれよんBOX』で働きながら設計業を行い、2009年からそらいろ工房に専念。車いす利用者のリフォームや新築住宅、障害者施設の改修まで、障害を持つ人のバリアフリー住宅にこだわった設計を行う。平成12年『わが家のリフォームコンクール』最優秀賞。介護福祉士。

この記事はリフォーム営業マンを応援するビジネス誌

『Reform Sales Magazine リフォームセールスマガジン』 から抜粋しました。

(毎月15日発行/A4サイズ/28ページ/オールカラー)

オンライン書店「リフォームブックス」で購入が可能です 年間購読料 6,000円 税・送料込

この記事の関連キーワード : そらいろ工房 キッチン シンク トイレ バリアフリー ボランティア リビング リフォマガ リフォームセールスマガジン 介助 収納 愛知県名古屋市 水まわり 車いす 車いす自立生活研究室 障害 高齢者