対面とオンラインを細やかに使い分け、リフォームの質も成約率も向上

新型コロナウイルス収束の兆しが見えない中、移動不要で商談の効率化やペーパーレス化を実現できるオンライン商談は、今後さらに必要となってくる。20年前からオンラインを取り入れ、品質の向上、成約率アップにつなげているというリフォーム専門店のアクトにその活用法や成功の秘訣を聞いた。

●アクトのオンライン攻略法

(1) 社内会議は20年前からオンライン

アクトでは20年前に数千万円をかけてテレビ会議システムを開発。主に7店舗をつなぐ回線として利用し、社員全員がオンラインコミュニケーションに慣れていた。

(2) ネットリテラシーに差がある社員のベースをそろえる

全社員のアカウントを作成してiPadの電源を入れると自動でZoomが立ち上がる仕組みにし、サインインでつまずきがちな年配社員も使えるようにした。

(3) オンライン相談のマニュアルを4種類準備

顧客用は1種類だが、社員用にPC版・スマホ版・iPad版の3種類のマニュアルを作った。事前に会議設定するか否かや、1対1か3人以上で行うかなどシーンも細かく設定した。

20年も前に、自社でテレビ会議システムを開発したアクト。現在のようなオンライン商談も想定していたが、当時は顧客のネット環境が整っておらず、主に店舗間のコミュニケーションツールとして使用していた。

そんな土壌もあり、4月上旬の緊急事態宣言を受けて、同社ではいち早くオンライン商談を取り入れた。オンラインを使った案件の成約率は90%以上と、対面のみだった時よりも成果を出している。

「そもそもアクトでは20年前、人材不足を補うためにオンラインを使い始めたと聞きます。今、その効果を実感しています」と、オンライン商談の環境づくりを担当した中嶋さんは話す。例えば、見積もりを見せて変更が一つもなく契約というケースは少ない。軽微な修正でもこれまでは「見積もりを直して再度お持ちします」となったが、オンラインならその場で修正して見せられる。単純に一回打ち合わせ回数が減り、時間短縮できるわけだ。

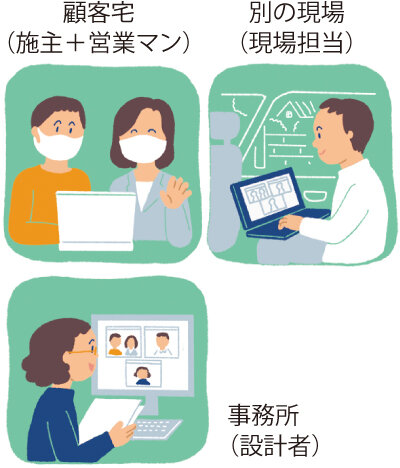

同社では30万円以上の案件では、さまざまな角度の知識を活かした提案を目指し、営業・設計・現場のチームによる担当制を取る。オンライン商談によって、打ち合わせ時に営業マンのみが顧客宅を訪問し、設計士は事務所から、現場担当は別の現場から、必要な時間のみ参加するという形を取れるようになった。「図面のここを変えたいとなったら、営業マンが接客している間に設計者が直して、打ち合わせ時間内に提示することもあります」とチームプレーが光る。

メーカーのショールーム見学も、スタッフや施主など関係者全員で行く必要はなくなった。営業マンと夫婦のどちらかが現地に行き、他方はオンラインで実況してもらえば情報は共有できる。プランなどを詳しく検討したいときは設計とオンラインでつながり、相談することもできる。スタッフ各人の浮いた時間はプランニングなどに回せ、質の向上にもつながっている。

「現地調査と仕上げを決める際はやはり対面が良く、オンラインは万能ではありません。でも、見積もりやプランなど平面の打ち合わせはオンラインでほぼ可能です」。中嶋さんがオンライン接客で気をつけるのが、ゆっくりはきはきと話すこと。また微妙な温度感や表情などは伝わりにくいので、対面時の3倍ぐらいを意識する。

オンライン商談の様子は録画機能で残せるため、議事録代わりになる。さらに、同社では新人に見せる資料用として今後活用することも考えているという。

例1:営業のみ訪問し、現場はオンライン

顧客宅へ営業マンのみが訪問し、必要な時間帯だけ設計者と現場担当がオンラインで参加。顧客宅への往復時間もないため拘束時間が大幅に減り、その時間を別のことに使える。

顧客宅へ営業マンのみが訪問し、必要な時間帯だけ設計者と現場担当がオンラインで参加。顧客宅への往復時間もないため拘束時間が大幅に減り、その時間を別のことに使える。

例2:多店舗で最強チームが組めるようになった

これまでは顧客が住む地域の店舗内でチームを組んでいたが、オンライン商談ならチーム編成は遠方のスタッフを含めて自由自在。案件にある人材をそろえて最強チームを結成できる。

これまでは顧客が住む地域の店舗内でチームを組んでいたが、オンライン商談ならチーム編成は遠方のスタッフを含めて自由自在。案件にある人材をそろえて最強チームを結成できる。

例3:妻だけオンラインでショールーム見学

足の悪い妻だけオンラインで参加。実物のリアルな雰囲気を感じながら、具体的な打ち合わせもできる。設計者も仕様の相談など必要な時のみオンラインでつながれば良い。

足の悪い妻だけオンラインで参加。実物のリアルな雰囲気を感じながら、具体的な打ち合わせもできる。設計者も仕様の相談など必要な時のみオンラインでつながれば良い。

例4:実家のリフォームに長男がオンライン参加

いずれ同居をしたいという長男が遠方に住む場合、オンラインなら帰省を待たずに相談ができる。親世代はネットが苦手だとしても、子世代ならば活用してもらいやすい。

いずれ同居をしたいという長男が遠方に住む場合、オンラインなら帰省を待たずに相談ができる。親世代はネットが苦手だとしても、子世代ならば活用してもらいやすい。

リフォームに役立つ情報が満載

リフォームに役立つ情報が満載