多くの住宅で抱える悩みの1つが、窓まわりの結露。冬の明け方など、窓ガラスやサッシがびっしょり濡れて冷えきっていることも。最近ではホームセンターなどで結露対策グッズが販売されているが、根本的な解決策は窓まわりの構造を変えることだ。

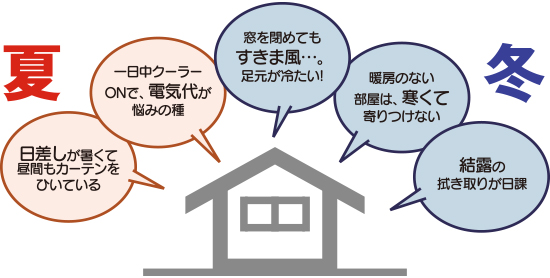

築年月の長い住居に多い単板ガラス、アルミサッシの窓は、断熱性能が低く、冬の寒さ、結露に悩まされる。夏は逆に外からの熱が入り込み、夏冬ともエアコンの負担が大きく、暖冷房費が減らしにくい。

築年月の長い住居に多い単板ガラス、アルミサッシの窓は、断熱性能が低く、冬の寒さ、結露に悩まされる。夏は逆に外からの熱が入り込み、夏冬ともエアコンの負担が大きく、暖冷房費が減らしにくい。

冷たい結露に耐えている人に知らせたい!最新窓!

新築戸建住宅の窓では、複層ガラスの採用普及率が96%を超える時代になった。しかし10年前の新築住宅では、普及率78%。15年前では25%と3割に満たない低い水準だった。既存住宅の複層ガラス普及率は、20%から30%程度と推計される。そのため、築20年、30年の住宅に住む多くの家庭では、今だに断熱性能の低い単板ガラスのまま、多くの悩みを抱えてこの冬を乗り越えようとしている。

「夏の日差しが暑い」「暖房してもなかなか部屋が暖まらない」といった悩みの原因は、ガラスでは断熱性能が低いためだ。

この悩みは、窓まわりの断熱性能をよくするリフォームを行えば解決するが、そのことについて詳しく知識を持っている人は少ないだろう。今の窓がどれほど高性能で20年、30年前の家と比べて断熱性能や快適性に違いがあるかを、もっと情報提供していく必要がある。

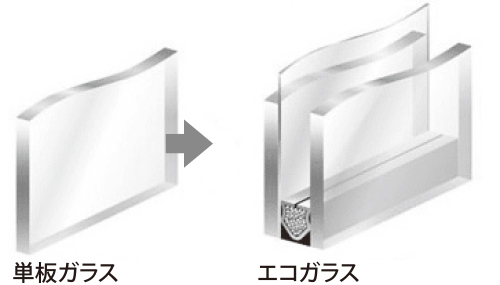

1枚ガラスの単板ガラス。エコガラスは、金属膜でコーティングしたガラスと板ガラスの中に、高断熱Low-E膜、空気層を入れて作られている。

1枚ガラスの単板ガラス。エコガラスは、金属膜でコーティングしたガラスと板ガラスの中に、高断熱Low-E膜、空気層を入れて作られている。

外が零度・室内20度の時、エコガラス表面は16度

断熱性能が低い窓だと「結露」にも悩まされることになる。この悩みの種である結露はどうすればなくなるのだろうか。除湿機や結露防止シートなどの方法もあるが、根本的な解決はやはり、窓の断熱性能を上げることだ。それにはいくつかの方法がある。

まず、手軽な方法として現在の窓の内側にもう一枚の窓サッシを付け二重窓にすること。内窓ともともとある外側の窓の間に空気の層ができ、窓表面の極端な温度変化がなくなり結露を抑えることできる

その他には、サッシはそのままにガラスだけを複合ガラスに交換する方法や、窓枠を壊さず新しい窓枠をかぶせる方法など、簡単な工事で窓の性能を高めることが出来る。

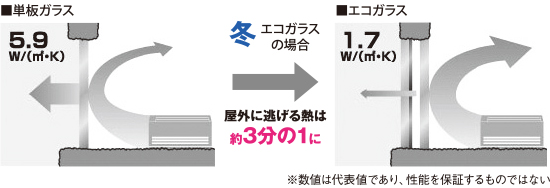

特に複層ガラスの性能を高めた、エコガラス(Low-e複層ガラス)を採用すると効果が高い。エコガラスは、金属膜でコーティングしたガラスと板ガラスの中に、高断熱Low-e膜、空気層を入れて作られ(上図)、熱の流出は単板ガラスの3分の1に抑えられる(下図)。外が零度、室内が20度の時、エコガラスの室内側表面温度は16度に保たれ、結露が発生しにくくなる。

単板ガラスを、Low-E複層ガラスのエコガラスに換えると、室外に逃げる熱は3分の1になる。断熱性能が高く、暖房効率がよい。

単板ガラスを、Low-E複層ガラスのエコガラスに換えると、室外に逃げる熱は3分の1になる。断熱性能が高く、暖房効率がよい。

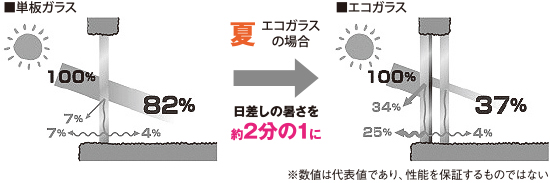

夏の暑さは窓から入る熱に大きく左右される。単板ガラスは82%の熱を通すため暑いが、エコガラスは37%まで熱をカットする。

夏の暑さは窓から入る熱に大きく左右される。単板ガラスは82%の熱を通すため暑いが、エコガラスは37%まで熱をカットする。

今はさらに断熱効果が高い真空ガラスも登場している。厚さは6ミリ程度だが、複層ガラスの約2倍、単板ガラスの4倍の断熱効果がある。こうした窓リフォームは、結露を防止し、家全体の断熱性を高めて家の寿命を延ばしてくれる。暖冷房費の削減の効果が大きい。快適性とコストの両面のメリットを考えよう。

結露→ダニの連鎖が「健康被害」を引き起こす

結露は家と人に悪影響を与える。発生した結露は拭き取れば済むというものではなく、壁やカーテンなどにシミやカビが発生しやすくなる。さらにそこに湿度を好むダニが繁殖する。これらは、人がアトピーやぜんそくといった健康被害を引き起こす元凶になる。

建物にとっても結露は大敵だ。湿気とカビが壁や柱、さらには土台などの木材を腐食させ、住宅の寿命を縮めることになるからだ。

結露は空気中の水蒸気が冷やされて水になる現象。冬の季節、冷たい外気にさらされ、冷たくなった窓ガラスとサッシに、室内の水蒸気を含んだ空気が触れると水滴が発生する。特に暖房を入れていない部屋や気温が一番低くなる明け方が結露しやすい。

最新記事

この記事を読んだ方へのおすすめ

-

1421号(2020/08/17)2面

-

1367号 (2019/07/08発行) 21面

-

1348号 (2019/02/11発行) 12面

-

1336号 (2018/11/12発行) 3面

-

1332号 (2018/10/08発行) 5面