【エニワン×ブラニュー×アンドパッド×ダンドリワークス ITツール座談会】コロナ禍で進むデジタルシフトの実態

エニワン(大阪府大阪市) 近藤孝典 専務

工務店・住宅会社向け基幹システム『AnyONE』の開発・販売。ユーザー数は、現在2800社弱、ライセンス数は約1万アカウントを発行。親会社は1980年創業のナカザワ建販で、工務店の支援業務の一環として長くIT化、システム化を目指しており、2010年に同社が事業分化して設立した。

BRANU【ブラニュー】(東京都港区) 名富達哉 社長

『CAREECON(キャリコン)』ブランドで、建設業界のデジタル化を推進するためのプラットフォームを提供。CMSやMAのマーケティングツール、業者と現場のオンラインマッチングやオンラインのファクタリング、施工現場のプロジェクト管理ツールなどを展開。サービス利用者数は、約5000社。

アンドパッド(東京都千代田区) 稲田武夫 社長

クラウド型プロジェクト管理サービス「ANDPAD」(アンドパッド)を運営。施工管理、営業管理、原価管理など導入企業が現場で抱えている課題や業務内容に合わせて活用できる機能が揃っている。現在、契約者数は約2000社、利用企業はゲスト法人も合わせると5万社で、約14万人のユーザーが利用。

ダンドリワークス(滋賀県草津市) 加賀爪宏介 社長

現場のコミュニケーションツール『ダンドリワーク』を手掛けて7年目。全国約980社の元請け会社、10万人のユーザーが利用。現場コミュニケーションから発注、見積もり、顧客管理などを扱う。「住に関わるソリューションをITで」のもと、分譲マンションの予約システムなども展開。

建設業界の人材不足や労働生産性の低下は深刻な問題となっており、その解決策としてIT導入による業務効率化に大きな期待が集まっている。現場に向き合い、アプリケーションやシステムを開発、提供する4社の経営陣に、建設業のIT普及の現状や今回のコロナでの変化などについて語ってもらった。

【聞き手/報道部長 福田善紀】

コロナで加速したデジタルシフト

――コロナによる現場への影響はどう感じていますか。

加賀爪 まさに4月から5月の連休くらいは、まるでお化けと戦っているような先が見えないイメージでした。それがここにきて、「毎朝検温する」とか、「施主さまの自宅に入るにはどう気を付けたらいいのか」という業界のルールのようなものが、まだ100%ではないけれども、50%以上は見えてきたというのが今で、大分変わってきたと思います。

稲田 リフォームでは大型の案件がちょっと減った一方、みなさん、家にいるので、50万円以下のリフォーム、修繕などのメンテナンス工事は増えたと聞いています。また集客のあり方に、テクノロジーが1つ入る余地があって反響数がグッと入ってきたり、頻度高くZoomで打ち合わせしたり、いろいろ工夫されている印象を持っています。

名富 現場からは「中国から建材が入らず完成しない」と聞いたり、4月から5月は大規模工事が徐々に減ってきたりということはありましたが、今は回復基調かなと思います。オンライン上からの受注が急増して、自粛の影響か、エクステリアや外構などの工事が増えたようです。当社のサービスの引き合いや受注率も増えて、建設業者さんの認識がこのコロナで一気にデジタルシフトみたいなことが起きたのではないかと思っています。

建設業のIT化は進んでいるのか

――国もずいぶん前から建設業のIT化は急務だといっています。普及は進んでいるのでしょうか。

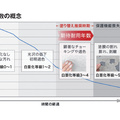

近藤 私は自動車業界という異業種から来たのですが「この建築業界のITの遅さたるや...」という思いがあります。今、50万社ほど建築会社があり500万人の従事者がいるといわれますが、まだどこのツールのシェアもイノベーターとされる2.5%すら達していない状況です。これからITツールを使うのが必須になって、そうしないと自然淘汰されていくのではないかと思いますが、イノベーター理論でいえば少なくとも30%くらいの人達が「IT化をしないと不都合だよね」と本気で思っていただかないといけない。そこまでには、あと数年...片手年くらいはかかるのではないかと思っています。

加賀爪 例えば、現場のオートメーション化といっても「どこを取ってそういえるのか」「そもそも今の工法のままでいくのか」など色々な軸で考えなければならない。そう簡単な話ではないと思っています。しかし今の分離発注、工法も同じだというベースでいうと、完全な自動化の前、セミオートメーションというところなら3年くらいまできていると思います。

稲田 私の感覚では大分変わってきたと思います。「ITをやるべきか」みたいな論点ではなく、元請けさんなどでは「ANDPAD」に蓄積されるデータで何の分析ができるのか? それをどう社員評価につなげていけるのか? といったデータの活用の目線まできているのですね。経営者の方がすごく考えていらっしゃるので、僕らITは、より本質的なテクノロジーを追求していかないと置いていかれるんじゃないかなとも思っています。

――普及スピードの違いは、会社規模や経営者の意識によるものでしょうか。

名富 当社は、中小規模の20歳から40歳代の2代目、3代目の社長さんが多いのですが、そういう世代はテクノロジーに対してあまりアレルギーはありません。ただ、まだ業務の生産性を上げるところまでしか見えていないということがあって、そこに我々ITが入って、会社の業務フローを変えるようなこととなるとまだまだ難しい。中に入り込んで、いかに寄り添っていくか、ということが重要になります。

――実際にクライアント会社に社員の方が入っていくということですか。

この記事の関連キーワード : IT Zoom アンドパッド エニワン オンライン コロナウイルス ダンドリワークス、インタビュー ブラニュー メンテナンス リノベーション 座談会 新型コロナ 新型コロナウイルス

最新記事

この記事を読んでいる方は、こんな記事を読んでいます。

- 1675号(2025/12/01発行)12面

- 1673号(2025/11/17発行)12面

- 1671号(2025/11/03発行)3面

- 1670号(2025/10/27発行)24面

- 1669号(2025/10/20発行)21面