ITSUDATSU 黒澤伶 代表

国内初の人材育成の優先順位を可視化する人材発掘サービス「KANAME」と、真本音理論をベースにした組織育成戦略コンサルティングなどの事業を展開するITSUDATSU(東京都渋谷区)。多様な特徴や能力をもつ人材の個性をあるがままに受け入れ、組織・個人ともに「逸脱(非直線的な現象)」する進化型成長をめざすべく事業を立ち上げた黒澤伶代表に、サービスとそのねらい、今後の展望について聞いた。

【聞き手/報道部長 福田善紀】

ミスマッチングによる人材の流失を止めたかった

――事業を立ち上げたきっかけは何だったのでしょうか。

僕は前職の人材サービス会社をはじめ3社に在籍しましたが、1社にいた期間は最大で2年半くらい。「長くいられなかったのは自分が未熟だったから」だと納得していましたが、組織では、個人の思いをいったん横に置いて、そこで求められるミッションや組織の人格を自分に当てはめすぎて、本来実力が発揮できる人材が生かされずにいると感じてきました。

いろんな会社で、僕みたいに苦しんでいる人が相当いるんだろうと考えて、一人一人の適性を的確に示すことで組織活性化の可能性を広めたいと思いました。

――個人としての体験だけではなく、客観的な確証もあったと。

ありました。前職の社内外でも、たとえば前評判がすごく良い人が採用されて、最初のうちは活躍できても後で埋もれていくのを多く見てきました。組織の価値やミッションを押し付けることによって、個人がそれに疲れてしまうんですね。活躍できたであろう人が生かされず、組織を去っているケースが多くあります。

実力のある方は、個人のミッションと組織のそれを紐づけますが、本来評価されるべきそうした人材が生かされず、人事評価が高く社内政治に強い人が組織で生き残るという実情がある。どの組織にもある、そうしたミスマッチを解消できればと考えました。

「要人材」のピックアップで組織が変わる

――ITSUDATSUでは、具体的にどのようなサービスを提供しているのでしょうか。

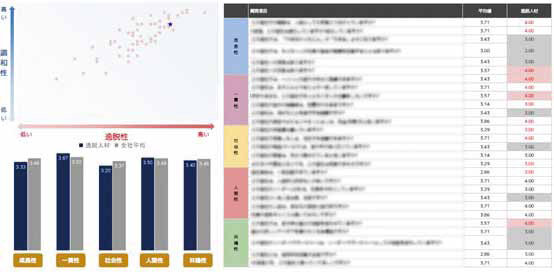

事業の柱は「KANAME」という、国内初の人材育成優先順位を可視化する人材発掘サービスです。全従業員にアンケート形式で回答してもらい、研修で、各自が生き方で何を大切にしているのか、揺らがずに持っている信念のような「真本音」を言語化します。そこから要人材となる方々をピックアップして、社長や経営陣に「この人たちが要なので、適切な仕事を与えるなり抜擢すると良いですよ」といったアドバイスを行います。

――費用面と、導入後の効果について教えてください。

KANAMEを6カ月間で3回使うパックで65万円から。これにコンサルが入ると、月々いくらという感じで追加します。要人材を外から引っ張ってくるというのは、分析する人数によって定額制になり、15人までで4万円から。採用試験のときに活用してもらうケースも多いです。

3回の研修パッケージの後に、組織ごとに売り上げやお客様満足度、離職率低下や採用数アップなど、何を解決しなければいけないのか課題の検証をしていきます。たとえば、50人規模のWEB広告代理店で、半年間で売上が1.5倍になったケースもあります。

――目から鱗という企業も多いと思います。サービスのもたらす今後の可能性は?

基本的な思想は「適切な人材に、適切な仕事と量を配置して不一致感をなくしていく」こと。要が活躍すると、次の要を育成し始めます。これまでの定量的な人事評価だけではなく人間性をもった形になれば、こいつ面白いなとかこの人ブレークスルーしそうだなとかいう「嗅覚」が出てくる。そのサイクルがサステナブルです。

中小企業ほど、人のパフォーマンスが大きく組織全体に影響を及ぼして効果によるインパクトも大きいので、要人材をしっかり見つけていただきたいと思っています。

カナメ人材をデータで見える化

カナメ人材をデータで見える化

最新記事

この記事を読んでいる方は、こんな記事を読んでいます。

- 1675号(2025/12/01発行)12面

- 1673号(2025/11/17発行)12面

- 1671号(2025/11/03発行)3面

- 1670号(2025/10/27発行)24面

- 1669号(2025/10/20発行)21面