住宅事故に注意!数ミリの段差で転倒、死に至る例も

日本大学理工学部 まちづくり工学科 八藤後 猛 教授

≪ Profile ≫

1956年東京都生まれ。1979年日本大学理工学部建築学科卒業、1981年同大学院理工学研究科博士前期課程修了。1981年国立職業リハビリテーションセンター研究部研究員、1991年日本障害者雇用促進協会(現独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構)障害者職業総合センター適応環境担当研究員。1996年日本大学理工学部助手、2005年日本大学理工学部専任講師、2010年より准教授。2013月4月、同大理工学部まちづくり工学科の新設に伴い教授に就任。博士(工学)。

◆スペシャルインタビュー◆

バリアフリー住宅を中心に、"すべての人にとって安全で快適な建築デザイン"を提唱している八藤後猛・日大理工学部まちづくり工学科教授(建築学科兼任)。廊下での転倒、階段からの落下、浴槽での溺死などの「家庭内事故」を建築の側から研究し、特に被害の多い子供や高齢者の事故防止対策を訴えている。バリアフリー化と高齢者の健康維持の関係については議論が分かれているが、同教授は「高齢者の家庭内事故を減らすことを最優先し、バリアフリー化を進めてほしい」と強調する。

≪ 聞き手:本紙社長 加覧光次郎 ≫

数ミリの段差で転倒、死に至る例も

数ミリの段差で転倒、死に至る例も

―――子供から高齢者まで、家族全員にとっての安全で快適な住環境は、住まい手の願いです。しかし、住宅内で命に関わる事故が発生していることは、あまり知られていません。

意外に思われるかもしれませんが、住宅内で発生する事故、いわゆる「家庭内事故」は非常に多いのです。厚生労働省が発表している人口動態統計によると、交通事故死者数は、年間で約7200人です。交通事故については、報道などで大きく取り上げられ、国を挙げて交通事故防止対策が行われています。一方で、家庭内事故での死亡者数は、約1万2000人に上ります。原因は、廊下での転倒、階段からの落下、浴槽での溺死などです。階段から落ちて頭を打ったり、廊下で滑って転んだり、つまづいて転んで頭を打ったりしたことが原因で死に至るケースが少なくありません。

―――交通事故への関心は高いが、家庭内事故については取り上げられることが少ないということですね。

特に家の中で過ごすことの多い高齢者と子供は、交通事故死よりも家庭内事故の方が多いことが、統計上明らかです。不慮の事故に関する死因や死者数については、人口動態調査で把握できます。しかし、いつ、だれが、どんな状況で死亡しているかが、よく分かっていません。死亡に関するデータだけでは、家庭内事故の全容はつかめないと思います。例えば、扉で指をはさみ、指を失ったり、骨折したりした人は、かなりの人数に上っていると思います。

アメリカのハインリッヒ氏は、労働災害の発生確率を「1つの大きな事故の裏には、29件の軽い事故があり、その裏には、300件のヒヤッとする事故が起きている」と分析しました。つまり、事故にはすそ野がある、ということです。この「ハインリッヒの法則」は、大惨事を防ぐには、軽傷程度の事故や災害の段階で対処していくことが必要だと伝えています。同じように、家庭内事故も小規模のうちに対策をすれば大事故を防ぐことができると考えています。

―――ちょっとした工夫の積み重ねで大事故は防げるのですね。

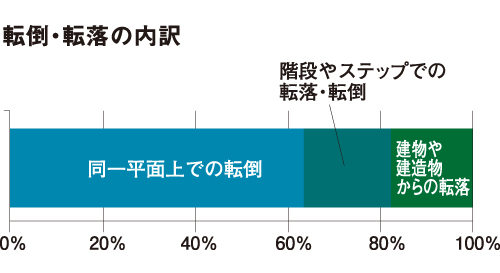

私の研究室では、聞き取り調査や報道記事を基に、家庭内事故による死亡者数を建築部位別にまとめています。1番多いのが、平地でのつまづきや滑り、いわゆるスリップが原因の事故です。年間で約2000人が亡くなっています。床面が滑りやすい材質だと危険です。高齢者の場合は、数ミリの段差につまづいて転ぶリスクがあります。転倒して頭などダメージの大きい部分を打てば致命傷になります。フロアリングの場合は柔らかい床材にする、柱の角を数ミリ面取りする、などの工夫でぶつかったときの衝撃が激減します。

―――階段での転倒や転落も重大事故につながります。

階段は2番目に死亡事故が多い場所です。階段からの転落が原因の死者は年間約500人です。2年前に、俳優の谷啓さんが、自宅の階段での転倒事故で亡くなりました。階段を上ったときに、足を踏み外して、前のめりになって、段鼻に頭をぶつけて亡くなったそうです。谷啓さんのケースは、階段を上っているときの転倒事故です。段鼻の鋭い所で頭を打てば、健康な普通の人でも、まず間違いなく死に至ります。ですから、段鼻にノンスリップ材をつけておくと、転倒予防ができます。

――――階段の転落事故の特徴は。

私たちの調査では、階段を下りるときの始めと終わりに、大きな転落事故が起きていることが分かりました。まず下り始める時の事故は、もう少し先に下り始めの段がある、と思っていたら意外と早く段があり、意識していた場所より手前で踏み外して階下まで落ちた、というケースです。住み慣れた家ではまずないだろうと思われる事故ですが、実際には頻繁にあります。特に子供と高齢者が、夜にトイレに行ったり、水を飲みに行ったりするときに起きがちです。一方で、下り終わりの事故は、階段を全部下りる直前のところで、これで終わりだと思ったら、もう1段あって踏み外すのが典型的です。

―――効果的な転倒対策は。

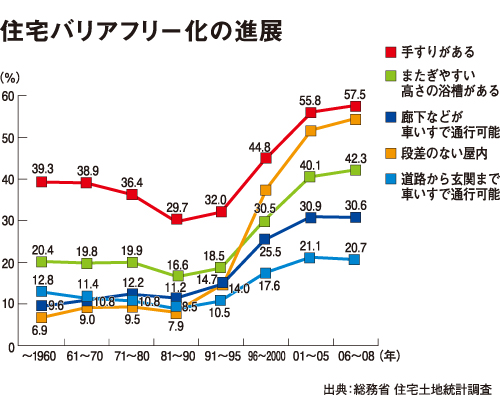

階段の事故は、手すりを活用し、手すりの長さを配慮することで防ぐことができます。手すりの長さを伸ばして、階段までのガイドとして使うのがよいでしょう。手すりを持ちながら、手すりの伸びる方向に歩

いていれば、万一、意識している場所より先に階段を踏み外しても、完全に階下まで転落しないですみます。また、転落しても、いきなり頭を強打することは少ない。下り終わりの時の転倒事故防止にも役立ちます。ただ、新築もリフォームも、せっかく手すりを付けても、十分な長さがないことが多いですね。理想的には、階段部分の手前に手すりが45センチずつあると安心ですが、30センチでも効果があります。

―――階段での転倒防止の対策は、夜の場合、照明で対応できますか。

夜の階段歩行は、足元が見えるということが大切です。その点でフットライトが有効です。高齢者は、明かりをつけると不快なまぶしさを感じるために、照明をつけたがらない人が多いのです。照明の位置や使い方も、住宅内の事故防止の大事な要素だと思います。

最新記事

この記事を読んでいる方は、こんな記事を読んでいます。

- 1679号(2026/01/05発行)15面

- 1679号(2026/01/05発行)35面

- 1679号(2026/01/05発行)31面

- 1679号(2026/01/05発行)33面

- 1679号(2026/01/05発行)8,9面