TOTO 執行役員 レストルーム事業部次長 林 良祐氏

4.8リットルトイレを「世界標準」に

世界の文化レベルは、トイレを見ると分かるという。清潔で機能的で快適な日本のトイレは、世界が認めるところだろう。さらに今、エコロジーでエコノミーな"超節水"トイレの開発を目指して、技術革新が進められている。最新事情について、TOTOでトイレ開発に長年携わってきた林 良祐氏に聞いた。

海外では洗浄水量に規制

――「ウォシュレット」の開発で有名な御社ですが、洗浄水量3.8リットルの"超節水"でも、世界のリーディングカンパニーとなっています。

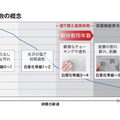

当社の節水便器の開発は1976年から始まりました。タンク密結型の「CSシリーズ」を開発し、それまでの大便時の1回あたりの洗浄水量20リットルを、一気に13リットルに削減させました。

その後も94年に10リットル、2006年には6リットル、09年には4.8リットル化を実現してきました。さらに3.8リットルの洗浄水量タイプの商品を2012年から一部に投入し、この2月からは「ネオレスト ハイブリッドシリーズDH」の床排水タイプすべてで、展開しています。

――国内の節水トイレの普及率は、すでにストック全体の2割近くまで達しているともいわれます。ところでトイレの節水化への社会的な取り組みは、実は日本より海外の方が早かったと聞きます。

日本にはトイレの洗浄水量についての規制は今もないのですが、海外では、特に水不足等の課題を抱えた地域を中心として、法規制ができています。私は、96年のTOTO U.S.Aの立ち上げのため、94~98年までアメリカに滞在していました。当時のアメリカは92年に制定されたEnergy Act(エナジーアクト)法によって、新規のトイレは、1回に流す水の量が6リットル以下という規制がありました。日本では、節水型といってもまだ13リットルを使うのが普通でしたので、それを半減させないとアメリカで販売できなかったのです。

節水トイレ先進国の米で認められる

――だから米国市場開拓のためには、厳しい規制をクリアするトイレを開発しなければならなかったのですね。米国のトイレ市場は日本の3倍強で、年間1000万台近い巨大市場ですが、それでは進出は厳しかったでしょう。

ところが当時の米国メーカーは、規制に合わせて、単に1回の洗浄水量を6リットルに下げただけでしたので、お客様は結局2度流しをするしかなかった。そんな時に現地で、TOTOが6リットルでも一度で洗浄できる便器を開発しました。

1997年頃のことで、まさにTOTO U.S.Aを立ち上げた直後で知名度も全くありませんでしたが、これで一気に、TOTOのトイレが注目されるようになりました。

――アメリカでは、節水トイレに対する補助金制度も早くから設けられていたようですね。

その頃、水事情が厳しいカリフォルニア州などでは、"新たなダムを作るよりは、トイレの節水の方が効果がある"と考え、節水トイレにダム建設にかかるのと同じ予算規模の補助金を付けました。便器の購入金額の2割が返金されることになって、節水トイレの普及が加速度的に進みました。

加えて、アメリカのご家庭は転居を頻繁に行い、その都度家中にある複数の便器を交換するといったこともあって、当社製節水トイレのアメリカでのシェアは、急速に拡大していきました。

日本のトイレが世界のスタンダードに

――トイレ節水化は、すでに世界中のトレンドだと聞きます。

トイレの洗浄水量"6リットル規制"は、カナダやメキシコ、ブラジル、イギリス、サウジアラビア、中国の都市部など、世界的に広がっています。

またオーストラリアでは、"5.5リットル規制"、アメリカのカリフォルニア州、ジョージア州、テキサス州といった一部地域では、"4.8リットル規制"とさらに進んでいます。

――2025年までに48カ国28億人が水不足に直面すると予測されるなど、地球規模での水資源の枯渇が懸念されています。節水トイレへの需要は、今後ますます高まっていくでしょう。

日本ではあまり実感がないのですが、世界での水不足は大変深刻です。さらにそうした水不足に加えて、下水システムの問題もあります。下水が行き届かない地域もまだまだ多いですし、ヨーロッパなどでは、年数の経った下水の老朽化が原因で洗浄水量の規制を行っている地域もあります。

地球温暖化の問題ともあわせて、当社では、CO2の削減や節水に貢献できるよう、6リットルからさらに進んだ4.8リットル以下の洗浄水のトイレが"世界標準"となることを目標に定め、取り組んでいます。

TOTOのグローバル環境ビジョン

TOTOは世界の水事情を踏まえて昨年、『グローバル環境ビジョン"水と地球の、あしたのために"』を策定した。 トイレについては、従来の上位機器の節水技術の向上だけでなく、4.8リットル以下の節水便器の出荷率を国内70%、海外80%の普及を目標に挙げた。それらにより、グループ全体の水の消費量を1990年度比で13億㎥削減が可能になるという。

最新記事

この記事を読んでいる方は、こんな記事を読んでいます。

- 1673号(2025/11/17発行)12面

- 1671号(2025/11/03発行)3面

- 1670号(2025/10/27発行)24面

- 1669号(2025/10/20発行)21面

- 1667号(2025/10/06発行)6面