DATAでわかる住まいと暮らし Vol.1

テーマ : 光環境と睡眠

睡眠への影響を実験

住環境研究所では、住まいと健康との関係に着目し研究を進めてきました。今回は、光環境と照明についてお話しいたします。

良い睡眠がとれるかどうかは、住宅の構造や機能によって大きく変わる可能性があります。2015年に成人23人を二つのグループに分け、実際に居住する住まいで、照明条件を変えて睡眠にどのような影響がでるかを実験しました。期間は10日間。寝る2時間前に過ごす部屋(主にリビング)の照度を50ルクス以下で白熱灯(赤っぽい光)に変更したグループでは、変更しなかったグループに比べ、入眠時刻・起床時刻ともに前倒しになり早寝早起きになりました。変更したグループは入眠時刻で8分前進し、起床時刻も10分前進しました。変更しなかったグループは、入眠時刻は21分後退し、起床時刻も24分後退しました。

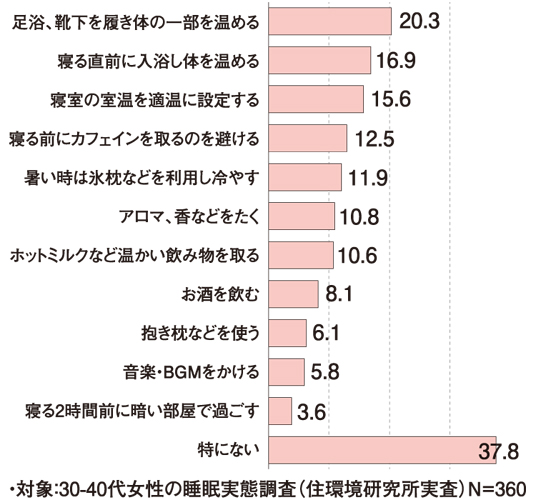

Q.快眠のために行いたいこと

光環境の大切さは認知が低い

睡眠というと寝室が着目されがちですが、先の実験からも分かるように寝る2時間前に過ごす部屋の照明がとても重要になります。今回行ったフィールド実験では、わずかな期間ではありますが、住宅の照明環境を変えることが、実際に睡眠に影響を与えることが分かりました。また睡眠に不満を持つ人は多いのですが、快眠を得るために行いたいこと13項目について聞いたところ、足浴、靴下を履き体の一部を温める、寝る直前に入浴する、寝室の温度を適温にするなど温熱に関わることが上位を占め、光環境を整えることは最下位でした。

光環境(照明設備)を整えることと睡眠との関係については、まだ認知が低いようです。いま一度、リビングの照明を見直してはいかがでしょうか。

執筆者 : 住環境研究所(東京都千代田区) 市場調査室室長 嘉規智織氏

最新記事

この記事を読んだ方へのおすすめ

-

1421号(2020/08/17)2面

-

1367号 (2019/07/08発行) 21面

-

1348号 (2019/02/11発行) 12面

-

1336号 (2018/11/12発行) 3面

-

1332号 (2018/10/08発行) 5面