- トップ

- > 中古住宅・リノベーション

- > 住まいエネルギーを"見える化"「家庭エコ診断」

各家庭のエネルギー使用状況を"見える化"し、無理のない省エネ・省CO2対策を推進する「家庭エコ診断」が2014年度の本格展開まで1年を切った。同診断は、各家庭における効果的な省エネ対策を具体的かつ、分かりやすく提示できるため、リフォームの需要開拓につながる制度として注目されている。

今年度は1万5000世帯で実施

「家庭エコ診断」とは、1990年比で5割増しとなった日本の家庭部門のCO2削減を目的に、環境省が推進する制度。2014年度の正式スタートに向け、2011年度から3ヵ年計画で、民間企業による診断の試行や各地域で基盤整備が進められてきた。

この2年の間に約1万8000世帯で試行診断が行われ、今年度は1万5000世帯で実施される計画だ。

専用ソフトで算出

実際の診断は研修を受講した診断員が実施する。まず、受診希望者に家庭の光熱費や家電機器の使用状況といった事前アンケートに記入してもらう。その後、専用ソフトで算出されたエネルギー使用量などの結果をもとに、対策法のアドバイスを行う流れだ。

家庭エコ診断の様子。1回の診断時間は1時間程度

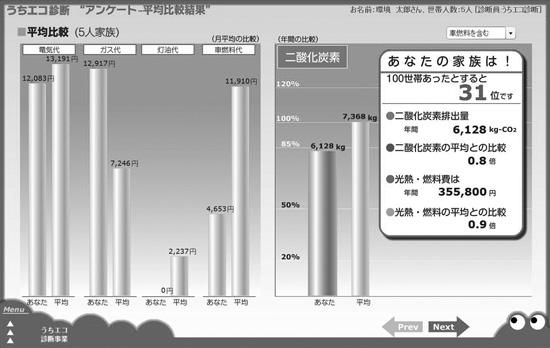

割り出されるデータは平均的な地域家庭と比較した際のエネルギー消費状況(図1)や、給湯や暖房等、どの項目でCO2排出量が多いかの内訳など。これらの数値はランキングやグラフによって表されるので、受診者に分かりやすく現状を伝えることができる。その後、診断員がソフトによって導き出された対策法(図2)をもとに、具体的な提案を行っていく。

【図1】 地域を100世帯とした際のCO2排出量優秀度ランキングを表示

【図2】 CO2削減の効果が高い順に対策法が選び出される

ただ、診断はあくまで公平な立場で行うことが基本。見積提出など、営業活動は受診者の依頼があった場合のみ行う方式だ。

資格制度化始まる

来年度からは「家庭エコ診断士(仮)」が資格制度化され、一般のリフォーム会社や工務店などの民間企業も社員が検定に合格すれば、「家庭エコ診断」が実施できるようになる。「今年度はプレ試験を行い、来年度から本格的に動こうと考えています」(地球環境局地球温暖化対策課・佐竹輝洋国内削減係長)

資格はスペシャリスト、1級、2級の3段階に分かれ、それぞれ行える診断領域が異なる。2級は暮らし方の紹介や省エネ技術の紹介、1級からソフトを使った診断が行え、スペシャリストになると見積もりの提示等の営業活動まで行える予定だ。

環境省では、民間企業での診断普及を積極推進する考えで、2020年度には延べ400万世帯への診断実施を目指す。

最新記事

この記事を読んだ方へのおすすめ

-

1680号(2026/01/12発行)20面

-

1679号(2026/01/05発行)25面

-

1679号(2026/01/05発行)2面

-

1679号(2026/01/05発行)4面

-

1679号(2026/01/05発行)3面