ミサワホーム 竹中宣雄 代表取締役社長

消費増税による新築住宅の市場縮小が予測される中、ミサワホーム(東京都新宿区)はコスト削減のためのシェアードサービスを導入し、「ポスト消費増税10%」のための対策を進めている。竹中宣雄社長は、リフォーム事業を収益の柱の1つと位置付け、2013年度の売上高700億円を目指す。「今後は省エネや創エネに対する価値観は変化していく」として、「エコ・スマート・リフォーム」を中心とするリフォーム事業の開拓に力を入れる方針だ。

ポスト消費増税10%の経営戦略

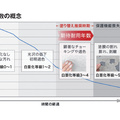

―――2012年12月の総選挙では消費増税が焦点の1つとなりましたが、消費増税の住宅市場への影響は大きいと考えられます。1997年の5%への増税のときには結局、新設住宅着工戸数は164万戸から120万戸に下がり、以後戻っていません。さらに、リーマンショックの翌年の2009年からは80万戸前後が続いています。今後の影響をどのように予測しておられますか。

消費税も実はTPPなどと同様、日本経済だけの問題でなく、世界経済の中での日本経済のポジションの問題として考えたいと思っています。ただ、前回の消費増税を教訓として、新築着工数は激減するだろうと言わざるをえません。消費税が増税された場合、1番大きなポイントは、国が消費増税に伴う住宅購入の支援策をどうするかです。例えば住宅ローン減税にしても、中所得層に配慮して住民税からの控除額をどこまで引き上げるか、などが問題です。

―――消費税が上がれば、大量の駆け込み需要が出て、その後に強烈なリバウンド(反動減)が予想されます。私たちの予測では、増税前の駆け込み需要が見込まれる2013年には100万戸弱へと回復しますが、しかし翌年には一気に70万戸台に減り、消費税が10%となる2015年以降には60万戸まで落ち込むと考えています。

リバウンドの数は駆け込みの数と比較してみないとわかりませんが、軽く見ても3割減を想定しておかないといけないと思っています。ただ、今回は2014年4月に5%から8%に、翌年の10月に10%に、という2段階で増税されますから、8%増税の来年4月以降に一旦、受注は減ると思いますが、10%増税に向けてまた受注は増えると予想されます。本当に大変なのは10%増税の後だと思います。

―――それでは、「ポスト10%」におけるミサワホームの経営戦略をどう考えていますか。

消費増税後の対策としては、1つはコストの削減です。ミサワホームはディーラー制度を敷いていますが、コスト削減のため「シェアードサービス」を導入する準備を始めています。今春から首都圏で試行する計画です。例えば、ミサワホームには総務もいれば経理もいれば設計もいます。それから「ミサワホーム東京」というディーラー会社があり、やはり総務、経理、設計がいます。直販会社であればそういうことはありません。要するに直販会社にすることによって、グループ全体の総原価を低減していくのが狙いです。消費税が10%になる前にシェアードサービスを確立させ、グループの総原価の低減をしていきます。

―――新しいマーケットの開拓についてはいかがですか。

国内マーケットの縮小が避けられない中でシェアを高めていくには、今までやっていなかったことに手をつけていくこと、つまり多角化が必要になります。その1つとして、5年ほど前から在来木造軸組住宅を始めました。工業化住宅のミサワホームとしては木造住宅をやることは精神的ハードルが高く、社内にも抵抗勢力は強かった。しかし、マーケットの縮小化に対する方策として、木造軸組の戸建て住宅が重要なマーケットであることは確かです。

―――木造住宅のマーケットは1番大きいところですから、伸びる余地がありますね。

5年前はゼロ棟だったのですが、現在は1100棟から1150棟です。これを1日も早く2000棟にしたい。そのために2011年に「ミサワMJホーム」という木造軸組住宅専門の販売会社を立ち上げました。木造住宅を始めた理由は、マーケットの縮小が理由の1つではありますが、工業化住宅はマーケットから見ればレアもの、特殊な商品ですから、一般的な商品として1番大きいマーケット向けのものをそろえてもいいのではないかという考えです。そうすると今度は「カニバリ」(共食い現象)になるのでは、という話になりますが、それを避けるためにも在来木造で、可能ならば、ミサワホームグループの中に「ユニクロ」ブランドを1つ持ちたい、という考えもあります。もちろん高級ブランドもやらなくてはいけないのですが、とりあえずは「ユニクロ」ブランドができるかどうかを試行しています。

―――「ユニクロ」ブランドの木造住宅は、受注単価が安いのですか。

坪40万円くらいです。本体価格が坪50万円から60万円くらいですから、10万円くらい安い。その路線で2000棟から、可能ならば3000棟まで伸ばすことができれば、そしてもう一方でシェアードサービスの導入を進めていけば、消費増税後も収益は確保できると考えています。

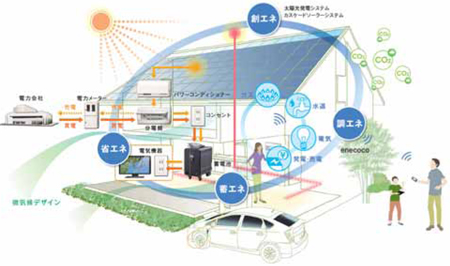

住宅全体のエネルギー利用を一元管理する「スマートハウス」のイメージ

「エコ・スマート・リフォーム」の推進

―――「日本は水、空気は安全でただ」と思われていましたが、2011年3月の福島第一原発事故を機にそうは言えない、ということが分かってきました。エネルギー問題については、もしも原発を全廃するというのであれば、現在のエネルギー使用量を半分くらいにしないといけないでしょう。

そうですね。電気料金は間違いなく上がり続けるでしょう。私も原発はいずれはなくさなければいけないと思います。

―――御社はスマートハウス化にかなり力を入れていますね。

まず、「スマートハウスとは何か」という定義は、技術の発達によって変わってくると思います。スマートハウスの条件といいますと、PV(太陽光発電)システム、エネファーム、蓄電池の3つがあり、HEMSによって一元管理されている、ということです。ただ、問題もあります。1つは、系統電力(商用電力)との連系です。私が懸念するのは、一昔前にビデオテープデッキができた時、「ベータ」を選ぶか「VHS」を選ぶかでずい分、競争しましたよね。結局「VHS」が残りました。HEMSでも同じようなことが起こらないか、つまり、「ベータ」のHEMSを設置した人と、「VHS」のHEMSを設置した人がいて、「ベータ」のHEMSを付けた人が使えないということでは、まったく意味がないわけです。

―――今、御社の商品で搭載できる設備は、PVシステムと蓄電池、それからHEMSですか。

エネファームを付けている方もいらっしゃいますが、まだ少数です。

―――新築住宅で、これらの搭載率はどのくらいですか。

全部付けている人は少ないです。PVは付けているけどHEMSは付けていないという人が結構います。PVは標準仕様している商品もあります。ただ、PVは設置するけどエネファームは付けない、という人はいます。ミサワは「enecoco」というサービスを提供していて、HEMSを「enecoco」用として付けている人もいます。今後、省エネや創エネに対する人々の価値観が変化し、スマートハウス化は急速に進んでいくと思います。ミサワホームで現在お建てになってくださっているお客様は、後々になっても柔軟に対応できるよう、将来の環境技術の進歩に備えた先行配管をしています。

―――「エコ・スマート・リフォーム」にも力を入れています。

リフォームのスマート化です。ミサワホームグループの首都圏地区のリフォーム会社であるミサワホームイングが、PVシステム、リチウムイオン蓄電池、HEMSの3つをリフォーム工事で搭載することで、既築住宅のスマートハウス化を可能にする提案をスタートしました。首都圏では関心が高く、需要の伸びが期待できそうです。

最新記事

この記事を読んでいる方は、こんな記事を読んでいます。

- 1675号(2025/12/01発行)12面

- 1673号(2025/11/17発行)12面

- 1671号(2025/11/03発行)3面

- 1670号(2025/10/27発行)24面

- 1669号(2025/10/20発行)21面