ベターライフリフォーム協議会 神﨑会長 中小事業者を底上げ、良質な市場形成を

ベターライフリフォーム協議会 神﨑茂治 会長

全国地域対応に向けショップ会員500社目指す

エンドユーザーが安心してリフォームを行える市場形成を目指し発足したベターライフリフォーム協議会(東京都千代田区・以下BLR)が本格的な事業拡充に向け動きだしている。今期、現在の3倍以上となる500社の会員数を目指しており、国交省の事業者団体登録制度にも申請を行う。神﨑茂治会長に協議会が目指す方向性を聞いた。

始まりは情報交換会

――ベターライフリフォーム協議会は、いわゆる中小事業者を中心とした組織として、良質な市場形成を目指されています。そもそもどんな経緯で設立に至ったのですか。

今から5、6年前、業界の有志であるメーカーや大手流通の情報交換会のような集まりが始まりです。当時の国交省の住宅局長さんから、住宅リフォーム、それもインフィルの懇親会をやろうというお話があなりました。それは、住宅産業は地域密着であり、気候風土や住んでいる人の価値観に合わせることが重要、工場で同じものを作ってもだめだと考えていたためです。国は今まで大手を中心にした住宅政策をしてきましたが、新築でも8割は地方の工務店なわけです。リフォームでも地方の中小事業者を対象、健全なリフォーム事業を形成するための団体を作ろうと協議会が発足しました。

一定の品質向上へ

―― ただ、なかなか中小事業者は数が多いですし、施策の落とし込みの面で難しいところがあると思います。具体的にはどんな活動を進めているのでしょう。

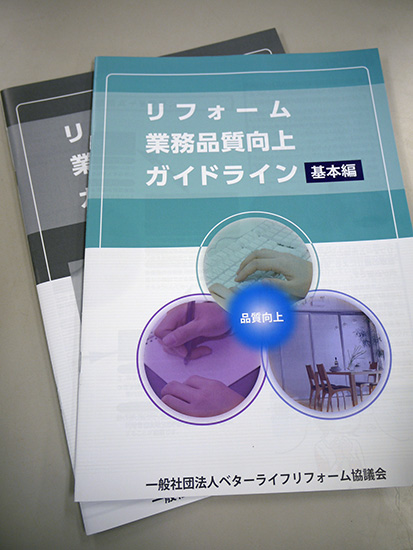

地方の事業者の方はこんなことをよく言われます。「俺は仕事が来たら質の良い工事ができる。でもお客さんがきてくれない」と。簡単に言うと腕はいいが信用が少ないということです。そこで一定の業務品質も持った企業として、こうしたお店がありますよと、協議会として業務品質審査を行い工事説明や契約の面の品質向上に取り組んでいます。

―― 会員になる前に、必ず各企業を訪問して行う17項目の品質チェックですね。

はい。結局、悪意のない悪いリフォームをしている事業者がいるのです。例えば、社員教育ができてなく、知識がないなどがそれにあたる。そのため登録時の審査の後も毎年継続するための審査を設けたので、協議会に入り、自分の会社の業務品質、レベル向上に活用してもらいたいと思っています。

業務品質向上に向けたさまざまなマニュアルを用意

――確かに悪意のない、悪い提案は相当あると思います。国民生活センターへのリフォーム相談は全く減っていません。

だから、見積もりの作成法、書面の渡し方などのノウハウを提供していかなくてはいけません。

――既に、発足してから1年以上経過していますが、初期段階で会員になった方などは、変化が見られますか。

中小事業者ということもあるのか、中核の方が全員聞いているわけではないので、根強くやっていくことが必要ですね。今回の事業者団体登録制度に登録されれば、より変わっていくとは思います。

――同制度は、一定基準を満たした各リフォーム事業社団体を国が登録するものですが、最終的には団体に加盟する事業者を通じ、安心できる市場の形成を目指すものです。BLRとベクトルは同じと感じます。

国のガイドラインを見ても、私どもがやってきたことと、同じ方向性にあります。ただ、BLRは中小事業者をサポートする団体。今回も求められているのは事業者が主体の団体ですから、団体のあり方を変えなければならない課題はあります。

――これから、申請が通ればBLRの加盟店増加にも弾みがつくと思います。現在160社ほどの会員数ですが、数の目標で将来はどのくらいを考えているのですか。

地域に一定以上が当面の目標。首都圏だけに数百社あってもしょうがないので、まずは500社です。数が多ければいいということではありません。事業者団体登録制度への団体登録が進めば、どこかに入らなくてはならないと思う方がいるでしょうから、会社を良くしたいと、本質を理解して入ってもらえるかが重要です。

――全国に会員が点在していますから、今後は地域別の活動などもでてくるのでしょうか。

新潟をモデル地区にしていまして、既に懇談会を2回行っています。事業者加入をサポートする推進会員の方にきてもらい、協議会に対する意見や制度の説明をしたうえで、直接評価を聞いています。本当の現場の声を聞くまで十分ではありませんが、全国8カ所で同じようなことを進めています。

――そうした活動を継続していくのですか。

当然です。継続的に意見を聞いていきます。また、青森では推進会員の方、地元の建材店の方ですが、リフォームショップの方を取りまとめてイベントへの共同参加などを検討しています。

――そうした、成功モデルケースがでると、全国に波及していけますね。

そうですね。理想的には、全体で500社があり、加えて各地域で30社など一定の規模があって、地域が母体となった活動につながるのが望ましいです。

――今後、加入者へのサービスとして考えているものありますか。

昨年からの継続でいうと、国交省の採択事業であるショップ会員の検索サイトがあります。また、今までは、どちらかというと完工引き渡しまでの仕組み提供でしたので、その後のアフターメンテナンス枠を広げる。そして、信頼ある事業者になっていただくということをテーマにしています。

4月からは、顧客対応の能力向上を目的としたBLRアドバイザー制度も開始。ショップ会員の現場担当者が受講するもので、講習を受講し、登録を受けると、協議会のホームページで名前が公開される。分かりやすい見積書を作成する講習受講者を登録、公開する見積作成講習会修了者登録制度もスタート。現場レベルでの品質向上も進めている。

小工事で次の工事へ

――さまざまな活動に着手されていますが、今後のリフォーム市場についてはどのように考えていますか。

高齢者になってからではなく、高齢者を迎える世代、団塊世代がまさにそうですが、そうした方が将来どう住むのか、マンションに移るのか、今の家をリフォームするのかなどを考えるきっかけがあれば需要が増えると思います。中古流通やインスペクションなどが軌道に乗るにはいろんな障害、ハードルがあると思うのです。ただ、持ち家に関してはどんな暮らしになるか自ら決められれば意欲があがる。ただ、身近でも失敗したなどとよく聞くわけです。リフォーム事業者にしてみれば、手抜きなどはないのですが、お客さんが何をしたいか十分に聞けていなかったということです。

――満足度が低いと、次の工事にもつながらない。需要がそこで、抑えられてしまっているのでしょうね。

TOTOの前会長が話していたのですが、リフォームは牛のよだれのようなものだと。一発ドーンといくのではなく、タラー、タラーと、最初に何か不都合なところを直して、次は定年や家族構成の変化などの契機に「こんなふうにしたいね」となる。小工事をやらないでは、つながらないですよ。

――ハウスメーカーさんが行っているように、いつ頃にどんなリフォームが必要かの計画書による提案もあっていいと思います。

ハウスメーカーさんだと基本的に消費者の方との信頼があるので、提案をある程度素直に受けるわけです。中小リフォーム事業者ですと、次の売り込みをされるのでは、と思われるケースも多い。そこで、協議会ではお客さんの要望をインタビューするときに用いるツールでマイホームノートというものを作っているのですが、そうしたものでお客さん自身が50代、60代と変わるときに自ら気づいてもらえることも必要ですね。

この記事の関連キーワード : BLR TOTO エンドユーザー サイト ベターライフリフォーム協議会 マンション メンテナンス リフォーム 中古 リフォーム 市場 リフォーム市場 中古 中古住宅 中小事業者 事業者団体登録制度 品質 国交省 国土交通省 国民生活センター 地域密着 東京都千代田区 流通 相談 見積 高齢者

最新記事

この記事を読んでいる方は、こんな記事を読んでいます。

- 1673号(2025/11/17発行)12面

- 1671号(2025/11/03発行)3面

- 1670号(2025/10/27発行)24面

- 1669号(2025/10/20発行)21面

- 1667号(2025/10/06発行)6面