政府が2050年までに脱炭素社会=カーボンニュートラルを実現する、という目標を掲げたのが昨年10月。それを受け、4月に小泉進次郎環境相が「新築住宅やビルに太陽光発電の設置義務づけを検討すべきだ」と提言した。環境省を訪ね、その真意を確かめた。【リポート/編集部 芦原拓】

「売電」価格減少、任意では普及に課題も

2030年時点の発電コストが原子力を下回り、太陽光が最安になることが明らかに(経産省試算)。太陽光発電の需要増加が見込まれる

2030年時点の発電コストが原子力を下回り、太陽光が最安になることが明らかに(経産省試算)。太陽光発電の需要増加が見込まれる

現有電力の半分がまかなえる

2030年度の温室効果ガス排出を13年度比46%減らし、2050年までに実質ゼロにする国の目標に向け、再生可能エネルギー(以下、再エネ)の導入が不可欠であることは確かだ。だが、数ある再エネのなかで、「太陽光」を選びそれを「義務化する」とは、どのようなことだろう。

取材に応じた地球環境局地球温暖化対策課の小笠原靖課長は次のように語る。「再エネを我が国の主力電源として推進しなければならないのは自明のこと。太陽光のメリットは、日本中どこでも降り注ぐという資源の普遍性が挙げられます」

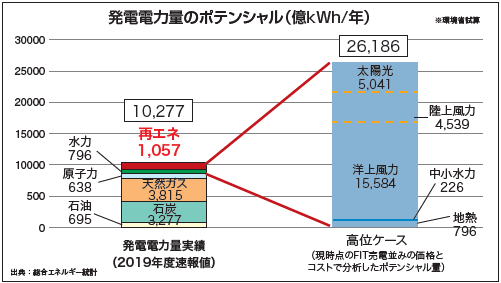

主な再エネには太陽光のほかに陸上と洋上風力、水力、地熱がある。環境省の試算によれば、太陽光の「経済性を考慮した導入ポテンシャル」は全再エネのなかで洋上風力に次ぐ2位の年間5041億キロワット。これは原子力を含めた現在の年間電力量の約半分にあたる。

再エネのポテンシャルは現在の電力供給量の最大2倍。太陽光の年間5041億キロワットのうち、住宅が占めるのは約4分の1にあたる1373億キロワット

再エネのポテンシャルは現在の電力供給量の最大2倍。太陽光の年間5041億キロワットのうち、住宅が占めるのは約4分の1にあたる1373億キロワット

小笠原課長が挙げるもうひとつのメリットは、「短期間での設置が可能」なことにある。「効率的に再エネを導入しようとするのであれば、太陽光が適している。住宅の屋根なら設置するのに、比較的、調整が利きやすい。例えば、風力であれば現地の環境調査などに要する時間が10年に及ぶ場合もあります」

だが、結果として、先月3日に行われた有識者会議では早期の義務化については見送られた。「賛否両論ありました。義務化を打ち出すことで、滞りなく推進できるという意見がある一方で、地域によっては豪雪地帯があったり、都市部の狭小地では難しいという意見も。こうした地域は『例外』で対応すべきかどうか、さらに議論を重ねる必要があります」と、小笠原課長は経緯を打ち明ける。

この記事の関連キーワード : SDGs アイスランド カリフォルニア州 カーボンニュートラル トップニュース 再生可能エネルギー 原子力発電 地熱発電 太陽光 太陽光発電 小泉進次郎 新疆ウイグル自治区 環境省

最新記事

この記事を読んだ方へのおすすめ

-

1679号(2026/01/05発行)17面

-

WEB限定記事(2025/12/29更新)

-

WEB限定記事(2025/12/17更新)

-

1677号(2025/12/15発行)01面

-

1676号(2025/12/08発行)2面