9月1日は「防災の日」。

この先新たな大震災のおそれは常にあり、その際ライフラインが途絶すると想定されている。復旧までには長期間かかり、その間暑さ・寒さに耐え、水や燃料の確保に苦しむことになる。復旧までのこの期間を安心安全に過ごすには、我が家を「強化」することだ。今回は「途絶」にも耐えられる、防災対策住宅リフォームを考えてみよう。

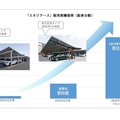

←図1:東日本大震災の被害状況

←図1:東日本大震災の被害状況

出典/農林水産省ホームページ「東日本大震災被害状況」

Xデーに備え、家をつくる

2011年3月11日の「東日本大震災」では、地震と津波の甚大な直接被害(図1)に続いて、電気、水道、都市ガスなどライフラインが途絶。長期間にわたって、寒冷期なのに暖房が切れた状態が続き、毛布・衣類で寒さをしのぐ(図2)、ガスも止まる、水がない、トイレの水が流せないなど、被災者は長期間にわたって困窮を極めた。

図2:東日本大震災 被災地の対応 暖房と給湯

図2:東日本大震災 被災地の対応 暖房と給湯

出典/(財)電力中央研究所報告「東日本大震災・被災地におけるエネルギー利用実態調査 震災後1カ月間の在宅被災者の対応行動」より

ガス復旧まで2カ月上水道は4カ月

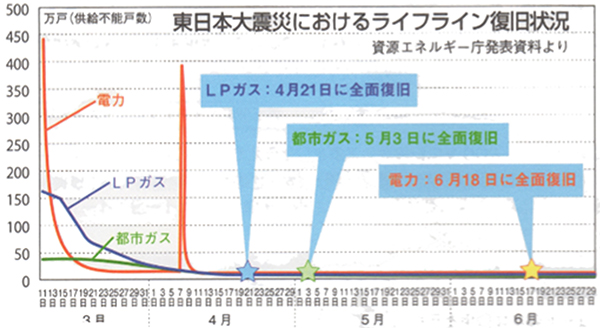

当時の被害状況を見ると、宮城・岩手・福島の被災3県の停電戸数は約258万戸。東北電力管内で、ほぼ全戸が電気を失った。停電は約1週間で95%解消したが、電力供給の完全復旧は3カ月後の6月18日だった(図3)。

都市ガス・LPガスは、甚大被害地を除いた東北全域は3月末に復旧。しかし宮城・岩手・福島の被災3県では、LPガス供給は1カ月後の4月21日。都市ガス復旧には約2カ月後の5月3日までかかった。

上水道の最大断水戸数は、少なくとも約230万戸とされる。復旧には水が最も時間を要し、7月にいたって95%程度まで復旧した。

図3:東日本大震災のライフライン復旧状況

図3:東日本大震災のライフライン復旧状況

「首都直下」予想は復旧に1~2カ月

では、首都が大地震に見舞われた場合はどうなるだろう。

首都直下地震等による東京の被害想定報告書(東京都防災協議会)によると、東京湾北部地震を想定した場合、ライフライン被害の復旧までの期間は、上水道が1カ月。都市ガスが1~2カ月、電力が1週間、固定電話が2週間かかると想定されている。

さらに問題は長期にわたって不便、困窮する、というだけではない。水や燃料などの入手と情報の確保、運搬、維持管理に、毎日気力体力を振り絞らなければならない。被災者が若く健康であっても、これらの負担は非常に大きいものがある。

まして小さな子供がいる、中高齢者である、健康に不安がある、などの場合、長期にわたるこれら負担が心身の状態を悪化させるのは明白だ。

―――では、どうすればよいのだろうか?

最新記事

この記事を読んだ方へのおすすめ

-

1679号(2026/01/05発行)25面

-

WEB限定記事(2026/01/05更新)

-

1679号(2026/01/05発行)17面

-

WEB限定記事(2025/12/29更新)

-

WEB限定記事(2025/12/17更新)