日本木造住宅耐震補強事業者協同組合(以下、木耐協)は、耐震診断の結果等について調査データを発表。28回目となる今回は、「耐震補強工事費用と築年数・床面積が比例していること」「新耐震以降の多くの木造住宅が現行耐震基準を満たしていないこと」を明らかにした。

診断対象の91%超に倒壊の危険。新耐震建物も

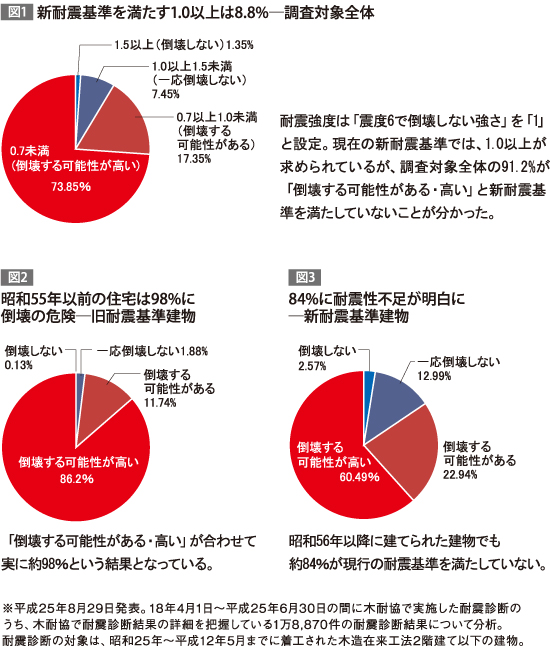

木耐協は2月と9月の年2回、木造住宅の耐震診断結果を公表しているが、このほど9月の診断結果が発表された。組合が実施した同調査によると、全調査対象のうち、新耐震基準を満たす建物は1割に届かない8.8%。耐震性に問題があり、新耐震基準に適合しない、「倒壊の可能性がある・高い」住宅が91%に上った(図1)。

調査対象の住宅の中でも、昭和55年以前の旧耐震基準で建てられた建物は、98%に耐震性に問題があると判断された(図2)。また「新耐震基準」となる昭和56年以降に建てられた住宅も、その84%に耐震性が不足しているという結果になった。新・新耐震基準を満たしておらず、「倒壊する可能性がある・高い」と判定された (図3)。

築年数の経過とともに建物の劣化が進むことや、平成12年に改正された現行の建築基準法である新・新耐震に照らすと「壁の配置バランス基準などの不足」が評価理由となったものだ。

築年数2倍で工事費用2倍

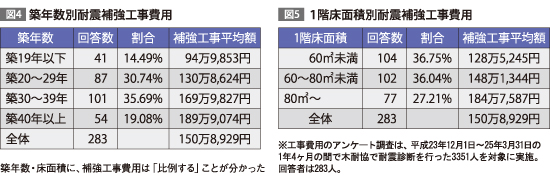

木耐協で耐震診断を行い、その後、耐震補強工事を行った人を対象に行ったアンケート結果によると、耐震補強工事費用は、全体では平均約150万円。築年数別では、一番浅い「築19年以下」では約95万円だが、「築40年以上」となると約190万円と、およそ2倍の差が出る結果となった。築年数が10年上がるごとに、補強工事の平均金額は30万円程度ずつ増加し、「比例関係にある」ことを示すものとなった(図4)。

次に1階床面積別に見たところ、耐震補強工事費用の平均額は、「60㎡未満」では約130万円、「60~80㎡未満」では約150万、「80㎡以上」では約185万円と、1階床面積が増えるにつれて補強工事の費用も増加している(図5)。これは、建物面積が広いほど必要となる壁の量が増加し、工事内容が多くなるためだ。

「平成27年までに90%」目標とする耐震化率

政府が策定した住宅・建築物の耐震化率目標は、平成15年に75%だったものを、平成27年までに90%まで引き上げる、というもの。さらに住宅の耐震化率については、平成32年(2020年)のオリンピックイヤーまでに95%とする、という目標も打ち出している。

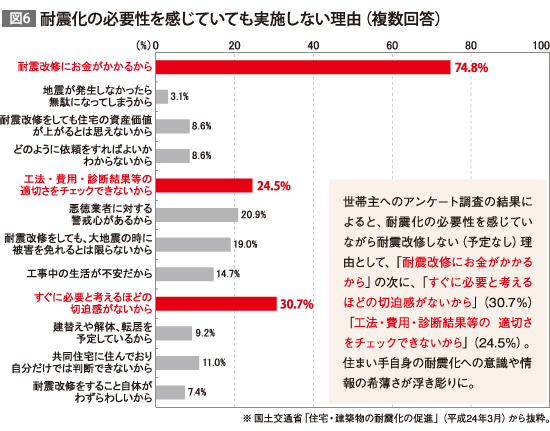

しかし実際には、平成20年時点で全国の耐震化率は達成すべき目標に約2%不足。耐震化は思惑通りには進んでいない。進まない理由は、国土交通省の調査では、「お金がかかるから」(74.8%)というコストの問題がまず挙げられている (図6)。

これには、世帯主の高齢化も関係していると見られる。耐震補強が必要な旧耐震基準の住宅に居住する世帯主は、その半数が65歳以上で、年間収入が300万円未満の高齢者なのだ。

この状況を打破する手立ての1つは、広く行われている、耐震化を進めるための国や県・市、地方公共団体の「助成」「税制」「融資」といった支援制度だ。改修費の2分の1、など手厚いものもある。

こういった住居地の地域の支援制度をしっかり調べて、施主に情報を提供するとよい。その際に気を付けたいのは、交付申請の期間や、「工事着工前に補助金交付決定を受ける必要がある」などの要項。施主の利益第一に情報を把握、提供して、耐震化推進につなげよう。

最新記事

この記事を読んだ方へのおすすめ

-

1421号(2020/08/17)2面

-

1367号 (2019/07/08発行) 21面

-

1348号 (2019/02/11発行) 12面

-

1336号 (2018/11/12発行) 3面

-

1332号 (2018/10/08発行) 5面