「くらしノべーションフォーラム」リポート

旭化成ホームズ(東京都新宿区)が主催する研究会「くらしノべーションフォーラム」の第14回が11月11日に開催された。今回のテーマは「健康長寿」。東京大学高齢社会総合研究機構の飯島勝矢教授が登壇し、健康寿命を延ばすための「フレイル予防」について語った。

こころや社会の虚弱もある

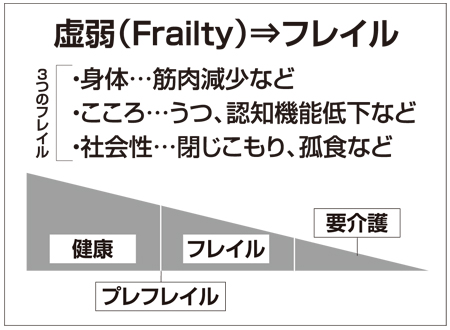

飯島教授が提唱するキーワード「フレイル」とは「虚弱」を意味する。英語のFrailtyが語源で「国民の予防意識を高めるために作った言葉」(飯島教授)だ。

フレイル状態の高齢者とは何かというと、健康な時期と要介護の時期の中間の位置にいる生活者。この時期は、医療・福祉の専門家などのサポートや、自身の努力があれば、「健康」状態に戻れる時期でもある。

「例えば運動教室に通ってるとか、継続性のある努力があれば健康の方へとリバースする。可逆性がある時期がフレイルで

す」。この時期が大事だと主張する理由は、健康に戻れる可能性がまだあるからだ。「要介護になると健康に戻れない。健康に戻るなら全て早い方が良くて、これを国民全体の自分事にしたい」

フレイルは腰が曲がって杖歩行になってしまったという、身体の虚弱だけではないと飯島教授は指摘する。これは「フィジカルフレイル」と呼ぶが、うつや認知機能が低下した場合の「こころの虚弱」もある。これは「メンタルフレイル」と呼ぶ。さらに、仕事を引退した後、家に引きこもってしまうなど、社会性の虚弱「ソーシャルフレイル」もある。虚弱さは体だけでなく、多面性がある。

高齢者にも浸透するメタボ

ではフレイル状態から健康に戻る、あるいはフレイル状態にならないにはどうすれば良いのか。「歩くこと、動くこと、しっかり噛んでしっかり食べること、そして社会参加して閉じこもらないこと」

特に注意喚起するのは、痩せすぎに注意だということ。「70歳以上の6割以上は痩せなければならないと思っています。『メタボ』という言葉、概念が染み渡っているんです。スレンダーイズベストではない。噛んでよく食べることが大事で、メタボ概念とは逆」

最新記事

この記事を読んだ方へのおすすめ

-

1680号(2026/01/12発行)4面

-

WEB限定記事(2026/01/06更新)

-

1680号(2026/01/12発行)3面

-

1680号(2026/01/12発行)2面

-

1680号(2026/01/12発行)1面