早稲田大学 創造理工学部建築学科 田辺 新一教授

1958年福岡県生まれ。1980年早稲田大学理工学部建築学科卒業、1984年同大学大学院博士課程修了。1984~86年デンマーク工科大学暖房空調研究所、1992~93年カリフォルニア大学バークレー校環境計画研究所、1992~99年お茶の水女子大学生活科学部助教授、1999年早稲田大学理工学部建築学科助教授、2001年より教授、現在に至る。

◆スペシャルインタビュー◆

環境建築学の研究者として知られる田辺新一・早稲田大学創造理工学部建築学科教授は、住宅・建築物の省エネルギー関連技術の最新情報を政府の委員会で紹介している。北欧デンマークとアメリカに留学した経験を持ち、住宅を社会ストックとして管理する欧米先進諸国の住宅政策から日本が学ぶ点は多い、と語る。住宅性能向上のためのリフォームを活用し、健康的で安全な住宅ストック形成の重要性を説いている。 ≪ 聞き手:本紙社長 加覧光次郎 ≫

高齢者層のリフォーム需要を取り込む 定年後の暮らしを快適に

――新築の需要が減っている現状で、政府は今後の住宅産業の方向性について、中古流通市場を活性化させる方針です。

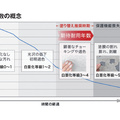

経産省の研究会で、住宅産業を取り巻く環境と今後の将来像を話し合っています。高齢化の進展で新築市場が縮小する可能性があることから、中古住宅市場を流通させるには何が必要かを議論しています。ただ、実際には、新築住宅を細かく見ると、持ち家と分譲はあまり減っていなくて、減っているのは賃貸の部分です。持ち家については、50~60歳代の可処分所得の高い層にはスマートハウスなどの高価格の家が売れている一方で、30歳代の住宅一次取得者の所得が激減し、この層の住宅は低価格化しています。良質のストック形成という視点から見れば、本来は持ち家も分譲も中古流通しているものをリフォームするのが正しいのでしょう。

――日本で中古流通が増えない理由の1つは、中古住宅の価値の判断がしにくいことにあると思います。

中古住宅の資産価値は、市場で評価されない限り、上がっていきません。米国の場合は、リフォームすると価値が上がり、新築より高く売ることができます。しかし今のところ、日本では、リフォームしても価値が下がるので、なかなか難しい。また、新築着工数はもう増やさず、新築は減ってもよいという前提で中古住宅を活用するのか、それとも新築も増やして中古流通も増やすのか、どちらに行くのがよいのか本心が語られることは少ないのです。

――どういう住宅ストックを形成したいのか、のビジョンが必要ということですね。

私は、「住み続けるためのリフォーム」と「価値を上げるリフォーム」は、分けて考える必要がある、と思います。中古住宅流通を促すためには、特に「価値を上げるリフォーム」とは何か、を考えなくてはいけない。一方、「住み続けるためのリフォーム」は、定年後も健康で快適に過ごすためのリフォームです。ここに、貯蓄のある人たち、特に高齢者層のリフォーム需要をきちんと取り込んでいくことが重要だと、提案しています。健康維持には、住宅の果たしている役割が非常に大きいので、例えば家の中での転倒を防ぐリフォームや、温熱環境を良くして病気を防ぐためのリフォームがとても重要です。

最新記事

この記事を読んでいる方は、こんな記事を読んでいます。

- 1675号(2025/12/01発行)12面

- 1673号(2025/11/17発行)12面

- 1671号(2025/11/03発行)3面

- 1670号(2025/10/27発行)24面

- 1669号(2025/10/20発行)21面