リノベーション住宅推進協議会 内山博文会長

直すことで価値を積み上げる

リノベーションの普及・啓蒙を進める団体、リノベーション住宅推進協議会。会長を務める内山博文氏は「リノベーションという言葉の認知度が劇的に高まってきている」と話す。

活性化のカギはユーザーの啓蒙

―――昨年は9月から11月まで、全国7カ所で「リノベーションEXPOJAPAN2013」が開催されました。協議会の活動として最も力を入れているものの1つになります。

一般の方にリノベーションの理解を深めてもらう目的で、2010年から続けています。このイベントの中で「リノベーション学校特別授業」を開講しています。一部プロ向けのものもありますが、基本的には一般消費者向けのセミナー。東京では35講座あります。前年に比べて5割くらい出席者が増え、トータルで約1500名に受けてもらいました。

―――来場者のリノベーションに対する意識も高まってきているようですね。

多くのメディアに「リノベーション」が取り上げられてきていますので、その言葉のハードルを越えた人が多かった気がします。年齢層では20代後半から30代が中心。リノベーションをより詳しく知りたいという人たちの来場が増えました。

―――「授業」では中古住宅の探し方やリノベーションの方法などを、各会員が解説する形式をとっています。

会員にとっては1つの営業の場です。これまではあまり集客がよくなかったんですが、このような授業に来る一般の方が増えました。意識の高い方が増えているんだと思います。東京では50席がほぼ満席。前回は25席が埋まる授業が半分あるかどうかでした。地方会場でも同様の傾向にあります。

―――内山会長には5年ほど前に、本紙企画「リノベーション座談会」にご出席いただきましたが、やはり当時と今では環境が変わりましたか。

「リノベーション」という言葉の認知度が劇的に変わっています。

【リノベーションEXPOJAPAN2013】

消費者・プロへの啓蒙活動の一環として会員企業のセミナーを実施(写真上段)。また、リノベーションの魅力を一般消費者に伝えようと「リノベーション・オブ・ザ・イヤー2013」という作品コンテストを実施した(写真中段)。増える「空き家」問題を解決するためのアイデアコンペも開催(写真下段)

「中古に住む文化」は広まっていくのか?

―――「中古を買って、リノベーションして住む」という文化が日本で育っていくこと、これが協議会の目指すところでもあるでしょう。

極論言うとそこが最終到達点のひとつかもしれないですね。自分で中古を買って、リノベして、売るという。流通プレーヤーの最終的な主戦場になるのかもしれません。そのような文化を定着させるためには、不動産と設計、建築が三位一体となってワンストップの仕組みをきちっと作っていくことが大事です。

―――リフォーム会社も不動産事業を始めて「ワンストップ化」を図るケースが増えてきています。

再販に比べて参入ハードルが低い市場です。これは劇的に増えています。特に地方の不動産流通の方にやってほしいという気持ちがあります。というのも地方は都心部に比べて中古住宅の価格が低いので、仲介手数料のフィーが安い。手数料とは別の形でフィーがもらえる機会を増やさないと、と思っています。その1つにリノベーションと不動産をパッケージにした売り方があります。それをやっていかないと。都心もそうですが、地方の方が広がってもいいのかなと思います。

―――全国的にビジネスチャンスがありますね。

地方は都心に比べてユーザーの収入も厳しく、新築も買いにくい状況にあるでしょう。そこで既存住宅を動かすことで、より豊かな生活ができます。ワンストップが広まる土壌がある。今年、来年は地方のリノベーション案件を増やしていく方針です。

中古を選ぶ理由2つの軸で語る

―――そのためには中古住宅やリノベーションの魅力を伝えていくことが必要です。

豊かさと資産価値、この両方の軸で語っていくことが重要だと思っています。豊かさといえば、例えば会員では中古戸建てのリノベーションを手掛けている企業もあります。同じ予算の新築に比べるとサイズや面積が大きい。さらに室内は自分で棚を付けたり、壁を塗ったり、自由にDIYできるようにしています。

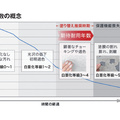

これを同じ予算でなんとか新築にしようと考えた場合、家はもっと狭小になってしまい、豊かさやゆとりを失ってしまうこともありえます。そして資産価値という視点から見ると新築の建物は築15年、20年で価値がゼロになってしまうわけですから。こういうことに消費者の方がどれだけ気づいているかが重要です。

―――ユーザー啓蒙と業界啓蒙の両方が必要です。米英では日本とは異なり、既存住宅を積極的にリフォームしたり、DIYしたりして価値を高める文化が定着していますね。

先ほどの戸建てリノベーションで言うと、内装は住み手が自分でDIYできるようになっています。これは自分で作ったり、直したりすることで価値を維持したり、積み上げたりしていけるという考え方です。普通、住宅は経年劣化していくものですが、「経年優化」していくような考え方をユーザーも業界も持ってもらうことが大事だと思います。

キレイさだけでなく機能の改善も

―――「経年優化」の考え方は重要です。アメリカでは新築の家に付いている窓よりも、3世代が経過した家の窓の方が性能が良いというケースがあります。リフォームして価値を積み上げているからですね。

そういう意味では表面をきれいにしただけでなく機能改善も必要。家は長く受け継いでいかないと。

―――中古を価値ある家にして流通させれば、次に買う人が「中古っていいよね」となる。中古流通の好循環が生まれます。

一般の人にもっと住まいに関心を持ってもらう啓蒙が大切です。日本人の住宅に対する価値観というのは、住宅業界自体が悪い方向に引っ張ってきた面もあると思います。例えば、最新のモノが入っているのが良い住宅といわれてきました。それは電車で例えると新幹線のようなもので、どんどんスピードが速いものを作り続けてきた。

もちろん、そういうものも大切ですが、今は、ゆっくりと九州を回って楽しむ「ななつ星」のような電車も人気を集めています。「速い」ことだけが価値といわれていたけど、それだけではありません。本来の楽しみ方ということに目を向けてもいい。住宅もそうで、今「中古」をもう一度再考してみる良い機会だと思います。

≪内山博文会長 プロフィール≫

愛知県出身。筑波大学卒業。平成3年、リクルートコスモス(現コスモスイニシア)入社を経て、平成8年に株式会社都市デザインシステムに入社。平成17年5月、株式会社リビタ代表取締役に就任。平成21年4月、株式会社リビタ常務取締役事業統括本部長に就任するとともに、平成21年5月、一般社団法人リノベーション住宅推進協議会副会長に就任。そして平成25年6月、同協議会会長に就任。

最新記事

この記事を読んでいる方は、こんな記事を読んでいます。

- 1675号(2025/12/01発行)12面

- 1673号(2025/11/17発行)12面

- 1671号(2025/11/03発行)3面

- 1670号(2025/10/27発行)24面

- 1669号(2025/10/20発行)21面