311から11年、耐震リフォームの現在地「新耐震基準から40年超、8割倒壊の危険性」、突きつけられる現実、業界挙げて解消を

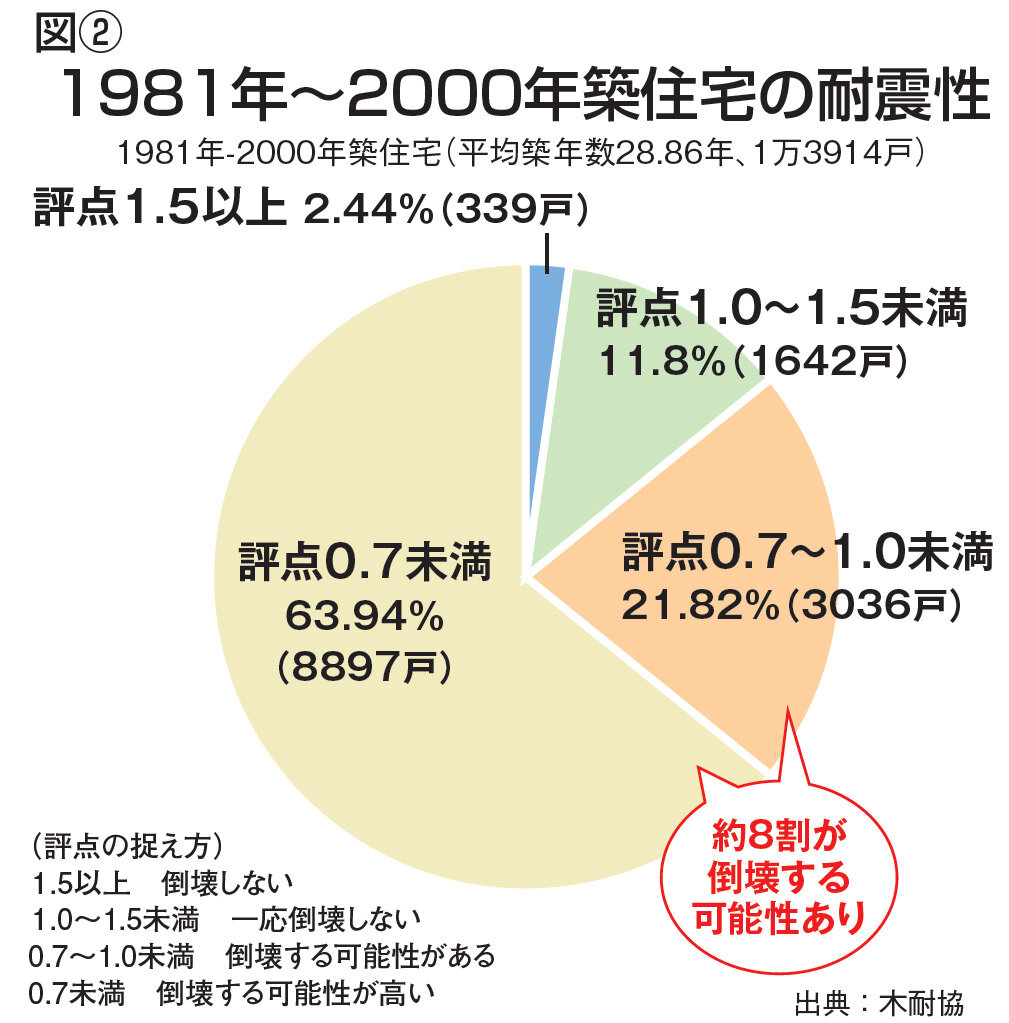

東日本大震災から11年が経過した。「災害は忘れた頃にやってきます。まさに今、忘れられてはいませんか」と、耐震リフォームを推進してきた日本木造住宅耐震補強事業者協同組合(略称:木耐協)の小野秀男理事長は警鐘を鳴らす。南海トラフ巨大地震の可能性が叫ばれるなか、はたして、住宅の耐震化は進んでいるのだろうか。国のデータや現場の声を探ると、1981年以降の新耐震基準を満たした家でも8割は補強が必要であることがわかってきた。今こそ積極的に診断を進めることに、大きなビジネスチャンスがある。

【リポート/編集部 芦原拓、高田遥介】

2035年前後に巨大地震発生か

「もしもの時のために備えよう、と言われますが、『もしも』ではなく『絶対に』来ます」と訴えるのは木耐協(東京都千代田区)の小野理事長だ。2020年の国土交通白書によれば、マグニチュード8クラスの地震が今後、30年以内に発生する確率は70%に及ぶとされる。「オオカミ少年になりたくはないですが、南海トラフ巨大地震が近い将来に起こると発信する専門家もいます」と続ける。小野理事長が挙げる専門家の一人は、京都大学レジリエンス実践ユニットの鎌田浩毅特任教授だ。同教授は著書を通じ、「南海トラフ巨大地震が2035年前後に来る。その前に首都直下地震があり、その後に富士山が噴火する可能性が高い」と訴える。

「現実に阿蘇山や御嶽山の警戒レベルが上がっているのはその兆候かもしれない」と小野理事長は続ける。熊本の阿蘇山の噴火警戒レベルが3に、長野と岐阜の県境にある御嶽山もレベル2に上がったのは、つい先月のことだ。

そうしたなかで、国内の住宅の「耐震化」は進んでいるのだろうか。まず、国土交通省が2年前に発表した住宅、建築物の耐震化に関する直近のデータを見てみよう。

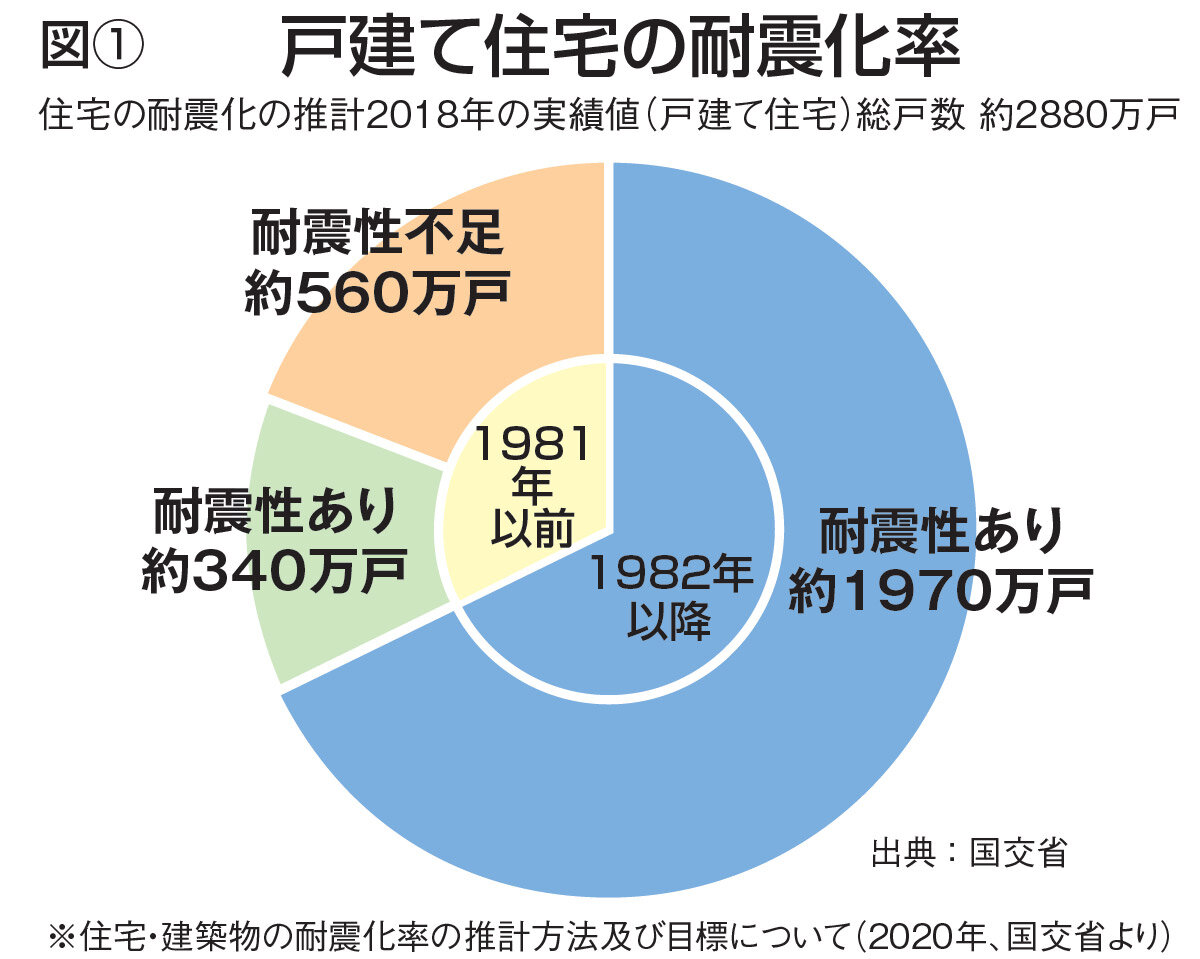

「住宅・建築物の耐震化率の推計方法及び目標について」によれば、2018年の戸建て住宅の耐震化率(主に1981年の新耐震基準を満たした住宅)は約81%。総戸数約2880万戸のうち、旧耐震物件は約560万戸。約2320万戸が耐震化できている(図1)。共同住宅と合わせると耐震化率は87%に及ぶ。

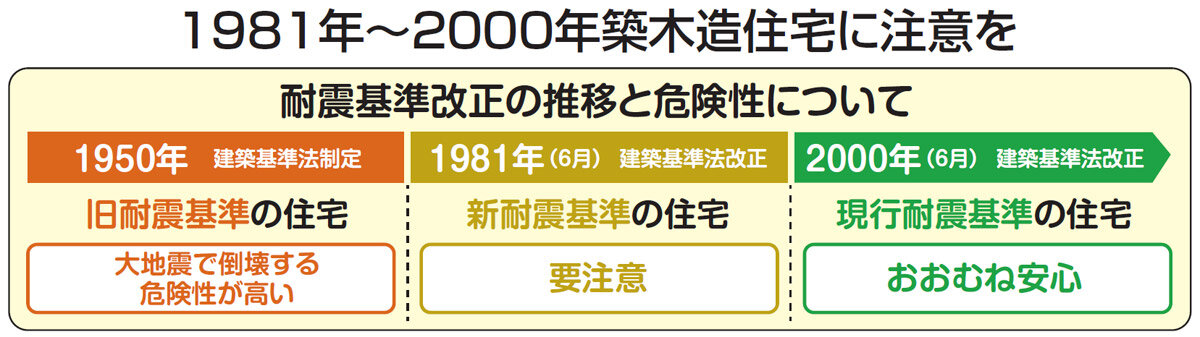

しかし、留意すべきは、新耐震基準からすでに40年が経過しているという点だ。基準が定められた1981年から14年後の1995年にマグニチュード7.3の阪神・淡路大震災が発生。6434人もの人命が奪われたが、その約8割は建物の倒壊等による圧死だった。これを受けて国は2000年に建築基準法を改正。地盤調査が義務づけられたほか、柱や筋交の接合の仕方、耐力壁の配置のバランスなどが改めて規定された。

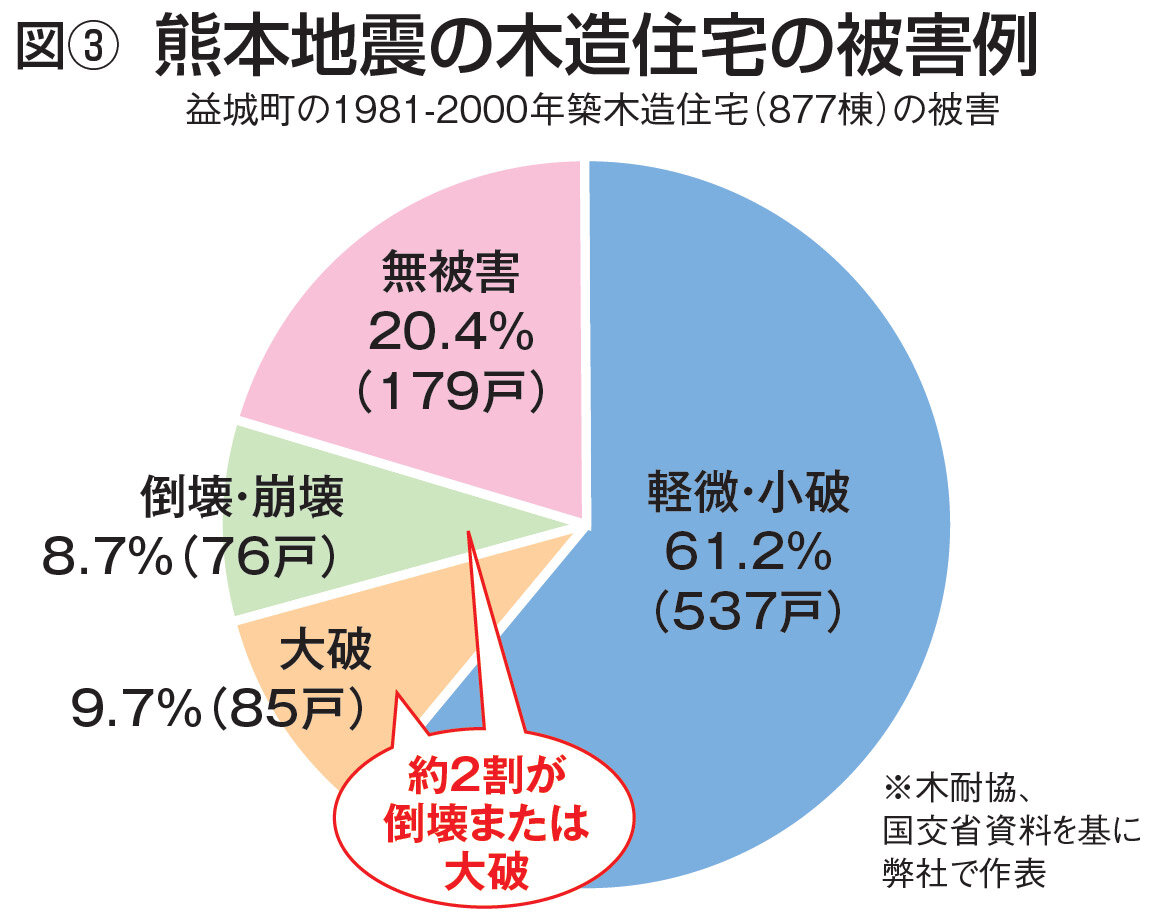

では1981年以降、2000年以前に建てられた住宅のレジリエンスはどうか。弊紙によるおおよその推計では、この間の戸建ての新築着工戸数は約1100万戸ある。これが注目されたのは、2016年に起きた熊本地震だった。阪神・淡路大震災同様のマグニチュード7.3の地震で、とくに甚大な被害が生じた益城町の調査によれば、1981年~2000年間に建てられた木造住宅877棟のうち、約2割にあたる161棟の木造住宅が倒壊・大破した(図3)。「新耐震基準でも倒壊する」という事実が明るみになったのだ。

「15年かけて87%まで耐震化したといっても、1981年から40年も経っている。リフォームの適齢期を迎えていることを認識いただきたい」(小野理事長)。木耐協では1981年から2000年の間に建てられた木造住宅を「81-00(ハチイチゼロゼロ)木造住宅」と定め、約1000社の加盟店に向けて施主宅の耐震検査を行うことを訴える。小野理事長自身も「81-00」と書かれたピンバッジを胸に付けて認知に勤しんでいる。

木耐協が付けるピンバッジ

木耐協が付けるピンバッジ

「リフォーム会社は2万社くらいあるといわれ、そのうち木耐協に加盟しているのはわずか5%。組合を立ち上げて24年、10年くらいで私の仕事はなくなると思っていましたが、実際にはまだまだ」と小野理事長。

同理事長によると、熊本地震ではリフォームしたばかりの木造住宅も倒壊した。例えば屋根を軽くする、柱を外して部屋を広くする、のみのリフォームにとどまり、耐震性に無頓着な業者の工事がこうした問題を引き起こした。

「改修しない」経済的理由最多

「耐震リフォームが普及しない理由のひとつに、お客さんに喜ばれない、消費者ニーズが低いから、と話す会社が多いのは事実」と話すのは、木耐協の関励介事務局長だ。「予算もかかるので買取再販業者のなかには、耐震性は据え置き、という会社もある」と小野理事長は捕捉する。

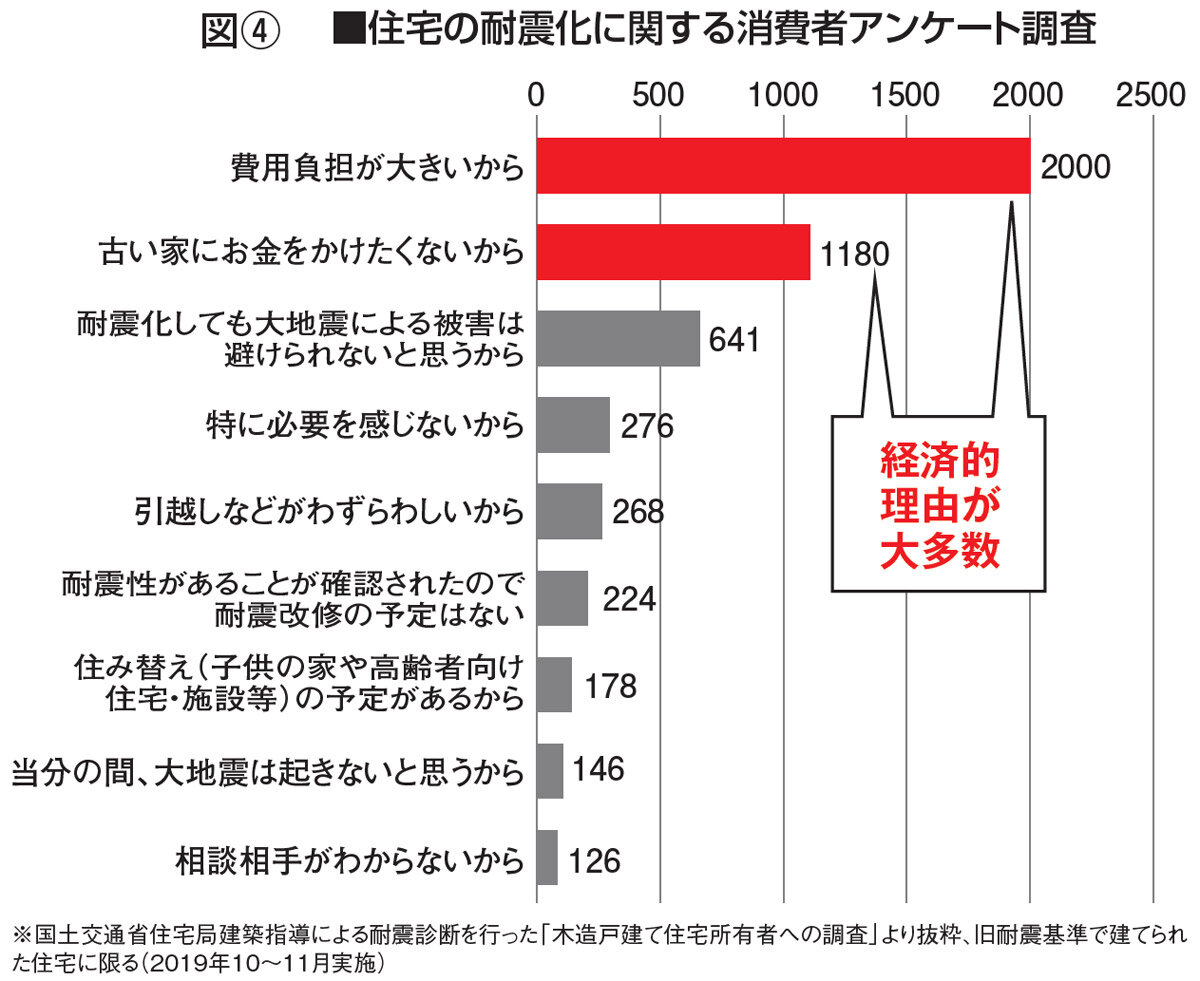

国交省のアンケート調査を見ても、国民の耐震への意識が高いとは言えない。国は耐震診断を受けたが、改修しなかった木造戸建ての所有者にアンケートを実施したところ、「費用負担が大きいから」が2000件で最多。次点で「古い家にお金をかけたくないから」という理由が1180件だった(図4)。

さらに、「耐震化しても大地震による被害は避けられないと思うから」という回答も641件あり、半ば耐震化に懐疑的、絶念の傾向が見られる。

「見た目や居住性が変わるわけじゃないから、お客さんの満足度が高まらない。ニーズが少なく、ビジネスにならない」と、考えるリフォーム店があるのも無理はないのかもしれない。

だが、小野理事長の考えは逆だ。「お客さんに言われた予算のなかで提案して工事するのが仕事、という方針の会社が多いのかもしれません。ですが消費者に耐震化の重要性を訴えることこそ、企業の役割。そして、そこにビジネスチャンスが生まれる」と説く。

関氏も次のように続ける。「事業者側の意識の問題です。耐震は構造の勉強が難しいからやらない、という会社が多い。ですが、少しの費用で耐震性を上げるアイデアはいっぱいあります。評点1.0という、倒壊しないレベルを実現することだけを必ずしも求めません」

この記事の関連キーワード : スイコー トップニュース ハイランド・ハウス 京都大学 住友不動産 南海トラフ 国土交通省 塚本産業 新築そっくりさん 新耐震 日本木造住宅耐震補強事業者協同組合 木耐協

最新記事

この記事を読んだ方へのおすすめ

-

1676号(2025/12/08発行)2面

-

WEB限定記事(2025/12/04更新)

-

WEB限定記事(2025/12/03更新)

-

2025/12/02掲載

-

1673号(2025/11/17発行)6面