政府は平成27年までの耐震化率目標を9割と定めたが、平成20年時点で、いまだ約79%にとどまっている。震災時の危険が不安視される中、いわゆる「旧耐震」基準時期の住宅は全国にまだまだ多い。今回は全国の住宅の建築時期調査データを検証する。

耐震化の遅れ「旧耐震」住宅の弱さ

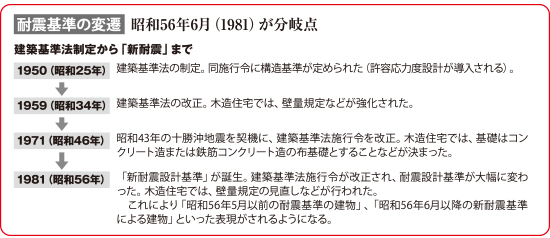

建築基準法に基づく現行の耐震基準、いわゆる「新耐震」は、1978(昭和53)年の宮城県沖地震を契機に、1981(昭和56)年6月1日から導入された。それ以前の「旧耐震」基準では、震度5強程度の揺れでも建物が倒壊せず、破損したとしても補修で生活可能な構造基準として設定されていた。

それに比べ「新耐震」では、震度6強~7程度の揺れでも倒壊しないような強度な構造基準が求められている。

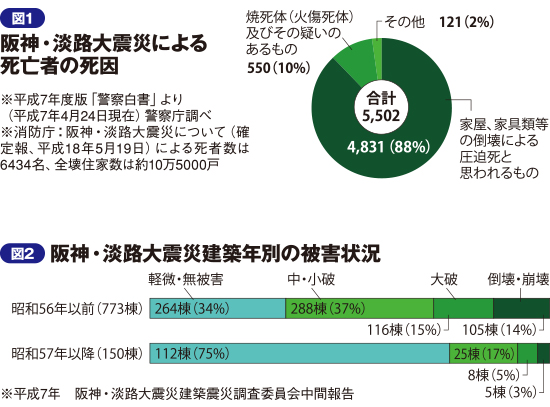

1995(平成7)年1月17日の阪神・淡路大地震では、6400人を超える命が失われた。その犠牲者の8割以上が、家屋の倒壊等による圧迫死が原因とされる(図1)。注目されたのは、倒壊住宅の多くが「旧耐震」時期の建物だったことだ(図2)。

危険な住宅が今も全国に

1981年の「新耐震」基準から、すでに30年以上が経過。現在、それ以前の「旧耐震」時期に建てられた住宅はどのくらいあるのだろうか。

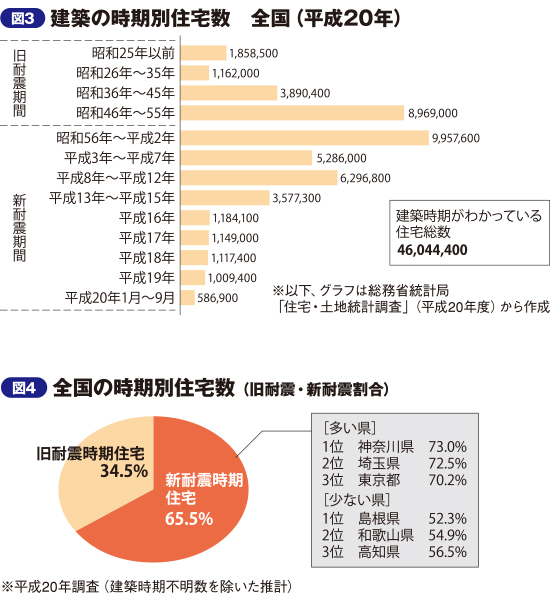

総務省統計局は5年ごとに「住宅・土地統計調査」を実施し、住宅の「建築時期」を公表している(※平成25年度の調査結果は今年7月から順次公表される予定)。平成20年度調査結果を「新耐震」(1981/昭和56年)前後でまとめてみると、1980年までに建築された住宅は合わせて約1588万戸で、住宅総数の32.0%となる。(図3)。総数から建築時期の不明な住宅数3548万戸を除き、割合を出し直すと、「旧耐震」住宅は34.5%を占めることになる(図4)

新耐震が少ないのは島根、和歌山、高知

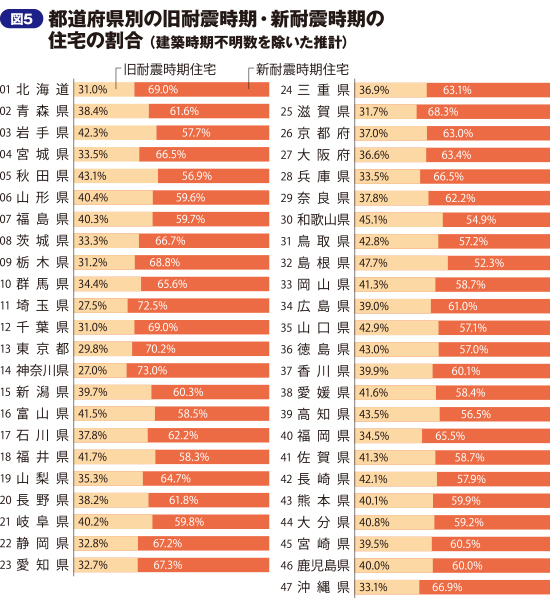

次に、47都道府県別の調査結果を見てみると、「新耐震」住宅の割合が最も多い県は、神奈川県が73.0%で、次いで埼玉県、東京都となり、いずれも7割を超えている。おおむね関東大都市圏に新しい住宅が多い(図5)。逆に「新耐震」住宅が少ないのは、島根県が52.3%、次いで和歌山県、高知県で、古くて地震に弱い住宅が多い地域となっている。

所有者への意識啓発が重要

政府は2010「新成長戦略」で、2020年までに耐震性十分な住宅の割合を95%に上げ、安全・安心な住宅ストックの形成を図ることを目標とした。

しかし「旧耐震」時期の住宅の所有者に高齢化が進み、「自分は危険な住宅に住んでいる」という意識・情報が乏しいことが、耐震化の妨げになっている。古い住宅でも現在の基準で改善を行えばよいので、自治体任せにせず、耐震化には業界を挙げた啓発活動が急務といえる。

最新記事

この記事を読んだ方へのおすすめ

-

1421号(2020/08/17)2面

-

1367号 (2019/07/08発行) 21面

-

1348号 (2019/02/11発行) 12面

-

1336号 (2018/11/12発行) 3面

-

1332号 (2018/10/08発行) 5面