リフォーム経営の実態を明らかにする企画の8回目のテーマは「工程表」。各社工程表作りにおいてどのようなツールを使い、どんな工夫を凝らしているのか。10社を調査した。

《調査項目》

(1)工程表を作るツールやシステム

(2)工程表を作る工事と、作らない工事の境目(工期、金額など)

(3)職人の空き状況の確認や管理の方法

(4)職人への共有の仕方

(5)施主に工程について説明する時期

(6)工程作りの課題

ナサホーム

職人と施主それぞれの視点から工程表を作る

田中利樹氏は新卒入社以来、現場管理専任スタッフとして8年間業務を行っている。

ナサホーム(大阪府大阪市)では原則300万円以上の工事については、現場管理専任スタッフが担当に付き、工程表の作成を行う。300万円未満の工事については、営業スタッフが工程表を組むことが多い。

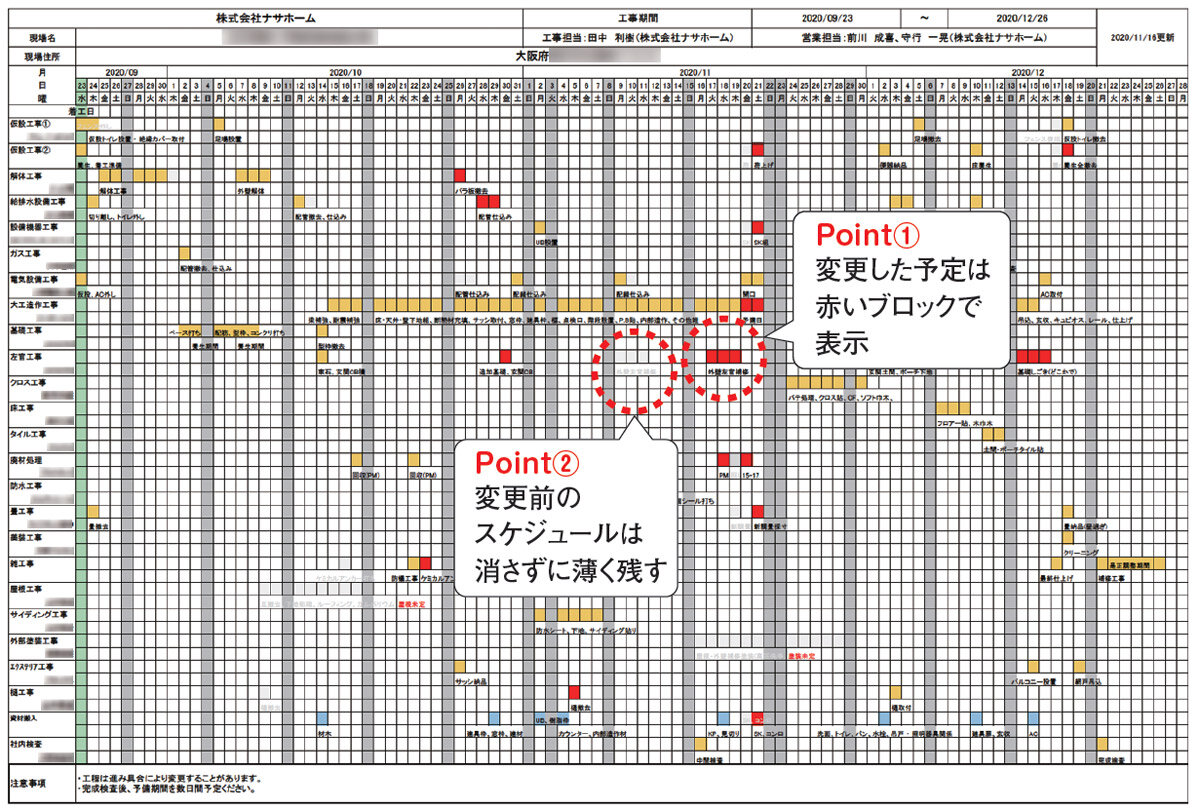

工事関係者で共有する工程表

工事関係者で共有する工程表

工程表の作成は現場管理システムのANDPADを使用しており、職人との工程表の共有はシステム上で行う。ITが不得意な職人に対しては、FAXと電話とシステムの併用からスタートし、徐々に慣れてきたらシステム一本へと移行するように伴走する。施主との工程表の共有はシステム上からエクセルで出力を行い、PDFに変換してから印刷して渡すようにしている。

スムーズに現場が回る工程表が作れるようになったのは5年ほど経験を積んだ頃だという。工事を組む順番やどこで遅れが発生するかなどの勘所がわかるようになり、事前に対処できるようになったことが大きい。

一例を上げると、工程の中で最も遅れが出やすいのが大工工事。大工工事の後にクロス工事をしてもらうことが多いが、大工工事の遅れがクロス工事の遅れに繋がり、工期全体の遅れが発生する。そこで、田中氏が心掛けているのが、大工工事とクロス工事の間に、大工工事と同時に進行できる工事が入る期間を1週間ほど作ることだ。そうしておけば、大工工事が遅れても、その後に影響が出ないようになる。

工程表の見やすさもポイントの一つ。細かい内容を入れ込まないと、その作業を行うことを忘れてしまうが、あまりにも細かい内容を入れすぎても見辛くなってしまう。

工程表を最初に作った時には、黄色いブロックで予定を入れ、変更があった箇所は赤いブロックにする。その時に重要なのは変更前の予定を薄い灰色でうっすら残すことだという。変更前の予定がわからなければ困るが、はっきりと見えてしまうと邪魔になってしまうのを解決する工夫だ。

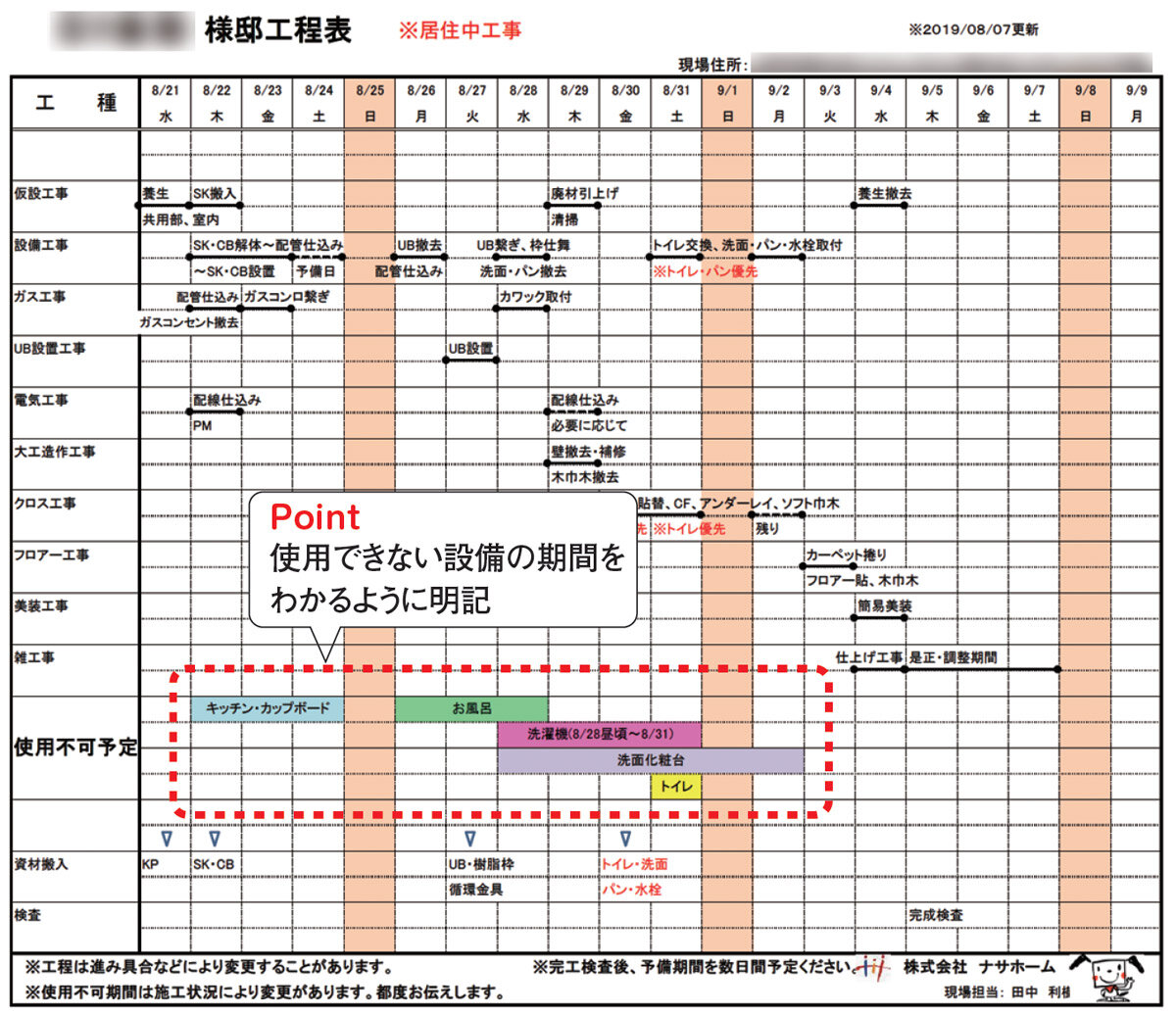

施主に渡す工程表には必要がない情報は削り、必要な情報を入れ込む(右下図表参照)。業者名は削り、設備の使用不可期間を足し、工事を行う場所もわかりやすく入れ、家具移動をどこにすれば良いかまでを記入する。職人にも施主にもそれぞれの立場で工程表を作成している。

施主に渡す工程表

施主に渡す工程表

リフォーム売上高 75億1000万円

平均単価 93万円

(1)ANDPAD

(2)原則作る。300万円以上は専任の現場監督が作成。それ以下は各営業担当が作成

(3)ANDPADなど

(4)アプリ、FAX、電話

(5)契約後、現場管理専任スタッフが現場調査を行い、工程表を作成し渡す

(6)スムーズな工程決め。例、ゴミの回収タイミングを遅くしすぎて作業スペースが足りなくなるなど

この記事の関連キーワード : ANDPAD ecomo IT LINE みらいテクノハウス アルファテック エニワン オフィスコンシェルジュ オーセブン キタセツ スペース・プランニング ダンドリワーク トップニュース トミオ ナサホーム ハウジング・コバヤシ リフォーム 売上高 不動産SHOPナカジツ 実態調査 工程表 断熱 施工管理 滝島商店 現場管理 総合リフォーム 耐震 職人 顧客

最新記事

この記事を読んだ方へのおすすめ

-

1679号(2026/01/05発行)28面

-

1678号(2025/12/22発行)17面

-

1678号(2025/12/22発行)18面

-

WEB限定記事(2025/12/25更新)

-

1678号(2025/12/22発行)17面